常設展+特別展示「青森EARTH2014」

特別展示「青森EARTH2014」

第1部=追悼・豊島弘尚 彼方からの凝視

第2部=縄目の詩(うた)、石ノ柵

展示室

第1部=展示室A、B、C、映像室

第2部=展示室H、I、J、K

出展作家

第1部=豊島弘尚

第2部=菅谷奈緒、松井茂+王子直紀+仲井朋子、松江泰治、村上善男、吉増剛造

概要

青森の大地に根ざした新たなARTの可能性を探究していくプロジェクト「青森EARTH」。今年度は青森ゆかりの画家・豊島弘尚 (1933-2013) の追悼展と、青森の縄文を代表する遺構の一つ「環状列石 (ストーンサークル) 」を切り口に縄文と現代を往還する世界認識のあり方について問う展覧会の二部構成にて開催します。

身体の部分をモチーフにした触知的な作品から出発、北欧で目にした極光 (オーロラ) を「天と地の往復書簡」と表現し、土偶に自らのルーツを感じながら制作を行った豊島。そうした豊島の視点と、縄文人が環状列石に託した風景が交差する時。それは青森という土地が今までとは異なる広がりをもって、現在に立ち現れる瞬間です。そして環状列石は次代のアーティストの作品と共振することで、次の風景をひらくでしょう。人は石を立てることで風景を発見しました。人の「眼」を通じて、天と地の間の光の下にひらかれた風景はやがて様々な物語を生みます。物語は人の生と死を紡ぐ神話となり、天地へと還っていきます。

二部構成という、いわば「複眼」的な視座の下に行われる本展は、青森の大地に血肉の備わった地勢学的な視座を提供し得るかを問う試みとなります。それはこれからの人間・文明・自然観を養うことのできる機会となるでしょう。

本展のみどころ

縄文と現代の美術のコラボレーション

青森の自然と縄文の世界観、そして現代の芸術表現。これらを解きほぐして展覧するために、青森の縄文時代の遺跡から実際に出土した環状列石の一部、そして現代美術作家の作品を組み合わせて展覧します。通常の博物館や美術館の展示では見ることのできない、縄文の遺物と現代美術の作品の新しい見方を提案します。松江泰治《JP-02》、《JP-05》シリーズの一挙公開

松江泰治が青森、秋田の土地を題材に撮影した写真シリーズ《JP-02》、《JP-05》を展覧します。全ての作品を一度に展覧するのは初めての機会となります。豊島弘尚作品の新規収蔵分を含めた県美所蔵の作品を一挙公開

2013年に亡くなった青森ゆかりの作家、豊島弘尚。作家の画業を、青森県立美術館の収蔵作品を中心に展覧します。

開催概要

会期

2014年12月2日(火)-2015年3月22日(日)

休館日

2014年12月8、22、29-31日、2015年1月13-16、26日、2月9、23日、3月9日

開館時間

9:30-17:00(入場は16:30まで)

観覧料

一般 510円(410)円、高大生 300(240)円、小中生 100(80)円

※常設展と特別展示の両方をご覧いただけます

※( )内は20名以上の団体料金

※心身に障がいのある方と付添者1名は無料

展示内容

青森の自然と縄文の世界観、現代の芸術表現とに通底する世界認識のあり方について問うため、第1部第2部あわせて3つのセクションで構成します。

第1部=追悼・豊島弘尚 彼方からの凝視

画家・豊島弘尚の仕事について収蔵作品を中心に紹介。その際に残された作家の構想スケッチなども参照、イメージソースとなった実際の縄文の遺物などと組み合わせて展示を行うことで、北方の風景や極光 (オーロラ) に着想を得、青森や縄文の風土と深い関わりをもちながら制作を行った画家の仕事の軌跡を紹介します。

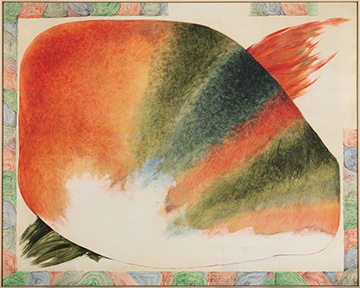

豊島弘尚《複眼をもつ種子》

1997年

青森県立美術館蔵

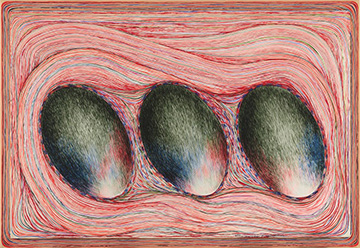

豊島弘尚《縄文の卵・Ⅱ》

1999年

青森県立美術館蔵

第2部=縄目の詩(うた)、石ノ柵

1 石に詠む

自然のまま横倒しになった石を立て、構造物をつくる。そうした行為は人が「石」を通じて他者を認識し、形にしようとする表現の第一歩です。円環状の原初的な構造をもつ環状列石は表現の根幹に関わり続ける構造物といえるでしょう。

本章では三内丸山遺跡出土の環状列石の一部を、古代の感性に多大な関心を寄せる詩人・吉増剛造の詩と映像と組み合わせて展示することで、現代のアーティストが環状列石と出会い、縄文と現代の交差する様相を改めて浮かび上がらせることを試みます。

2 天地(あめつち)に詠む

環状列石は立てる行為と、立てられた場所への深い観察と配慮のもとに建てられます。

本章では、石に託された風景と現代のアーティストの作品を並置し、その結果としてひらかれる風景を展覧します。具体的には事象の「観察」から出発し、従来とは異なる見方を提示するアーティストの作品画コレクションと組み合わせて展示します。そうすることで従来とは少し位相の異なる青森という大地の地勢のあり方を浮かび上がらせることを試みたいと思います。

松江泰治《JP-02 06》

2013年

個人蔵

松江泰治《JP-02 15》

2013年

個人蔵

常設展 展示室G|棟方志功 天地(あめつち)を讃えて

「虚空の拡がりのように、どんなに進んでも、どんなに数えても限りの無い世界、問答無用に大きい世界、それは板画です。」(棟方志功『板画の肌』1956年)

板画の奥深さに魅せられ、板画の世界は無限であると感じていた棟方志功(1903-1975)は、スケールの大きい作品を数多く制作しています。天井画として制作した板画《宇宙頌》では天界の守護神を華やかに描き表し、板画《鼓笛の柵》では舞い踊る天女に太陽と月を配し壮大な宇宙を表現しています。

また、詩歌をもとに制作した連作板画《空海頌》、《山脈板画柵》では、雄大な自然を詠った詩の世界をリズミカルな文字とともに力強く描いています。

板画に無限の宇宙を見出し、天地を讃え、ダイナミックに表現した棟方板画をご覧ください。

常設展 展示室F|奈良美智 インスタレーション『A to Z Memorial Dogマスター型』『ニュー・ソウルハウス』

国内外で活躍する青森県出身の美術作家・奈良美智(1959 – )は、挑むような目つきの女の子の絵や、ユーモラスでありながらどこか哀しげな犬の立体作品などで、これまで若い世代を中心に、多くの人の心をとらえてきました。

青森県立美術館では、開館前の1998年から、絵画やドローイングなど、奈良美智作品の収集を始めました。現在、160点を超えるそのコレクションの多くは、1988年から2000年まで、奈良が滞在したドイツで制作されたものです。

この展示室では、創作ユニット・grafとのコラボレーションにより、2006年に制作した小屋の作品の一つ、《ニュー・ソウルハウス》を中心に、当館のコレクションや作家からの寄託作品を展示しています。

常設展 アレコホール|マルク・シャガールによるバレエ「アレコ」の背景画

青森県は1994年に、20世紀を代表する画家、マルク・シャガール (1887-1985) が制作した全4幕から成るバレエ「アレコ」の舞台背景画中、第1幕、第2幕、第4幕を収集しました。

ユダヤ人のシャガールは1941年、ナチの迫害から逃れるためにアメリカへ亡命します。バレエ「アレコ」の舞台美術は、画家がこの新大陸の地で手がけた初の大仕事でした。

1942年に初演をむかえたバレエ「アレコ」の振付を担当したのは、ロシア人ダンサーで、バレエ・リュスで活躍したレオニード・マシーン。音楽には、ピョートル・チャイコフスキーによるイ短調ピアノ三重奏曲をオーケストラ用に編曲したものが用いられ、ストーリーはアレクサンドル・プーシキンの叙情詩『ジプシー』を原作としていました。

シャガールは祖国ロシアの文化の粋を結集したこの企画に夢中になり、たくましい想像力と類いまれな色彩感覚によって、魅力あふれる舞台に仕上げたのです。