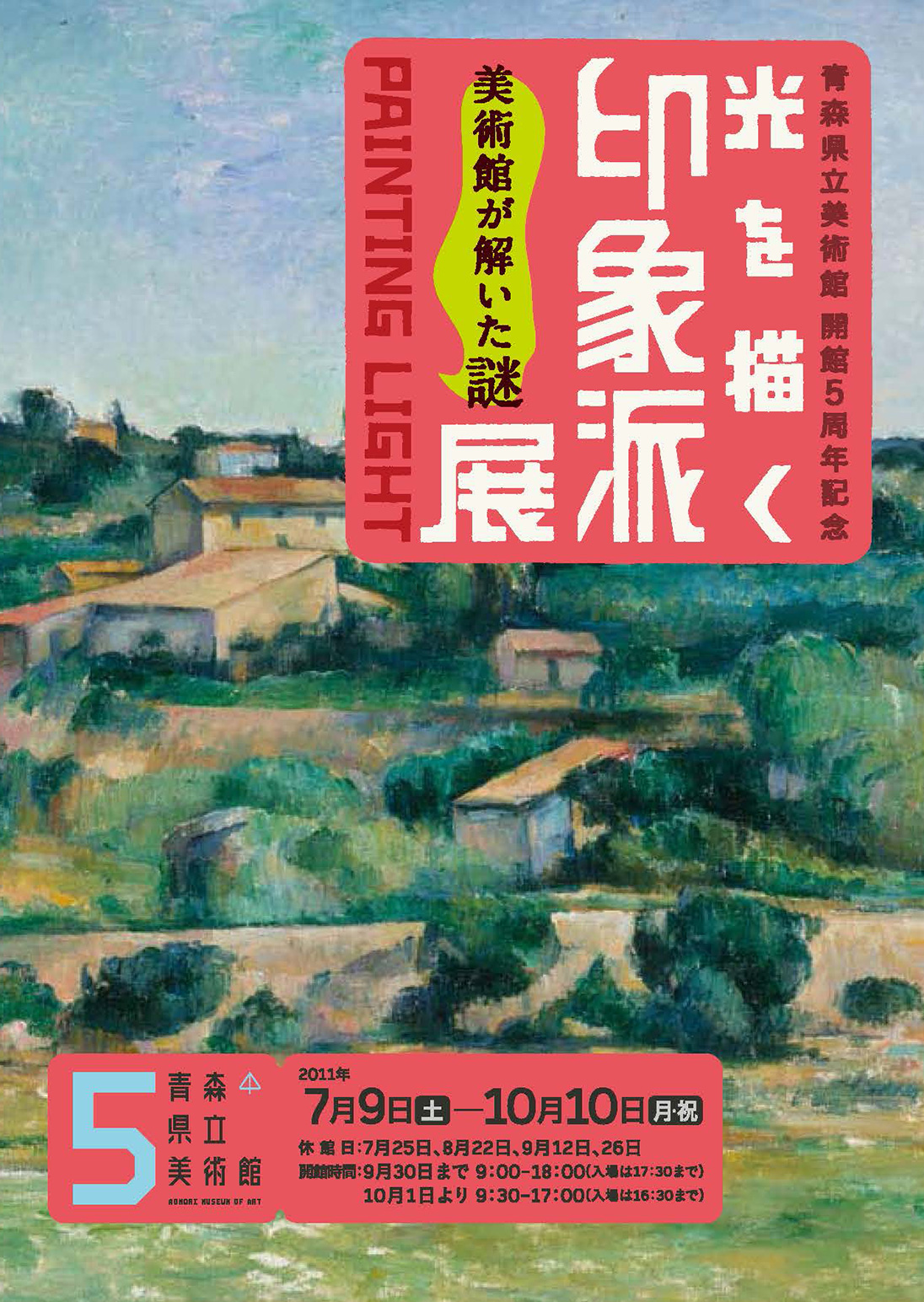

青森県立美術館開館5周年記念 光を描く 印象派展 −美術館が解いた謎−

はじめに

うつろう光を捉える印象派絵画は、どのように描かれたのか

鮮やかな色彩と生き生きとした筆のタッチを生み出した絵画理論と画材とは—

ドイツ屈指の印象派コレクションを誇るケルンのヴァルラフ・リヒャルツ美術館は、印象派誕生の謎を解き明かすべく、4年がかりで作品を調査しました。赤外線や顕微鏡などを使った科学的な調査を含め、その成果を一挙公開した展覧会は大反響。フィレンツェとウィーンにも巡回し、3会場合わせて60万人が訪れています。

青森のみで開催される日本展には、ヴァルラフ・リヒャルツ美術館から約60点を超える名画とその研究成果が出品されます。さらに日本国内の名品も加えて、時代を超えた印象派の魅力にせまります。

本展概要

農村調査・民家研究の仕事

モネ、ルノワール、マネ、ゴッホ、ゴーギャン、セザンヌなどおなじみの画家たちの名品とともに、その創作の秘密をたっぷりとお楽しみいただける展覧会です。

ドイツ屈指の印象派、ポスト印象派のコレクションを誇るケルンのヴァルラフ・リヒャルツ美術館/コルブー財団は、印象派誕生の謎を解き明かすべく、同館の保存修復部門を中心に4年をかけて作品を調査しました。2008年には調査から得られた成果をまとめた展覧会「光を描く 印象派の隠された技法展」を開催しています。X線、赤外線、顕微鏡なども駆使した調査に基づく展覧会は大反響を呼び、フィレンツェとウィーンにも巡回して、合わせて約60万人が訪れました。

移り変わる光が作り出す一瞬の印象を捉える印象派の鮮やかな色彩や生き生きとした筆のタッチは、今日広く親しまれ、愛されていますが、19世紀後半において、それは慣習や常識を打ち破る全く新しい絵画でした。発表当時、彼らの作品は、社会的な嘲笑や怒りすら引き起したのです。なぜ、印象派の画家たちは古い伝統から抜け出して新しい絵画を創造することができたのか。本展では、作品を科学的に調査することで、まるでカンヴァスに向かう画家たちの肩越しにのぞき込むように、彼らの使った画材や独自の技法などを解き明かし、世紀を超えて人々を惹きつけ続ける印象派の誕生にまつわる謎に迫ります。

出品作品:印象派と彼らに続く画家たちを中心に、19世紀後半から20世紀初めに制作された作品 71点 (期間限定展示作品があるため、展示点数は69〜70点)

出品作家:4ピサロ、マネ、セザンヌ、シスレー、モネ、バジール、モリゾ、ルノワール、ギヨマン、カサット、デュボワ=ピエ、カイユボット、ゴーギャン、シュフネッケル、ゴッホ、プティジャン、フィンチ、クロス、リュス、スーラ、ゴーソン、モフラ、ロジェ、レイセルベルヘ、シニャック、ロートレック、マティス、マルケ、メッツァンジェ、ドービニー、クールベ、ブーダン、ブーグロー、ベナール、 34名

開催概要

名称

青森県立美術館開館5周年記念 光を描く 印象派展 −美術館が解いた謎−

会期

2011年7月9日 (土) – 2011年10月10日 (月・祝)

休館日

7月25日 (月) 、8月22日 (月)

会場

青森県立美術館 企画展示室

開館時間

7月9日 – 9月30日 9:00 – 18:00

※入館は17:30まで

10月1日 – 10月10日 9:30 – 17:00

※入館は16:30まで

会館時間

9:30 – 17:00 (入館は16:30まで)

観覧料

印象派展

一般1,500円 (1,300) 円、高大生800 (600) 円

本展+常設展

一般1,800 (1,600) 円、高大生980 (780) 円

※1 ( ) 内は20名以上の団体料金。

※2 心身に障がいのある方と付添者1名は無料。

※3 特別支援学校の児童・生徒は無料。

※4 中学生以下無料。

主催

印象派展実行委員会 (青森県立美術館、東奥日報社、NHK青森放送局、青森放送、青森テレビ、青森朝日放送、青森銀行、みちのく銀行、青い森信用金庫) 、朝日新聞社

共催

北海道テレビ放送、岩手朝日テレビ、東日本放送、秋田朝日放送、山形テレビ、福島放送、BS朝日

後援

外務省、文化庁、ドイツ連邦共和国大使館、ドイツ文化センターGoethe-Institut、在日ドイツ商工会議所、公益財団法人日独協会、青森県教育委員会、北海道教育委員会、岩手県教育委員会、秋田県教育委員会、青森県市長会、青森県町村会、青森県文化振興会議、青森県観光連盟、JR北海道、JR東日本盛岡支社、十和田観光電鉄、弘南鉄道、津軽鉄道、青い森鉄道、IGRいわて銀河鉄道、弘南バス、南部バス、下北交通、JRバス東北青森支店、秋田中央交通、デーリー東北新聞社、陸奥新報社、河北新報社、共同通信社青森支局、時事通信社青森支局、エフエム青森

協賛

大和証券青森支店、住友化学三沢工場、丸大堀内、ハッピードラッグ、そふえ釣具、東酸

協力

三菱製紙八戸工場、日本航空、ルフトハンザカーゴAG

“This exhibition was conceived by the Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Cologne, Germany”

本ページ掲載作品は全てヴァルラフ・リヒャルツ美術館/コルブー財団所蔵

all photographs©Rheinisches Bildarchiv, Köln

展示内容

第1章 「印象」とは何か? —新しい絵画の誕生—

1874年4月15日、のちに印象派と呼ばれるようになる若い芸術家が集った最初のグループ展がパリで開催されます。異様なほど鮮やかな色彩と大胆なタッチで描かれた作品は、一瞬の感覚的な印象をそのままカンヴァスに写し取ろうとするまったく新しい絵画の登場でした。自然を前に感覚を研ぎ澄ました画家たちの眼は、当時最新の光学や色彩理論が説く現象や効果と同じものをとらえています。そして彼らに続く新印象派をはじめとする画家たちは、より厳密に科学理論を創作に結びつけ、あるいは色彩や筆のタッチによるより大胆で自由な表現の可能性を追求しはじめます。

目の前の対象がもたらす印象を純粋に表現しようとする試みから生まれた新しい絵画は、その後20世紀に開花する多様な美術運動への扉を開いたのです。

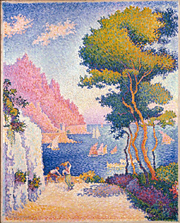

ポール・シニャック《カーポ・ディ・ノーリ》

トピック

・重要な違い

・色を帯びた影

・色彩とタッチ

・芸術と科学が結びつく

※体験コーナー「光と色彩の部屋」

印象派が描いた鮮やかで明るい色彩の秘密をいろいろな実験装置で体験できます。

キーワードは「光」。

第2章 何を使って描いたのか? —印象派の画材—

19世紀、画材は質、量ともに飛躍的な進歩を遂げます。いつでも規格化された製品が街の画材店で手に入る環境は、この時代に初めて実現したのです。印象派の画家たちは、豊富な商品の中から気に入った画材を選ぶことができました。それまでになかった明るさと鮮やかさをもつ数々の新しい色の絵具、その絵具をいつでもどこでも使うことを可能にしたチューブの容器、そして多種多様な絵筆。

戸外での制作、鮮やかな色彩、そして多彩なタッチによる新しい絵画の創造は、開発されて間もないこれらの画材に支えられていたのです。

トピック

・チューブ入り絵の具の登場

・作品の裏側には・・・

・支持体の地塗り

・印象派を生んだ?小さな金具

・筆で塗るとは限らない

・制作を助ける便利グッズ

※「どうぞお試し下さい」

絵を描くカンヴァスや板、紙など、支持体の見本に触れるコーナー

※特別展示

・パリのプティ・パレ美術館から借用した印象派と同時代の「戸外制作用の道具一式」

・ロンドンの老舗画材メーカー、ウィンザー&ニュートン社から借用した印象派と

同時代の画材資料

第3章 どこで描いたのか? —戸外制作—

陽光に溢れた花が咲く庭、公園や森、海辺や川沿いなど、戸外制作は、光の効果がもたらす一瞬の印象をとらえる印象派の新しい絵画を象徴しています。しかし、実際の戸外での制作はロマンティックなものではありません。厳しい暑さや寒さ、風や雨、そして画材を含めた制作道具一式の運搬など、さまざまな困難を伴うのです。

印象派の画家たちは、必ずしも作品をすべて戸外で仕上げなければならないと考えていたわけではありません。それでも、彼らにとって戸外制作が重要な意味を持ち、幾多の困難にもかかわらず自然を前に制作していたことは、作品に残された証拠が教えてくれます。

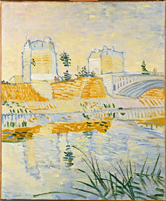

ギュスターヴ・カイユボット

《セーヌ河畔の洗濯物》

アンリ・トゥルーズ=ロートレック

《漁船》

トピック

・絵に残る謎の穴

・小さな証拠

・奇妙な塗り残し

・戸外制作は大仕事

・アトリエの画家

・光と大気をとらえる

・写真から描いた?

・手書きの記録

・どこで描いたのか?

・時刻で変わる色彩

第4章 感じたままに描いたのか? —理想の表現を目指して—

作品にはさまざまな制作過程の痕跡が隠されています。それは顕微鏡や赤外線、X線等による調査で知ることができます。これらの光学機器を使えば、肉眼ではわからない小さな手がかりを探し出せ、何層にも重ねられた絵具の下を覗くこともできるのです。

画家たちは、感性の赴くままに筆やパレットを手に取ったのか、それとも注意深く全体の構想を練ったのか。制作の補助としてどのような道具を使っていたのか。 作品調査からはさまざまな個性的な制作方法が明らかになりました。印象派と彼らに続く画家たちの革新性は、創作の過程そのものにもあるのです。

エドゥアール・マネ

《アスパラガス、静物》

フィンセント・ファン・ゴッホ

《クリシーの橋》

トピック

・空に浮かぶボート?

・画面からはわからない

・謎の線の正体は?

・消された線

・はじめは居なかった?

・様々な線

・理論と実践の間で

・点描技法の合理化?

・意外な理由?

・絵の裏の人影

・華麗なる筆の技

・塗りつぶされた絵

・削り取られた絵

・完璧を目指して

・手直しの痕

第5章 作品は完成していたのか? —新しい価値観—

印象派の展覧会をみた批評家たちは、作品の出来栄えが粗く、完成もしないまま展示していると批判しました。その意味を理解するためは19世紀のフランスで支配的だった美術作品に関する考え方を知る必要があります。当時の常識では、作品は何段階もの習作を経て制作され、画面のすべての部分が均等に塗られ、自然な立体感と奥行きが実現されていなければなりませんでした。そして仕上げにニスを塗り、金色の豪華な額に入れられます。

印象派の画家たちは、このような制作手順や描き方には従っていません。自由なタッチや塗り残しによって制作された彼らの新しい絵画においては、作品が完成しているかどうかは社会的な常識によるのではなく、画家自身が決めるものとなりました。それは作品の美的価値の基準に大きな転換をうながすものであり、そのために当初は大きな反発を受けたのです。

ポール・セザンヌ

《エクス=アン=プロヴァンスの西の風景》

トピック

・印象派の描き方

・アカデミーの絵画

・セザンヌの塗り残し

・理想の額縁

・壁を埋めつくす作品

・最後の仕上げ

・ニスによる変化

第6章 作品は描かれた当時のままなのか? —最新の調査報告から—

作品は画家のアトリエを出た時から現在まで、全く同じ状態を保っているわけではありません。作品を調査すると、長い年月の間に、埃や汚れが画面に積み重なって色彩がくすんでいたり、あるいは画材自体の色合いが変化していたりすることがわかります。変化が非常に大きく、画家が制作当時にみていた色彩が現在とは大きく違っていると考えなければならない作品もあります。

さらに作家以外の手によって加えられた変化もみつかります。このような人為的な変更からは、画家の手を離れてから現在に至るまで、印象派や彼らに続く画家たちの新しい絵画を人々がどのように評価してきたのかがわかります。

そして、高い科学的な調査技術と画材や技法に関する知識を総合すれば、長年にわたって真作だと思われていた作品が贋物であることを明らかにすることも、また幸運であれば、これまで知られていなかった作者を推定することもできるのです。

トピック

・100年間の埃

・偽りの光沢

・支持体の色

・消えた赤色

・奇妙な物体

・装われた額縁

・「完成」させようとした?

・マストの先が切り取られていた!!

※リサーチプロジェクトによる二つの発見

・モネの風景画は贋作

・小さな肖像画の作者はマネ?