コレクション展 2020-3:ふるえる絵肌

2020年度のコレクション展第3弾。今回は「ふるえる絵肌」と題し、作品表面に現れる色や形といった質感-「絵肌(仏語:マチエール)」に着目してコレクション作品を紹介します。作品のマチエールを見つめることは芸術家の個性にふれること。写真や映像の発達にともないアイデアやコンセプトを重視する作品なども現れた今日、マチエールはバリエーション豊かに存在すると言えます。また芸術以外の分野においてもマチエールを見つめることには多様な可能性がひそんでいます。例えば生態心理学者のJ.ギブソン(1904-79)は、環境を、生物の知覚行動を規定し・誘発させる関係性や質そのものであるとしたことで名高い「アフォーダンス」理論において、事物の表面(surface)とその上の肌理(texture)が知覚行動のカギであるとしました。ならばこの現実世界に存在するマチエールの様々は、芸術世界の魅力を知ることのみに留まるものではなく、マチエールは入口として、私たちの周囲を取り巻く世界への新たな気づきをもたらす知覚の扉となるはずです。

今回のコレクション展は様々なマチエールすなわち「ふるえる絵肌」を手がかりに、美術とともに太宰治の文学作品を取り上げ、芸術ジャンルを越境したところから作品という存在の魅力や奥深さを紹介します。総じて、世界について手ざわりで知る・考えることを目指して構成された展覧会です。

−いい顔だと思うよ。おれは、好きだ。(太宰治『皮膚と心』より)

開催概要

会期

9月15日(火)~11月23日(月・祝)

休館日

10月12日(月)、26日(月)、11月7日(土)~9日(月)

展示内容

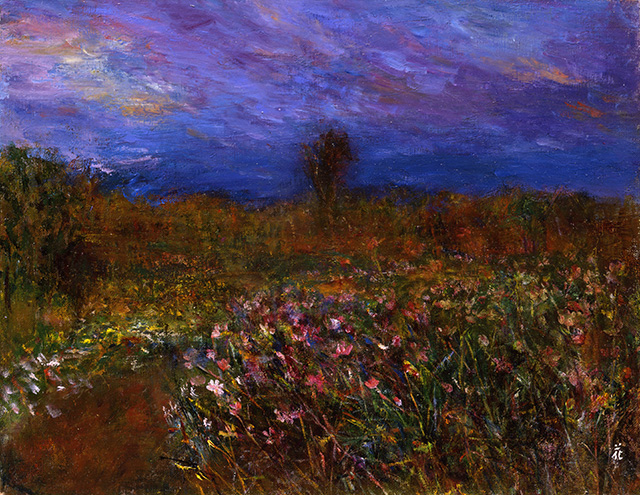

展示室N|今井俊満:絵肌を重ねて

今井俊満は、戦後日本の美術を語るうえで欠かすことのできない重要な画家です。今井が画家として活躍しはじめた50年代においては、フランスを中心としたヨーロッパで「アンフォルメル」と呼ばれる前衛美術運動が展開されていました。作品における身体の働きや絵具をはじめとする素材の物質性に着目し、「Signifiant de L’informel」すなわち「未定型の意味するもの)」(M.タピエ)を追求したアンフォルメルは、アメリカにおいては抽象表現主義とも称され、日本においても当時の芸術家たちに強い影響を与えました。そんなアンフォルメルといち早く出会い、日本に紹介したのがフランスに留学していた若き日の今井です。今井による、厚く盛られた絵具層、激しくも繊細な筆さばきによる「熱い抽象」「重厚にして大胆な、新しい混沌」(小川正隆)ともいうべきマチエールを特徴とする絵画は、日本と世界のアンフォルメルを代表する作品と言えます。

本章では収蔵する今井作品の中から、60年代における東洋志向のもと、厚く盛られた絵具の塊や飛び散る飛沫に自身が没入するようにして、新たな線や形、記号表現を生み出そうとしていたアンフォルメルの時代の作品を中心に紹介します。次いで歴史的な事象に依拠しながら砂や写真といった物質素材を直接に作品表面に擦りつけ、独自のリアリズムを追求していた90年代の「ヒロシマ」を主題とする作品、最後に画家が最晩年に「現代の日本で唯一オリジナルな存在」として最大級の賛辞を残した少女たちの姿―当時の「コギャル」を描いた作品を紹介します。常にマチエールの表面効果にとどまることなく、東洋と西洋、記憶と記録、生のはざまで、様々な「異種交配による創造」を試みてきた今井。およそ半世紀にわたって画家が展開してきたマチエールの多大な累積、多種多様さをとおして、この定かならぬ時代に、今井が自らを示していうところの「定かならぬ全体」の意味について感じていただけたら幸いです。そこにはきっと、私たちが自らの生きるこの世界を血の通った形―手ざわりで理解する道がひらけてくるはずです。

今井俊満

《昇る太陽》

(1963)

棟方志功展示室|棟方志功:100パーセントの効果を生みだす

“棟方志功のマチエール”といえば、チューブから出してキャンバスにそのままのせたような絵具の盛り上がりが見られる油絵が印象的です。一方で本業の板画は板に墨を塗り紙をのせて摺るという、特別なマチエールのない画一な摺りのように思えます。しかし棟方作品の表面には多様な表現を見いだすことができます。

棟方は、「版という字は、出版とつかうように、複数的な商業用語のような感じを多くもつもので、芸術を根元としてつくり出される板画は、板という字が一番ぴったりくると思うのです。」と画一な印刷物とは異なるものとして板による画“板画(はんが)”と称します。そして版画には必ず入れられるエディション(限定部数)を入れず、注文を受けてから必要部数摺りました。1枚しか摺られなかった作品もあれば、展覧会に出品するたび題名が変わったり作品の向きまで変わったり、板による画の“板画”だからこその唯一無二の作品、また、同一作品でありながら複数性があることは棟方板画の特徴といえます。その特徴のひとつに“裏彩色”が挙げられます。色の数だけ版木が必要になる多色木版ではなく、棟方は摺った紙の裏から彩色を施しました。「これは裏から絵具を着彩するのではなくて、しみ込ませるというところにねらいがあります。」と話すとおり、塗り絵や描写といった着彩とは違い、裏からしみ込ませることで境界も色の重なりもやわらかくなった彩色は、板木の範囲を超えて施されデザイン性の高いものとなっています。一方で裏彩色に加え表にも彩色や金彩を施すことがあり、その直接的な着彩は肉筆画へと近づきます。

スケッチ、肉筆画、油絵、書、手紙、板画の板下など、筆を日常的に使っていた棟方だからこそ獲得したさまざまな筆遣い、また、拓摺りや板の性質を生かした板画など、多種多様な“棟方志功のマチエール”にご注目ください。

(本章のみ構成:棟方志功記念館)

展示室O|太宰治、エイドリアン・パイパー:肉は心

日本文学史上に名を残す作家・太宰治と、アメリカのコンセプチュアル・アートを代表する女性アーティストのエイドリアン・パイパー。本章では二人の作品を並置し、ジャンルを超えて機能する「マチエール」の魅力について紹介します。

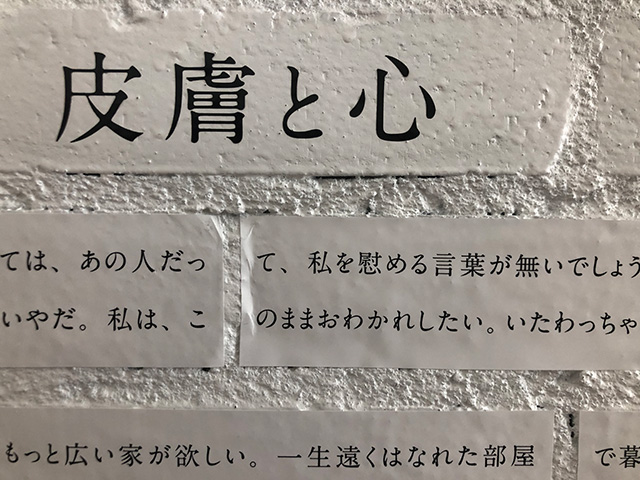

太宰の『皮膚と心』(1939)の主人公は図案工の夫に新しく嫁いできた女性。二人は新婚にありがちな互いへの遠慮を滲ませつつも仲睦まじく暮らしていました。小説ではそんな女性の、吹き出物をきっかけに浮き沈み、夫への思慕を憎らしさに変える心の動きが、女性の一人称による独白形式を用いて表現されています。1930年代の文学においては心理学分野における「動的なイメージや観念が流れるように連なる」という意識の捉え方をもとに、人物の主観的な思考や感覚を流れるように「意識の流れ」を記述する執筆法が盛んに試みられていました。『皮膚と心』もそうした作品と位置付けることができますが、ここで注目したいのが、作中「菊の花さえきらい」として、集合体恐怖症(トライポフォビア)的に皮膚病を語る部分です。意識の流れに棹さすようにして挿入されるこの肉々しい描写は、絵画におけるマチエールのように文学を味わい深くする働きを示し、そうした意味で本作から文学作品とともに絵画作品としての魅力を読み取ることが可能ではないでしょうか。今回は『皮膚と心』のマチエールの効果を確かめるべく、館壁面にテキスト全編を展開します。

一方パイパーの《Meat into Meat》(1968)は、彼女の周りの人、事物、環境に対する観察をもとにした記録を主題とする「Hypothesis(仮設)」シリーズの最初に位置づけられる作品です。作家がハンバーグをつくり、それを当時のパートナーである男性が食す行為が9点組の写真に収められています。記録に徹することで、鑑賞者の多義的な解釈を容易に受け付けない本作は、単純な行為と作品表面が作者の思考によって強固に結びついている部分でミニマルアートやコンセプチュアル・アートを代表する傑作のひとつと言えますが、「肉を肉へ」といったある種の生々しさを感じる作品タイトルを横目にすると、そうした作品表面の硬質さ・平滑さの間から、作者自身の時に湿り気を帯びた対象への視線をも感じることができるかのようです。本章においては、マチエールとは作品表面から見て取ることができるばかりではなく、文字列の間や、思考と行為の襞の合間からをも味わうことが可能なことが示唆されています。

太宰治

『皮膚と心』

展示イメージ

エイドリアン・パイパー

《Meat into Meat》

(1968)

展示室M|伊藤二子:かきむしる -いのちが形をあらわすとき

伊藤二子の作品に臨むにあたっては、まず伊藤が自らを「画家」でなく「造形家」としていたことに注意を向けることが大事なように思われます(註1)。伊藤は自身の制作に特注のペインティングナイフを用います。「刃渡り」部分が20センチほどもある巨大な、ほとんど刀とも言えるような道具を用いて、絵具を一筋一筋、キャンバスの上に引いていく。そうして「絵具はナイフとキャンバスの間で引き裂かれ、その臓腑をさらけ出しながら『いのちの形』へと昇華する」(註2)。そこには目に見える形をキャンバスにうつすこと以上に、眼に見えない「いのちの形」をあらわす態度がありました。この伊藤の「いのちの形」と対峙するため、次に個々の作品にタイトルを付さない展示や、一部を除いてほとんどの作品に用いられる40号という定型のキャンバスに目を向けてみましょう。そこで作品は一個のモノとして捉えられる以上に、伊藤の分身とみなすことができるのではないでしょうか。そこに繋ぎとめられた線や色は、定型の空間を基点に展開されることで、伊藤自身と作品との存在論的一致を促し、かえってマチエールのあらゆる部分に伊藤の「いのちの形」を宿らせることに成功しているように見えます。

「黒をまず塗ります。あの辺にある白地のものもとにかく黒を塗るんです…(中略)…黒いものが見えているのでも、表面の黒の下には黒以外の何かが必ずあるんです」(註3)

「これが私のいのちの形か」「昨日の己を越え得たか」。つねに自問し足掻いた軌跡としてのマチエール。その下の黒には死とともに黒土のイメージが含まれることを考え合わせるならば、伊藤の作品は人と世界の生死を通わす傷口として捉えることができるのではないでしょうか。そうしてかきむしった後の皮膚からじくじくと血が滲むようにして作品表面に現れ続ける「いのちの形」。混迷の時代(いま)を生きる私たちは、一人の画家の「形」をもとに、自らの傷口をも直視すべき時が来ているのかもしれません。

註1 伊藤は八戸で活躍した青森出身の書家・造形家である宇山博明の薫陶を受け、宇山の求めた不可視を形にすること-「非具象」を受け継ぎ、自身の制作においてもその展開を目指していた。

註2 高橋しげみ「伊藤二子と八戸展(青森県立美術館だより)」『青森の暮らし グラフ青森』(2011/グラフ青森)p.58-59

註3 伊藤二子「アーティストトーク」(2011/「伊藤二子と八戸」展関連企画)

展示室L|馬場のぼる:線から立体へ

青森県三戸町出身の漫画家、馬場のぼるは、絵本『11ぴきのねこ』(こぐま社)シリーズの作者として広く知られています。一冊目の『11ぴきのねこ』は1967(昭和42)年に出版されましたが、50年以上を経た現在もなお、多くの子どもたちに愛され続けています。

絵本とは本来、文字をまだ読むことのできない子どもたちのために作られた作品です。したがって、絵本における「絵」とは、文字(言葉)で表現されたお話に添えられる補足的な存在などではなく、「絵」それ自体が作品世界へと子どもたちを誘い、お話を語っていく主体的な存在でなくてはなりません。大人が子どもに絵本を読んであげた時、文字を読み終えた後も、子どもが飽きることなくそのページをじっと見続けているのは、まさに「絵を読んでいる」行為に他ならないでしょう。子どもたちは、そうやって身体全体で作品世界に入り込み、その中で自由に楽しむことができるのです。

絵本『11ぴきのねこ』シリーズは、そうした絵本の特徴が見事に発揮された作品です。本作では、それぞれのねこに説明的な性格付けがなされているわけではありません。しかし、読者は文章によってストーリーを追いながら、絵の中に表現された“11ぴきのねこ”一匹一匹のリアリティ溢れる描写をとおして彼らの思惑や欲望、そして喜びや失望など、人間顔負けの豊かな感情を読み取り、自由にストーリーを膨らませていくことができるのです。そこに馬場作品の最大の魅力があるのではないでしょうか。それは、対象の本質を瞬時に掴み取り、その核心を「絵」として表現することができた馬場のぼるの線の力に他なりません。

今回の展示では、作家のアトリエに残されていた立体作品などを中心に紹介します。

「対象物を(或はそのイメージを)とらえる時の瞬間的な直観を そのまま画面にぶっつける時、線は立体感をもつ」と、自身のスケッチブックに記していた馬場のぼる。

絵画表現と立体表現をあわせてご覧いただくことにより、馬場のぼるの「線」がもつ手ざわりと奥行きに触れていただければ幸いです。

展示室J|橋本花:自分が花か、花が自分か

橋本花は、県における女性画家の先駆者として郷土の美術史にその名を連ねる一人です。安定した構図を重視し、的確な線を用いて構成された花をはじめとする静物画からは、画家の事物に対する親密な視線を感じることができます。1940年からの二年間、従軍画家としてインドネシアやフィリピン、中国を訪れ、1960年代のブラジルをはじめとする南米、ヨーロッパの歴訪などを経て、晩年浅虫にアトリエを構えた橋本は、当時のインタビューでこんな言葉を残しています。

「キャンバスに向かっているときは、自分が花か、花が自分かわからなくなるときがあるの。ですからわたしと話し終わった花と別れるときはつらい。このごろ、ありがとうと口に出して言うことにしているの」(註1)

ここには描くことを介して自己と描く対象との存在を完全に一致させる境地が示されていると言うことができ、作品を構成する線に対してもある種の凄みが感じられるかのようです。本章ではそんな橋本の作品の中から、戦前の静物画、戦中戦後に訪れた諸外国で描かれた風景画、戦後に花や林檎を描いた作品などを紹介し、一人の画家の生涯におけるマチエールの変遷をご覧いただきます。的確な線と面の構成に出発し、後年に加わった豊かな色彩やそれに伴って現れる躍動感あふれる筆致において、あふれるばかりの生命力をも感じさせる橋本の作品は、モチーフとなった事物(とそれに並ぶ自分自身の)内部に充足する生命の輝きをも形にしているかのようです。橋本は若い時分、自身が初入選を果たした帝展において、三回目の落選となった棟方の作品を見て「デッサンができていない」という批評を残したそうです。その言葉にショックをうけ奮起した棟方が研鑽を積み、やがて独自のマチエールからなる自身の作風を獲得したことを考えると、一言で「デッサン」「マチエール」といってもそこに一つの正解があるわけではなく、画家が己の芸術に至る回路は無数にあると言うことができます。

註1 「花のこころ描き続ける 橋本花さん」『あすなろ随想 –わが道 わがこころ-』(1984/東奥日報社)p.28

橋本花

《津軽風景》

(1983)

展示室K|成田亨:「怪獣デザイン」と「彫刻」のはざまに

「私は彫刻家ですから、形を基礎に怪獣を考えました。形の変形が私の怪獣といえます」(註1)

成田が手がけた怪獣デザインは劇中の物語に規定されない「物質の力の形象化」(安倍公房)と言えます。例えば「バルタン星人」や「カネゴン」、「ケムール人」、「ガラモン」、「レッドキング」など思いつくままに成田がデザインした怪獣を挙げても、その形と物語の関連づけは困難でしょう。神話やおとぎ話に登場する怪獣たちは物語(あるいは精神)の形象化と密接に結びついています。牛の角と虎の牙を持ち、虎模様の腰布を着けている鬼。水をたたえた皿を頭にのせ、甲羅を背負い、手足にみずかきを持っている河童など、個々の要素は必ず意味を有しており、その記号さえ備わっていればどんなイメージであっても鬼や河童を連想させてくれます。八岐大蛇の背が杉、檜、苔に覆われていることと、「ガラモン」が全身珊瑚状の突起物で覆われていることの意味の違いは明らかなのです。成田怪獣は、モチーフとその意味内容を意図的にずらした「違和」を重視するシュルレアリスムの方法概念とは異なり、文脈の断ち切られた記号の組み合わせによって、意味なき新しい「表面」を作り出す営みであったと言えるのではないでしょうか。

例えば「ギャンゴ」はトーテムポール、「チブル星人」は貝殻、「バルンガ」はファッション雑誌に掲載されたサイケ調の風船の束から発想されたものです。成田は、動植物や文化遺産、アートなど様々なモチーフを等価的に引用し、意外性のある変形を加えることで、誰も目にしたことのない新しい形を導きだしていきました。彫刻家を志した学生時代に清水多嘉示へ師事し、ブールデルやジャコメッティ、マリノ・マリニーニ、ファッツィーニといった彫刻家の作品から大きな影響を受けた成田は、人体や生物をモチーフに「形としての翻訳」(成田)を加えた半抽象的な作品を多数制作しましたが、その手法は怪獣のデザインでも用いられているのです。

とは言え、ひたすら材質感の表現に徹した怪獣デザインと、「絶望」や「苦悩」など自らの感情をモチーフの変形と表面の質感に託していった彫刻作品の間には印象として大きな隔たりがあります。怪獣デザインと彫刻という2つの表現形式によって成田はそれぞれ何を追及しようとしたのか。双方の「形」と「表面」を比較することで、その違いについてぜひ考えてみてください。

註1 成田亨「怪獣はこうして考える」『怪獣の描き方教室』(ノーベル書房、1967年)

成田亨

《ワイアール星人》

(1967)

©narita/TPC

展示室I,H|佐野ぬい:青のエッセイ

「『青』は幻想、静謐、そうしてヨーロッパでいうスカイブル―、青い空のさわやかさを表し、一方で、不安、哀愁、陰の雰囲気をもち、人を奔放に魅了する不可思議な色だ。」

佐野ぬいが「青」という色について記したエッセイの一節です。

その言葉通り、明るく澄んだ青から暗く沈んだ青まで、「青」はとても幅の広い色です。日本にも水色、空色、藍、など多様な「青」がありますが、西洋由来の絵具にもいくつもの青色があります。セルリアンブルー、インディゴブルー、ウルトラマリンブルー、等々。佐野はこれらのさまざまな「青」で、あるときは大胆に、またあるときは繊細に、キャンバスに形や線を描いていきます。そこに赤、白、黄、黒、などの色も加わると、色と形と線が隣り合い、重なり合いながらリズムを刻み、ハーモニーを奏ではじめます。

リズムとハーモニーに導かれて画面をみていると、形や線の多くが一つの色で均一に塗られているのではないことに気付くでしょう。絵具が盛り上げるように厚く塗られ、あるいは重ねた色が透けるように薄く塗られています、線は細く軽妙なタッチで描かれ、あるいは太く重々しく引かれています。なめらかでつややかに仕上げられた表面があるかと思えば、筆跡の凹凸を荒々しく残しているところもあります。

このような画面の質感、マチエールは、描かれている色や形と相まって、私たちが作品から受け取る印象に大きな影響を与えています。画家は創作において、画面の構成や色遣いとともに、どのようなマチエールを創り上げるかをとても大切にしています。色と形と線、そしてマチエールの織りなすセッションが、画面に響き渡ります。

佐野ぬい

《記憶のマチエール》

(2015)

通年展示 展示室F,G|奈良美智:30年間のあゆみ 1989-2019

国内外で活躍する青森県出身の美術作家・奈良美智は、挑むような目つきの女の子の絵や、ユーモラスでありながらどこか哀しげな犬の立体作品などで、これまで若い世代を中心に、多くの人の心をとらえてきました。

青森県立美術館では、開館前の1998年から奈良美智作品の収集を始め、現在、その数は170点を超えます。

2020年3月からは、絵画やドローイング、ブロンズなど、作家からの寄託作品24点があらたに加わりました。その多くは、北海道白老町にある集落、飛生(とびう)での滞在と同地のコミュニティとの交わりから生まれた近年の作品です。

当館収蔵の初期作品から新規に寄託された近作まで、奈良美智の実り豊かな創造の歩みを展観します。

通年展示 アレコホール|マルク・シャガールによるバレエ「アレコ」の舞台背景画

青森県立美術館の中心には、縦・横21m、高さ19m、四層吹き抜けの大空間が設けられています。アレコホールと呼ばれるこの大きなホールには、20世紀を代表する画家、マルク・シャガール(1887-1985)によるバレエ「アレコ」の背景画が展示されています。青森県は1994年に、全4作品から成るバレエ「アレコ」の舞台背景画中、第1幕、第2幕、第4幕を収集しました。

これらの背景画は、帝政ロシア(現ベラルーシ)のユダヤ人の家庭に生まれたシャガールが、第二次世界大戦中、ナチス・ドイツの迫害から逃れるため亡命していたアメリカで「バレエ・シアター(現アメリカン・バレエ・シアター)」の依頼で制作したものです。大画面の中に「色彩の魔術師」と呼ばれるシャガールの本領が遺憾無く発揮された舞台美術の傑作です。

残る第3幕の背景画《ある夏の午後の麦畑》は、アメリカのフィラデルフィア美術館に収蔵され、長らく同館の西側エントランスに展示されていましたが、このたび同館の改修工事に伴い、4年間の長期借用が認められることになりました。青森県立美術館での「アレコ」背景画全4作品の展示は、2006年の開館記念で開催された「シャガール 『アレコ』とアメリカ亡命時代」展以来です。背景画全4作品が揃ったこの貴重な機会に、あらためてシャガールの舞台美術作品の魅力をお楽しみください。

★フィラデルフィア美術館所蔵の第3幕は、長期の借用となるため、函館税関からアレコホールを保税展示場とする許可をいただいて展示しています。

展示期間:2017年4月25日 – 2021年3月頃(予定)

アレコホールへのご入場には、コレクション展もしくは企画展の入場チケットが必要です。