コレクション展 2020-2:この世界と私のあいだ

2020年度の常設展第2弾。今回は「この世界と私のあいだ」をテーマに、様々な「あいだ(境界)」をつなぐ芸術の力に着目したコレクション展示を行います。芸術家はこれまで自然の色を再現する色彩分割、三次元空間を平面に置き換える遠近法のように、自身の制作をとおして事物の「あいだ」を操る術を開発してきました。本展ではそんな芸術家の仕事を、現実をはかり・組みかえ・交わらせ、まだ見ぬ世界と様々に関係しようとするアートとして広義に読みかえ、コレクション作品をもとに人が生きるべき「これからの距離」について考えます。

また芸術や美術館をさらに身近に感じてもらうことを目指した特別プログラム「みんなで楽しむ美術館」を同時開催。知識によらない作品紹介や光の組み合せをもとに色の成り立ちを体感するコーナーなどを常設展会場内に展開します。展示全体をとおして、人と作品、美術館の心の距離をぐっと近づけ、楽しみながら芸術にふれるための場をつくることを試みます。

開催概要

会期

2020年7月18日(土)~9月6日(日)

休館日

8月17日(月)

展示内容

展示室A|1.精神と物質のあいだで:斎藤義重、高松次郎

「この世界と私のあいだ」は、斎藤義重と高松次郎の作品を紹介することからはじまります。制作における精神(思考)と物質の展開の可能性を追求し、ともに空間全体で作品を機能させる芸術の形式「インスタレーション」の日本における初期の担い手である斎藤と高松。両者の作品の相似/相違をもとに、思考と物質が連続して働く展示空間は、世界との距離を考える本展の導入にふさわしいはずです。

高松 …僕自身、非常に考えてきたつもりの問題として「自己の白紙還元」というものがあるんです。(中略)…僕が考えるのは自分自身をできるだけ白紙化して、もう一度自分やいろいろな存在や世界といったものを新しい眼で見直してみるということなんです。

斎藤 …発表するような作品を作ると同時に、すぐその側から不満足な要素が発生するわけです。これは誰でもそうでしょうが、プラスの面もあるけれど、同時にマイナスの面もある。変な言い方だけれど、このプラス、マイナスの中間に空白のさけめがあるんで、その空白のゼロみたいな地点が自分のいるところだろうと思いますね。

上記は両氏の対談記事(*1)からの引用であり、それぞれの世界認識のあり方や制作のスタンスが端的に示されます。高松の「白紙化」と斎藤の「空白のさけめ」。一見して似通っているようですが、高松が自己認識のラディカルな更新を制作とつなげようとするのに対して、斎藤は自己と世界の地続き的な領域で制作を行う点に注目してください。ここに対談中で高松が一度だけ言及する「永久革命」を手がかりとして加えれば、やや大げさな言い方ではありますが、両者が問題にしているのは制作態度としての「革命か生活か」とすることもできるでしょう。ここに津村喬がかつて『戦略とスタイル』(1971)で示した「『日常生活における管理と脱管理の、支配者のスタイルの模倣と脱出者のスタイルとの闘争』が永続的に続いている」(*2)ことを考え合わせるならば、両者の作品は共にあることで、人が現状から未来に向けて生を獲得しなおすための余地が生まれることになります。そこにあるのが、たとえそれ自体では意味をもたない点や線、影、材の集積であったとしても。そうしたものがひと時思考され、空間に連なっていることが、既にして絶対的に重要なのです。

*1 高松次郎「斎藤義重と語る 対称は反対称を通って限りなく拡がる」『みづゑNo.862』(美術出版社/1977)p.98-108

*2 津村喬『革命のアルケオロジー4 戦略とスタイル 増補改訂新版』(航思社/2015)p.23

斎藤義重作品の常設展示風景

(2013)

高松次郎

《影》

(1968)

展示室B|2.「板画」と「絵画」:棟方志功

棟方志功が芸業(げいごう)と呼ぶ「板画」「倭画」「油絵」などの多岐にわたる棟方芸術について、棟方は「板画」は呼吸そのものであり、「倭画」は筆が勝手に動き出し、「油絵」を描いているときが一番楽しいと話します。「板画」は公募展や国際展に出品し、板画家・棟方志功の評価がくだされる本業です。作品には森羅万象への祈りや想いが込められ、様々な知識や技法を吸収しては独自の板画世界を切り開きました。一方「倭画」や「油絵」では緊張が解きほぐされ、時にユニークなモチーフや素早く伸びやかな筆致、鮮やかな色彩からものびのびとした精神性から生み出されていることが感じられます。棟方志功の「絵画」には本業の「板画」があるからこそ生み出される魅力と開放感が、「板画」には「絵画」の筆の仕事があるからこそ研ぎ澄まされる集中力と緊張感がありました。「板画」と「絵画」、使う道具も描く技法も違うようで互いに影響を及ぼし合う相互関係がみられます。

また、棟方は制作時、画面すれすれまで近づいて勢い激しく彫刻刀や筆を運びます。幼い頃から極度の近視と弱視で、写生のときに見る風景もテレビも美術館も双眼鏡が手放せません。「生理学的な意味でわたくしの目は節穴同然だから、目を土台にしては仕事はできない。」と話し、写生をそのまま描き起こすことをせず、繰り返し写生をすることで自分のものにしたこころの中の美を描きます。そのように見えない目で絶えず接近し描かれたにもかかわらず、棟方の「絵画」は私たちが作品を鑑賞するときの距離で山や水の流れが浮かび上がります。こころの中の美を描く棟方ならではの制作時の物理的な距離を超越する描写は、線と面の芸術「板画」においても画中に文字を入れ、布置を大事にし装飾性を高め、自然を模様化するなど新たな可能性を生み出します。

棟方志功の「板画」と「絵画」、精神的、物理的距離に注目してご覧ください。

(本章のみ構成:棟方志功記念館)

棟方志功

《勝鬘譜善知鳥版画曼荼羅》

(1938)

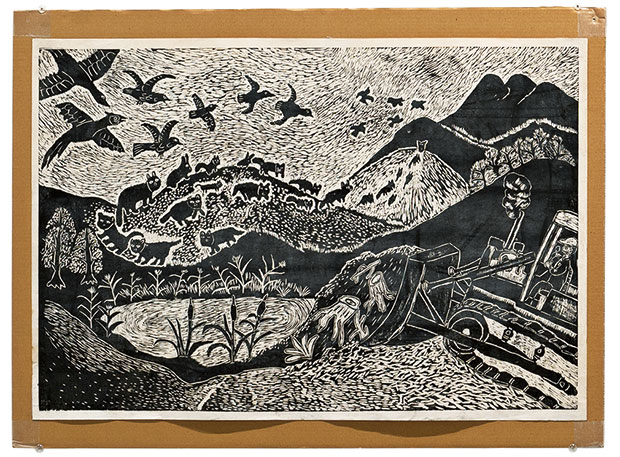

展示室C|3.わたしをつくるもの:青森の教育版画、大小島真木+アグロス・アートプロジェクト、ケーテ・コルヴィッツ

本章では青森の子どもたちが共同で制作した教育版画作品《黒土が消えるとき》、大小島真木が美術館での米作り体験をもとに県民と共同で制作した巨大絵画《明日の収穫》、ケーテ・コルヴィッツが戯曲『織工たち』をもとにした版画連作《織工の蜂起》を取り上げます。個人と集団、社会や自然との関係を問う様々な作品制作をとおして、「この世界と私のあいだ」における、これからの他者とのつながり方について考えます。

…ゲーテは別な箇所でこういっている。われわれを全面的に形成陶冶するということが、われわれ自身にはうまくいかなかったら、われわれはあれかこれかを棄てなければならない。そうすれば、その棄てたものが他の者によって取り上げられ、続行されてゆくのを見る喜びを得よう。「こうして或る美しい感情が立ち現れてくるのだ。人類が一緒になって初めて真の人間というものが存在するのであり、個々人は、彼が全体のうちで自己を感じる勇気をもつ場合にのみ朗らかになり幸福になりうるという」(*1)

上記はケーテ・コルヴィッツが1917年3月の日記に書き残した一節です。己を「陶冶」すなわち鍛え成長させる過程でなし得ないことを自覚し、その欠けた部分を他者にひらくことで世界の幸福に至ろうとするゲーテを敬愛していたコルヴィッツ。ここには他者との同化と異化を繰り返すことの間で、つくられていく「わたし」の姿が示されています。こうした見方をもとに本章の出品作品を見てみましょう。《織工の蜂起》にみる圧倒的な静けさを孕んだシュプレヒコール(叫ぶ群衆は会話を交わさない)。《黒土が消えるとき》にみる、人の自然破壊がもとで住処を追われる動物たちの空虚な眼差しと、そこに心を通わせようとする人の子たち。農園が仮設された美術館という農耕と制作の「さけめ」の場所で、《明日の収穫》に描出された人と精霊の協働、また無秩序な秩序とでも言うべき生のうねり。少なくとも本章において「制作」とは、世界との調和と軋轢の間で、生きるべき「わたし」をつかもうとする動作一つ一つを指すことになりそうです。こうした営みの果てに、どのような「わたし」をつくることができるのでしょうか。ふとふり返った時、人は自らに角や牙の一本くらいは生えていることを覚悟しておいた方が良いのかもしれません。

*1 清眞人・高坂純子『ケーテ・コルヴィッツ 死・愛・共苦』(お茶の水書房/2005)p.117-118

上北郡六戸町立昭陽小学校6年生

《黒土が消えるとき》

(1978)

*寄託作品(五所川原市教育委員会蔵)

ケーテ・コルヴィッツ

《4, 織工の行進(「織工の蜂起」より)》

(1893-97)

大小島真木+アグロス・アートプロジェクト

《明日の収穫》

(2017-18)

*寄託作品(作家蔵)

映像室|4.(芸術空間における)S.F.Xの可能性:成田亨

本章では彫刻家、特撮美術監督である成田亨の1960年代から80年代にかけての怪獣デザイン原画やS.F.X(特殊撮影 略称「特撮」)用の舞台セットなどを紹介し、同時代の斎藤義重や高松次郎らとは別角度から、世界を拡張させて捉える芸術を紹介します。『ウルトラQ』『ウルトラマン』『ウルトラセブン』の怪獣デザインの仕事で広く知られる成田。そのデザイン仕事は自然現象や芸術作品といった様々な要素を集め研究することから始まり、それらを組み合せて抽象化させる(成田の言い方を借りれば「発酵させる」)ことで、鮮烈なイメージとフォルムの創出が追求されています。その制作のあり方は、互いにかけはなれた事物の出会いをもとに思いがけない関係性を生み出す「シュルレアリスム(超現実)」の芸術とつながるところがあり、空間を自在に操る四次元怪獣《ブルトン》は代表的な作例です。

…映画はリアリズムを要求します。自然を再現するには遠近法が最適、というよりも、限られたステージ内での空間のリアリズム構成は遠近法しかありません…(中略)…絵画芸術で否定されてしまった遠近法が映画美術で生きるのは、映画は「実」の撮影だからで、セットは「実」らしくなければなりません…(中略)…特撮とは何か、の原点に返ってリアリズムを求めると、私は強遠近法しかないと思っています…(中略)…私は四次元のセット化、そして映画化を考え続けています(*1)

特撮仕事にも怪獣デザインの仕事が応用されている点。写真や映像表現が発達し「死んだ」向きすらあった絵画芸術を映画の中で再生させ、それどころか四次元をかたちにするという前人未到の芸術表現に昇華させようとする点に注目してください。1960年代半ばの芸術の分野では、前述の斎藤らによる空間全体に波及した作品のほか、実験的な手法で意識の拡張を試みる映像表現「エクスパンデッド・シネマ」などが散見されます。そうした空間と時間をまたぐ同時代の動向に優るとも劣らない形で、成田は自身の映画仕事を足がかりに、驚くべき密度の芸術仕事に取り組んでいました。そうして特撮美術という「サブ(下位)」とされがちな分野を基点に芸術を絶えず発展させようとする成田の強靭な意志は、見る者の心を震わせずにはいられません。2020年現在、美術館という芸術のための空間で特撮仕事を鑑賞することは、あなたにどのような経験をもたらすでしょうか。

*1 成田亨『成田亨の特撮美術』(羽鳥書店/2015)p.183-198

成田亨

《ブルトン》

(1966)

©Narita/TPC

展示室D|5.歩くことからはじまる:リチャード・ロング、平田五郎

最終章ではリチャード・ロングが青森側から白神山地入りし、8日間単独歩行することから制作された写真とテキストによる作品、平田五郎のアラスカへの旅行体験を軸に現地での彫刻制作、神話調査をもとに写真とテキストなどから構成された作品を紹介します。土地への幽(かそ)けき身体的な介入をもとに世界を想像しなおそうとする両者の作品を見比べることは、人が芸術家であるなしに関わらず、自らのうちに自己や世界と向き合うための術をつかむことにつながります。

歩行とは空間と自由の表現である。それは他人の想像力のなかでも存在しうるもので、それ自体がまたあらたな空間でもある(*1)

ロングは様々な場所を歩行し、石や木、泥といった自然素材を用いて作品を制作します。線や十字、円や渦巻きなどのかたちを伴いながら現れる氏の作品は、シンプルであるゆえに様々な見方や体験を鑑賞者にもたらします。そうして「歩く」という人の根源的な行為が制作の原理となることで、作品はひそやかであると同時に、力強く人間存在を世界に向けて無限にひらいていくための経験の器として機能します。

私が作りたかったのは形ではない。形よりも過程、見える物より見えない物、時間の運動の中にある境界線。イメージも概念も、たぶん私の投影にすぎない。それらはいつだって逃れ去ってゆく。作品を所有することはできない(*2)

上記は平田が1991年2月に秋田側から白神山地入りし、雪の門をつくるフィールドワーク「開かない門」を行った際のコメントです。所有の不可能性は両者の作品に共通しますが、ロングが自らの歩行をとおしてかたちやイメージにある種の強さ(どんなにひそやかに見えたとしても)を求める一方、平田はフィールドワークをとおしてイメージやかたちの弱さを積極的に見出し、絶えず自己を省みようとする点が興味深いところです。ここで人が世界の中に自己の居場所を見出すうえで、ロングのように外にひらかれ、平田のように自己に閉じられていくことは不可分な感覚である、と想像してみましょう。「わたし」がこの世界との「あいだ」で、これからの生を踏みしめるための第一歩となるかもしれません。

*1 世田谷美術館/京都国立近代美術館『リチャード・ロング 山行水行』(淡交社/1996)p.15から作家発言を引用。

*2 埼玉県立近代美術館『呼吸する風景 展覧会図録』(埼玉県立近代美術館/1999)p.138-139

リチャード・ロング

《白神の円環》

(1997)

平田五郎

《Inside Passage-月を盗んだワタリガラス》

(2005,2007)

*寄託作品(作家蔵)

展示室E|[特別プログラム] みんなで楽しむ美術館 ‐扉を開ける、光を入れる

世界規模で拡大する新型コロナウィルス感染予防のため、今年4月11日から5月21日にかけて休館していた青森県立美術館。再開館に伴い、今まで以上に全ての人が楽しみながら作品や美術館にふれることを目指した特別プログラム「みんなで楽しむ美術館」を展開します。テーマは「扉を開ける、光を入れる」。会場の随所に知識によらない鑑賞のヒントとなる言葉が展開されるとともに、本プログラムの冒頭ではオディロン・ルドンによる二つの作品を紹介します。《光の横顔》にみる黒の画面の中から出現する光、《ベアトリーチェ》における色彩の重なりをとおして、光と色に感覚をひらいた後は、本展設営の様子を紹介する動画展示と、複数の光の組み合せをもとに色の成り立ちを楽しみながら学ぶ体験コーナーが展開されます。ここでは作品を構成する光と色の体験と展覧会を構成する種々の労働とが並置されることで、鑑賞体験を身体的な体験へと還元/拡張することが試みられています。

オディロン・ルドン

《光の横顔》

(1886)

光の体験コーナーのイメージ

通年展示 展示室F、G|奈良美智1985-2019 -新寄託作品を中心に

国内外で活躍する青森県出身の美術作家・奈良美智は、挑むような目つきの女の子の絵や、ユーモラスでありながらどこか哀しげな犬の立体作品などで、これまで若い世代を中心に、多くの人の心をとらえてきました。

青森県立美術館では、開館前の1998年から奈良美智作品の収集を始め、現在、その数は170点を超えます。

2020年3月からは、絵画やドローイング、ブロンズなど、作家からの寄託作品24点があらたに加わりました。中には画家・杉戸洋とのウィーンでの共同制作による絵画(2004年)や、北海道白老町にある集落、飛生(とびう)での滞在と同地のコミュニティとの交わりから生まれた近年の作品が含まれています。

当館収蔵の初期作品から新規に寄託された近作まで、奈良美智の実り豊かな創造の歩みを展観します。

通年展示 アレコホール|マルク・シャガールによるバレエ「アレコ」の舞台背景画

青森県立美術館の中心には、縦・横21m、高さ19m、四層吹き抜けの大空間が設けられています。アレコホールと呼ばれるこの大きなホールには、20世紀を代表する画家、マルク・シャガール(1887-1985)によるバレエ「アレコ」の背景画が展示されています。青森県は1994年に、全4作品から成るバレエ「アレコ」の舞台背景画中、第1幕、第2幕、第4幕を収集しました。

これらの背景画は、帝政ロシア(現ベラルーシ)のユダヤ人の家庭に生まれたシャガールが、第二次世界大戦中、ナチス・ドイツの迫害から逃れるため亡命していたアメリカで「バレエ・シアター(現アメリカン・バレエ・シアター)」の依頼で制作したものです。大画面の中に「色彩の魔術師」と呼ばれるシャガールの本領が遺憾無く発揮された舞台美術の傑作です。

残る第3幕の背景画《ある夏の午後の麦畑》は、アメリカのフィラデルフィア美術館に収蔵され、長らく同館の西側エントランスに展示されていましたが、このたび同館の改修工事に伴い、4年間の長期借用が認められることになりました。青森県立美術館での「アレコ」背景画全4作品の展示は、2006年の開館記念で開催された「シャガール 『アレコ』とアメリカ亡命時代」展以来です。背景画全4作品が揃ったこの貴重な機会に、あらためてシャガールの舞台美術作品の魅力をお楽しみください。

★フィラデルフィア美術館所蔵の第3幕は、長期の借用となるため、函館税関からアレコホールを保税展示場とする許可をいただいて展示しています。

展示期間:2017年4月25日 – 2021年3月頃(予定)

アレコホールへのご入場には、コレクション展もしくは企画展の入場チケットが必要です。