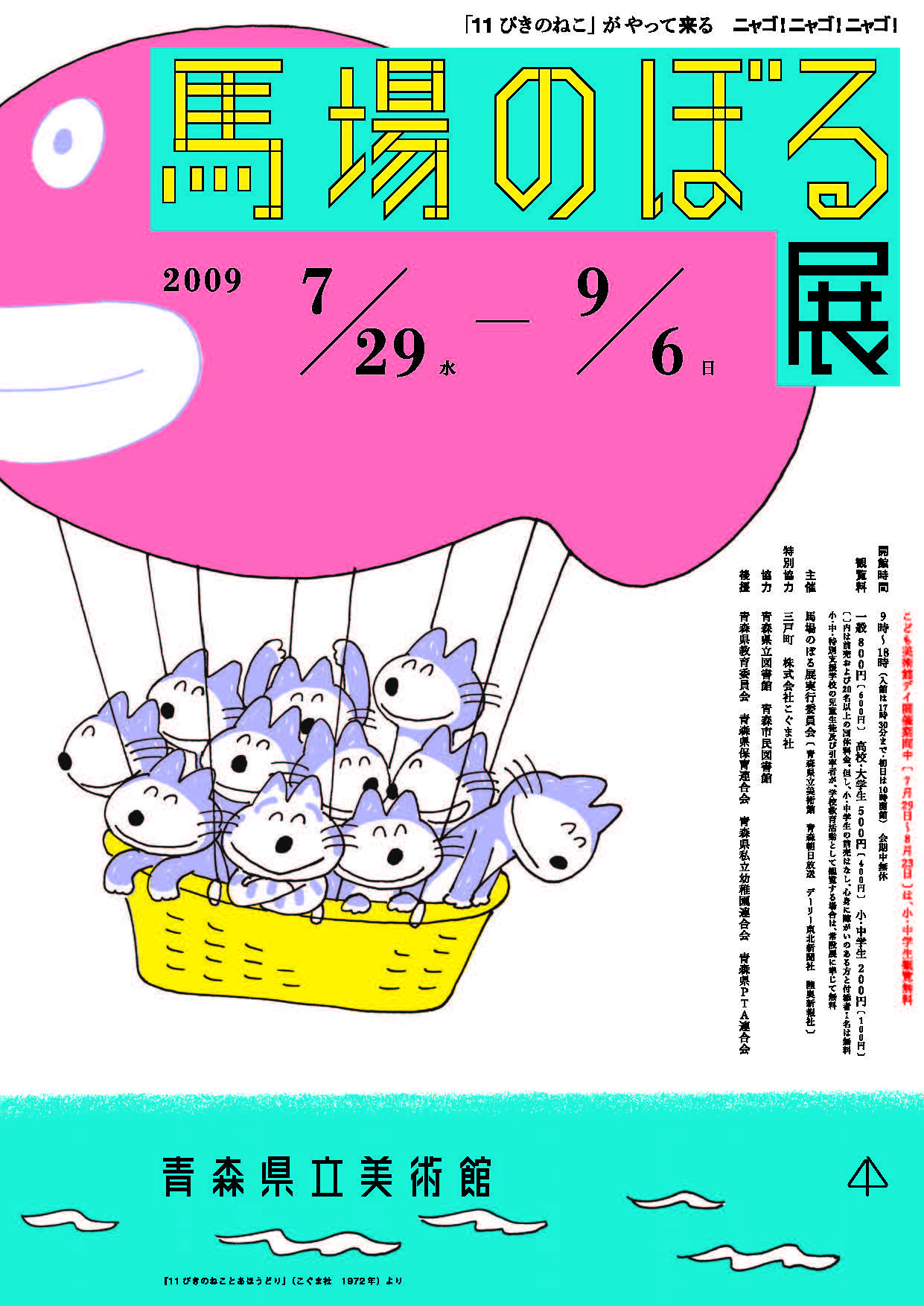

馬場のぼる展 “11 ぴきのねこ”がやってくる ニャゴ!ニャゴ!ニャゴ!

60年前の戦後まもない昭和24年5月、青森県三戸町に住む一人の青年が満開の桜とりんごの花に見送られながら漫画家を志して上京しました。彼の名は、馬場のぼる。子どもたちの何気ない日常をテーマに、ユーモア溢れる描写で明るくのびやかな世界を表現した馬場の作品は瞬く間に人気となり、手塚治虫、福井英一と共に“児童漫画界の三羽ガラス”として「ポストくん」「ブウタン」などの人気作品を次々と生み出しました。その後、活躍の場を大人向け週刊誌や新聞に広げた馬場は、「ろくさん天国」「バクさん」などに代表される独特のユーモアとナンセンスに彩られた〈 ほのぼの漫画〉を数多く手がけます。そうしたなか、絵本という新しいジャンルが馬場の前に開かれます。当時、時代が求めていた漫画と自身の作品世界との間にズレを感じ始めていた馬場は、この新しいジャンルに飛び込み、漫画で表現していた世界観をそのまま絵本の世界に導入していきました。とくに、昭和42 年に第一作が発表されて以来、約30 年をかけて6 冊を手がけた『11ぴきのねこ』シリーズは、テンポの良いストーリー展開と奇想天外な結末によって多くの子どもたちを魅了し、現在まで続くロングセラー絵本となっています。

本展は、馬場のぼるの仕事を総合的に紹介する初の回顧展です。表現のジャンルを軽やかに横断しながら独自の世界観を生涯追求し続けた漫画家、馬場のぼる。その作品世界を『11 ぴきのねこ』シリーズなどの絵本資料をはじめ、初公開となる活動初期の貴重な漫画原画やラフスケッチ、アイデアノートなどの資料をとおして紹介し、創作の秘密に迫ります。

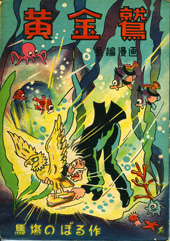

「黄金鷲」 1948年頃 昭文社

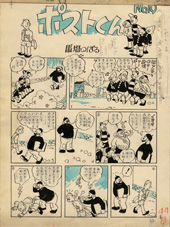

「ポストくん」 原画 1950年

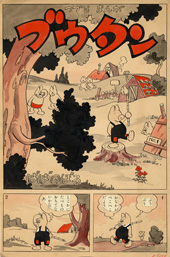

「ブウタン」 原画 1954年

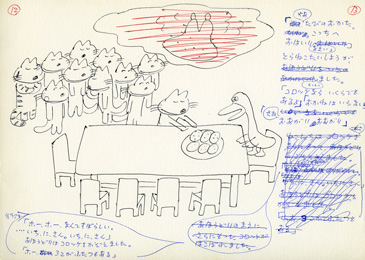

「11ぴきのねことあほうどり」 ラフスケッチ 1972年

開催概要

名称

馬場のぼる展

会期

2009年7月29日 (水) - 9月6日 (日)

※会期中無休

会場

青森県立美術館地下2階企画展示室

開館時間

9:00-18:00 (入館は17:30まで)

主催

馬場のぼる展実行委員会 (青森県立美術館、青森朝日放送、デーリー東北新聞社、陸奥新報社)

特別協力

三戸町、株式会社こぐま社

後援

青森県教育委員会、青森県保育連合会、青森県私立幼稚園連合会、青森県PTA 連合会

観覧料

一般800 円 (600 円)

高校・大学生500 円 (400 円)

小・中学生 200 円 (100 円)

※こども美術館デイ開催期間中 (7 / 29 ―8 / 23)は、小・中学生観覧無料。

※()内は前売および20 名以上の団体料金。但し、小・中学生の前売はなし。

※心身に障がいのある方と付添者1名は無料。

※小・中・特別支援学校の児童生徒及び引率者が、学校教育活動として観覧する場合は、常設展に準じて無料

お問い合わせ

馬場のぼる展実行委員会事務局 (青森県立美術館内)

住所 〒038-0021 青森市安田字近野185

Tel 017-783-5241 / 017-783-3000

Fax 017-783-5244

チケット販売

前売券販売期間

2009年6月6日(土)〜2009年7月28日 (火)

前売券販売所

サークルKサンクス (サークルK:青森・秋田・岩手県内の各店舗、サンクス:東北各県・北海道央・道南地区の各店舗)、ローソンチケット (L23496)、サンロード青森、イトーヨーカドー(青森店・弘前店)、さくら野百貨店 (青森店・弘前店・八戸店)、三春屋、中三 (青森本店・弘前店)、成田本店しんまち店Pax、紀伊國屋書店弘前店、県庁生協・青森県民生協、弘大生協、青森市文化会館、青森県立美術館ミュージアムショップ

展示内容

子ども漫画のせかい

馬場のぼるが本格的に漫画家としての活動を開始したのは、1949(昭和24)年の上京後まもなくのことでした。故郷・三戸町で知り合った児童文学者・白木茂(1910-1977)にその才能を見出された馬場は、白木の紹介により訪れた小学館で、早速、子ども向け学年誌等での挿絵や漫画の仕事が決まります。

そして1950(昭和25)年、『おもしろブック』(集英社)誌上で、正義感が強く心優しい少年ポストくんを主人公にした連載漫画「ポストくん」がスタートすると、子どもたちのありのままの日常を舞台に、それぞれ個性的に描き分けられた少年たちが繰り広げるストーリーが大ヒットし、馬場は一躍人気児童漫画家の仲間入りを果たしました。

また、1956(昭和31)年には、擬人化されたブタのブウタンを主人公に、ブタの村で巻き起こる出来事をほのぼのとしたタッチで描いた「ブウタン」(集英社『幼年ブック』掲載)で第1回小学館漫画賞を受賞します。ほんの少し視点を変えて眺めることによって見えてくる人間という生き物の面白さを、子どもや動物を主人公に、素朴な味わいをもって描いた馬場漫画は、この時期、多くの子どもたちの心を魅了しました。

大人漫画のせかい

昭和30年代に入ると、日本社会には大きな変化が現れます。日本経済が飛躍的な成長を遂げるようになると、人々の中に上昇志向的な価値観が強まるようになります。そして、そうした価値観と連動するかのように児童漫画、少年漫画の世界にも大きな変化が訪れます。

何気ない日常生活をテーマにした穏やかな雰囲気の漫画は次第に人気を失い、次々と現れる強敵と勝敗を競い合う“スポーツ根性もの”や、科学の発展による輝かしい未来世界を描いた科学冒険漫画の人気が高まるなど、馬場のぼるの描く世界からかけ離れた表現が主流となっていきました。こうした状況の中、1959(昭和34)年に大人漫画の親睦団体「漫画集団」に入団した馬場は、しだいに表現の場を大人漫画へも広げていくようになります。

しかし、対象が子どもから大人へと変化してもなお、馬場のぼるの作品世界は一向に変わることはなく、日常生活の中に潜む何気ない面白さを、とぼけたユーモアによって大らかに表現し続けていきました。

ねこのせかい

「11ぴきのねこ」(こぐま社)シリーズは、馬場のぼるのライフワークともなった代表作です。『11ぴきのねこ』(1967年)から最後の『11ぴきのねこ どろんこ』(1996年)まで、29年もの時間をかけて6冊がゆっくりと紡ぎ出されました。

『11ぴきのねこ』の主人公は言わずと知れた「11ぴきのねこ」達。愛嬌たっぷりに描き出されたその風貌とは裏腹に、じつはずる賢さや欲深さを兼ね備えたいっぱしの“ワルねこ集団”ですが、大概の場合、その目論見は失敗し、あわれな結末を迎えることになります。

とらねこたいしょうを除いては名前もなく、つねに集団で行動する没個性な存在にもかかわらず、片時も読者を飽きさせないのは、各場面において、一匹一匹のねこたちの心の動きを想像させずにはおかない馬場のぼるの卓越した描写力によるものでしょう。

まさにストーリーを絵で語っているのです。

ここでは、「11ぴきのねこ」シリーズの作品資料をはじめ、イタリアのボローニャ国際児童図書展でエルバ賞を受賞した『絵巻えほん 11ぴきのねこマラソン大会』(1984年、こぐま社)、画文集『ねこのせかい』(1986年、こぐま社)の原画など、ねこを題材にした作品の数々を紹介します。

絵本のせかい

馬場のぼるが初めて手がけた本格的な絵本は、1963(昭和38)年に岩崎書店(ポニー・ブックス)から出版された『きつね森の山男』でした。この絵本はほどなく絶版となりましたが、1974(昭和49)年、全ての絵が描き直されたかたちでこぐま社から改めて出版され、現在では代表作の一つとして愛読されています。

大根をこよなく愛するマイペースで心優しき力持ちの山男、故郷・三戸の自然を髣髴とさせる豊かな野山に暮らす“化け上手”なきつね達、そして近くのお城に住む大の寒がりの殿様。三者三様の生き方ゆえに生じる行き違いや衝突をあたたかなユーモアを交えながら面白おかしく描いたこの絵本には、生涯、“人間を笑う”ことをテーマにしていた馬場作品の原点を見ることができます。

ほかにも民話などの既存の物語を題材に、独自の視点から語り直しをおこなった作品や、しりとりなどの単純な言葉遊びから想像をひろげて一つのストーリーに作り上げた作品など、馬場のぼるの絵本にはさまざまな独創的試みを見ることができます。そして、その根底には何よりもまず、「面白さ」を追究しようとした漫画家らしい精神を読み取ることができるのです。

思い出あれこれ

ここでは、漫画家・馬場のぼるの足跡を示す資料を紹介します。

戦後まもない時期、故郷・三戸で開催された演芸大会のために描いたポスターやデビュー前の投稿漫画など若き日の足跡を伝える資料から、「漫画家の絵本の会」(「漫画集団」所属のメンバーの中で、絵本関係の仕事をしている漫画家達により結成された)での活動記録、さらにはよく知られた、漫画家・手塚治虫との交友関係を物語る作品など、さまざまな思い出の品々を紹介します。

一方、作家のアトリエに残されていた大量のスケッチブックは今回初公開となる資料です。駆け出しの新人漫画家時代から亡くなる直前まで、馬場のぼるはじつに多くのスケッチを描いていました。そこには描くことを何よりも愛し、生涯、対象をじっくりと観察・描写することを自らの作品表現の出発点としていた漫画家・馬場のぼるの創作の秘密を垣間見ることができます。