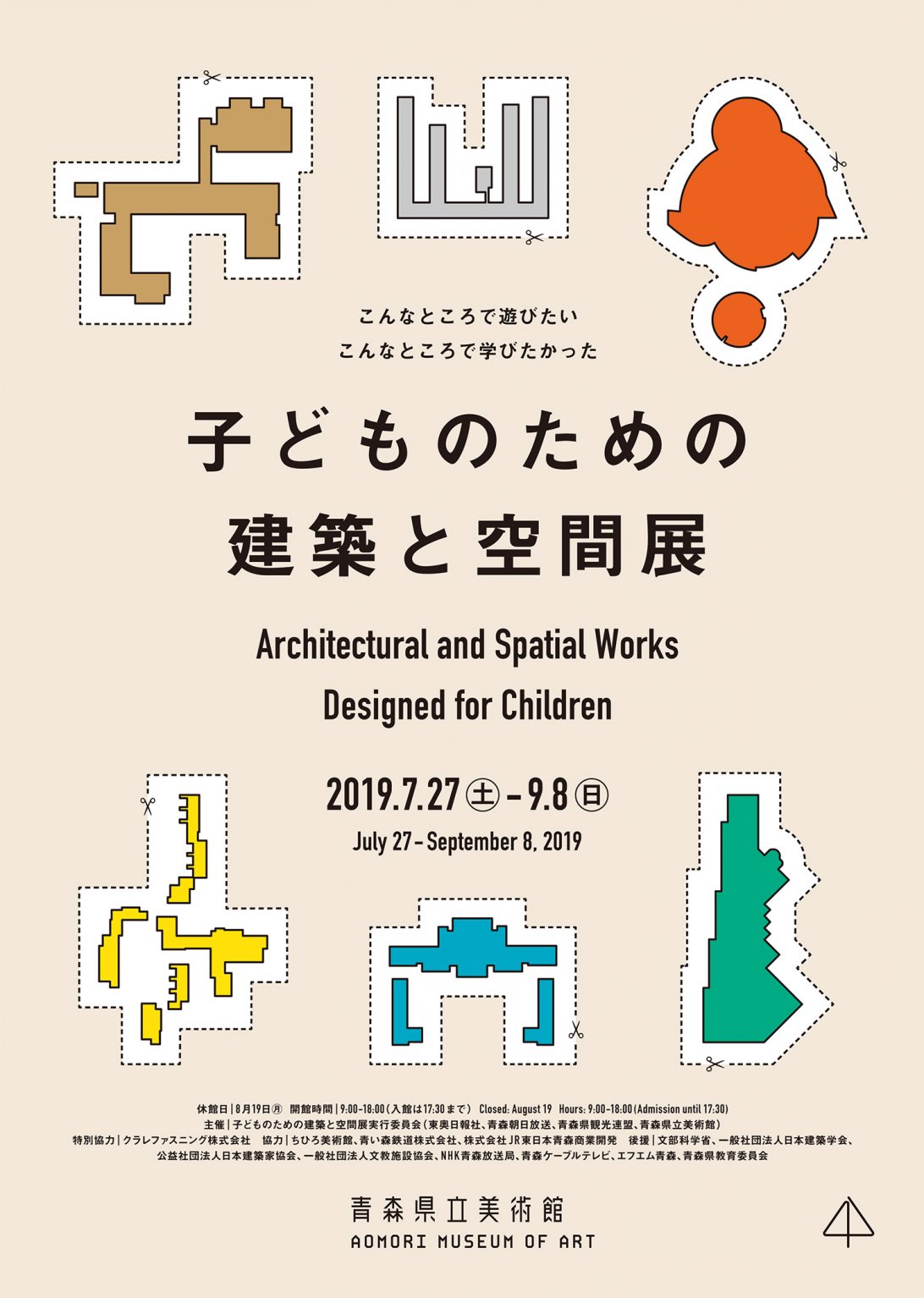

こんなところで遊びたい こんなところで学びたかった 子どものための建築と空間展 Architectural and Spatial Works Designed for Children

私たちが子どものときに過ごした空間は、原風景として長く記憶に留まり、その後の私たちの生き方や考え方に与える影響は少なくありません。本展は、子どもたちの生活の中心となる学びの場・遊びの場としてつくられた建築と空間のなかから、日本の近現代史において試みられた先駆的かつ独創的なものを紹介する展覧会です。

日本の近代教育は明治時代の幕開けとともに始動し、学校の建設もそこから始まりました。地域の人々の尽力によって建てられた明治時代の学校から、建築家やデザイナーの参画によって様々に模索されつつある現代の学校まで、学校は時代の流れの中でさまざまに変遷し、子どもたちの活動を受け止めてきました。一方、幼稚園・保育園、遊び場、児童館、図書館といった子どもたちの居場所にもユニークな取り組みが行われています。

本展では、そうした歴史の一端を紹介するため、作り手と使い手の両方に着目し選んだ写真、図面、模型といった作品資料を展示します。また、教育玩具や絵本原画なども選りすぐって紹介します。

開催概要

会期

2019年7月27日(土)- 9月8日(日)

休館日

8月19日(月)

※一部作品は、前期(7/27~8/18)、後期(8/20~9/8)で展示替えを行います。

観覧料

一般1,500(1,300)円 高校生・大学生1,000(800)円 中学生以下無料

※( )内は前売券及び20名以上の団体料金。

※障がい者手帳をご提示の方とその付添者1名は無料。

主催

子どものための建築と空間展実行委員会(東奥日報社、青森朝日放送、青森県観光連盟、青森県立美術館)

特別協力

クラレファスニング株式会社

協力

ちひろ美術館、青い森鉄道株式会社、株式会社JR東日本青森商業開発

後援

文部科学省、一般社団法人日本建築学会、公益社団法人日本建築家協会、一般社団法人文教施設協会、NHK青森放送局、青森ケーブルテレビ、エフエム青森、青森県教育委員会

お問い合わせ

〒038-0021 青森市安田字近野185

電話 017-783-3000

チケット販売

前売券発売所

※前売券は、ローソンチケット(Lコード21378)、セブンチケット、ポみっと!、青森県内各プレイガイドで7月26日(金)まで販売。

青森市:サンロード青森、成田本店しんまち店、さくら野百貨店青森本店、県民生協11店舗、県庁生協(県庁北棟1階、県庁東棟1階)、はまなす会館(青森市勤労者互助会)、青森県観光物産館「アスパム」1階インフォメーション、リンクステーションホール青森、マエダガーラモール店、青森県立美術館ミュージアムショップ、青森県立美術館1階総合案内

弘前市:さくら野百貨店弘前店、弘前大学生活協同組合、中三弘前店、ヒロロ

五所川原市:ELMの街

八戸市:さくら野百貨店八戸店、中合三春屋店、ラピア、八戸ポータルミュージアムはっち

むつ市:マエダ本店

展示内容

第1章 子どもの場の夜明け 明治時代

1872年に発布された学制(日本初の体系的な教育法制)と、7年後の改正教育令によって、すべての子どもが小学校に通うことが定められました。ここでは文明開化を象徴する擬洋風建築の「旧開智学校」(1876年 立石清重)などを紹介する他、近代的な一斉授業で用いられた教材・教具も展示します。また、小学校の開設は幼児教育が始まる契機ともなりました。この時代、博覧会には遊戯機械が新しい娯楽として登場しました。

旧開智学校校舎(国指定重要文化財) 外観

1876年 立石清重

写真提供:旧開智学校校舎

第2章 子どもの世界の発見 大正時代

大正デモクラシーを背景に大衆が文化を牽引した時代、大正自由教育運動のなかで誕生した「自由学園」(1921年 フランク・ロイド・ライト、遠藤新)などの学校を紹介します。また、1923年に発生した関東大震災後の耐震性と不燃化を追求した鉄筋コンクリート造の校舎も取り上げます。一方、商業・消費が発達したことにより商品、住まいやライフスタイルに子ども用の生活デザインが広まりました。その他、大正自由教育に連動して創刊された『赤い鳥』に代表される児童文学の原画等も展示します。

自由学園明日館(国指定重要文化財) 中央棟食堂

1922年 フランク・ロイド・ライト、遠藤新

写真提供:自由学園明日館

インターミッション 戦争前夜に咲いた花

1930年代は重工業化が進み、西欧の影響を受けたモダンデザインの学校が現れる時代です。

1934年に京阪神地方を中心に甚大な被害をもたらした室戸台風以降、都市部を中心に校舎のコンクリート化が進む一方、地方では、堅牢な構造の壮麗な木造校舎が各地に建てられました。「慶應義塾幼稚舎」(1937年、谷口吉郎)、「橋本市立高野口小学校」(1937年、薮本芳一)他を紹介します。

また政治的に不安定なこの時代にも子どもたちを魅了した児童雑誌等を展示します。

慶應義塾大学幼稚舎 理科教室

1936年頃 谷口吉郎

撮影:渡辺義雄

写真提供:慶應義塾福澤研究センター

第3章 新しい時代の到来、子どもたちの夢の世界を築く 1950-1970

戦後からの復興、高度成長と劇的に変化していく時代、子どもたちをとりまく環境はどのように変わっていったのでしょうか。科学的な視点に基づく建築計画学の成果として実現された「目黒区立宮前小学校旧校舎(旧・八雲小学校分校)」(宮前小学校設計グループ、1958年)他を紹介します。 また1950年代後半からはレジャーが流行し、遊園地の整備も行われました。 メタボリズムの建築家大谷幸夫と彫刻家のイサム・ノグチが「こどもの国」(1965年)に実現した児童遊園も紹介します。

ゆかり文化幼稚園 園舎

1967年 丹下健三都市・建築設計研究所

写真提供:ゆかり文化幼稚園

第4章 おしゃべり、いたずら、探検-多様化と個性化の時代 1971-1985

子ども一人一人の個性や適性を重視する「オープンスクール」の教育メソッドがアメリカから導入され、校舎においても自由な活動のためのオープンスペースを取り入れた新しい試みが行われました。「加藤学園暁秀初等学校」(1972年、槇総合計画事務所)や「宮代町立笠原小学校」(1982年、象設計集団)他を紹介します。 一方、幼児が本来持っている力に注目して幼稚園・保育園空間を創造した建築家小川信子の活躍も紹介します。

宮代町立笠原小学校 低学年棟校舎

1982年 象設計集団

撮影:北田英治

第5章 今、そしてこれからの子どもたちへ 1987-

建築家の参画が求められるケースが増え始め、新しい学習に対応した空間や、生活の場としての空間の豊かさを目指す学校が増え始めた1985年以降から現代までを紹介します。「東松島市立宮野森小学校」(2016年、盛総合設計+シーラカンスK&H)は学校を復興の地に開くことで、地域の希望の拠点となることを目指しています。社会や都市のあり方が大きく変化する現在、子どもの遊び場と遊びの機会を取り戻そうとする試みも紹介します。

ふじようちえん 遠景

2007年 建築家:手塚貴晴+手塚由比(手塚建築研究所)

トータルプロデュース:佐藤可士和

Photo©Katsuhisa Kida /FOTOTECA

その他、新しいユニバーサル玩具などで遊べるコーナーも設けます!

子ども建築塾(代表:伊東豊雄)提案による、知育ブロックトイ「ペタボー*」(隈太一発案、クラレファスニング開発)を用いたプレイコーナーや、美術作家の金氏徹平、映像舞台デザイナーの山田晋平によるユニークなプロジェクションマッピング《holes and buildings》も展示室内に展開します。

*ペタボーは、デジタルライズの登録商標です。

展覧会公式ブック、グッズ

ミュージアムショップでは、展覧会公式ブック『子どものための建築と空間展』(鹿島出版会、2,200円+税)の他、展覧会関連書籍や各種関連グッズを販売します。