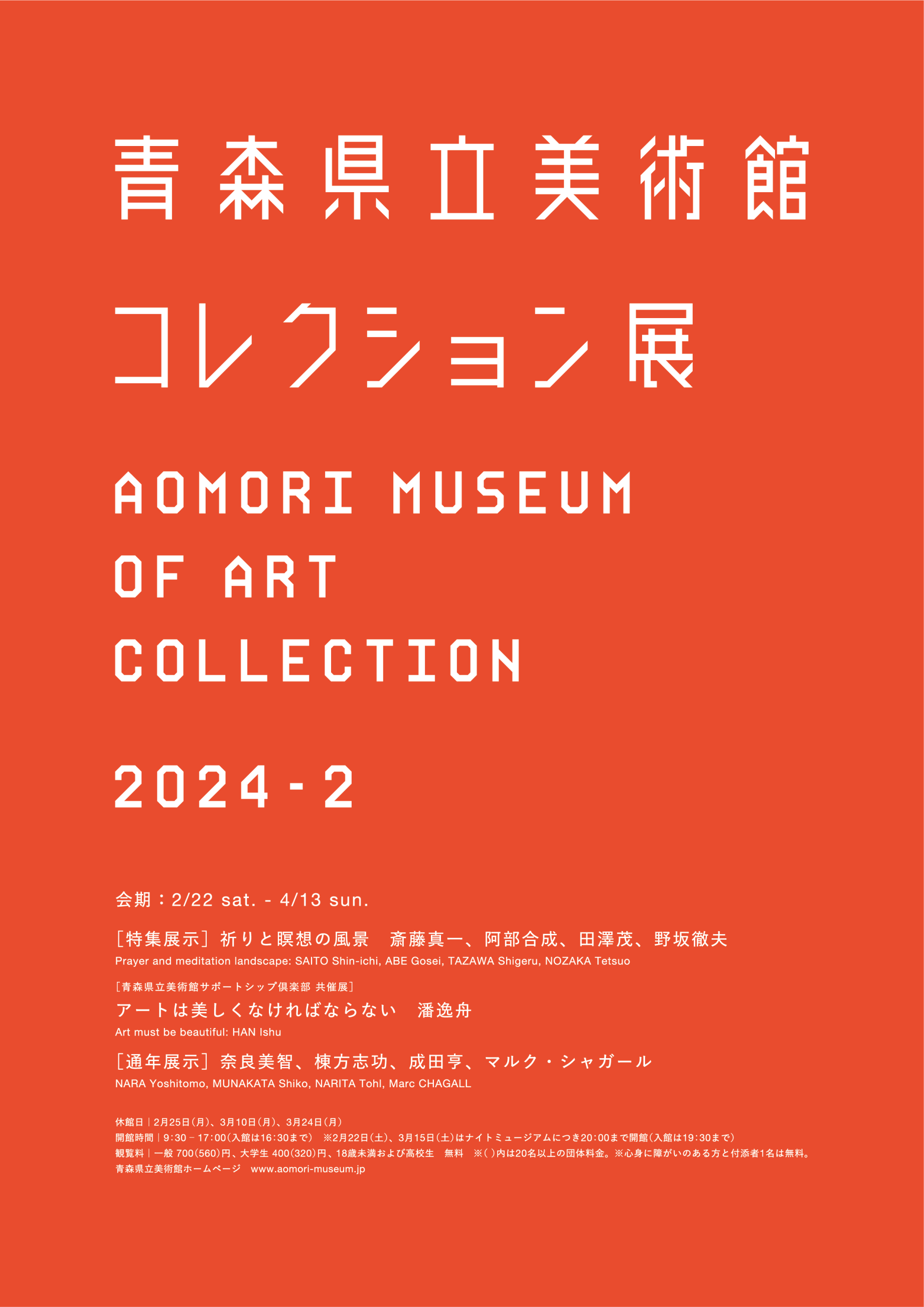

コレクション展2024-2

特集:祈りと瞑想の風景

斎藤真一・阿部合成・田澤茂・野坂徹夫

雪にとざされた青森の長い冬は、深く内面に沈潜し、春の訪れを待つ祈りのための時でもあります。過酷な現実への深い悲しみや怒りから、穏やかな生の希求にいたるまで、青森出身または北の文化を題材に描いた4人の画家たちによる「祈り」の表現を紹介します。

この他、棟方志功の作品や成田亨の特撮デザイン原画、通年展示として奈良美智の作品やマルク・シャガールによるバレエ「アレコ」の舞台背景画を展示します。

また、県立美術館の支援団体「青森県立美術館サポートシップ倶楽部」との共催により青森ゆかりのアーティスト・潘逸舟の個展「アートは美しくなければならない」を同時開催します。

お知らせ

棟方志功鑑賞イベントのお知らせ

コレクション展2024-2 ギャラリートークを開催します

開催概要

会場

青森県立美術館 地下1階、地下2階展示室

会期

2025年2月22日(土)~ 4月13日(日)

休館日

2025年2月25日(火)、3月10日(月)、3月24日(月)

※第2,第4月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)

チケット販売

一般 700円(560円)、大学生 400円(320円)、高校生以下無料

※( )は団体料金

※心身に障がいのある方と付添者1名は無料

展示内容

展示室N,O,棟方志功展示室|「一枚一枚違ってこそ」繰り返し摺り、そしてー

MUNAKATA's woodblock prints are beautiful because they are different one by one

「くり返し摺ること」と「一枚一枚違うこと」、棟方志功はその両方を板画の美点と考えていました。一枚の板木をくり返し摺ることで複数作品が生まれることについては、「いくつも摺れるということ、摺ることのくり返しが、美しさを増して行くというところに大きなよろこびがあります」(註1)と述べています。枚数をある程度限定し、摺り終えた板木は処分するという作り方が慣例であるのに対し、棟方の制作スタイルは、枚数に際限をもたせず、板木も全て残し、求められれば摺るという型破りなものでした。そのため、同じ板木を摺った作品でも摺年には隔たりがあるという例も多数存在します。

では、一枚一枚違うとはどういうことでしょう。棟方は、摺ったら終わりではなく、そこからさらに手を加え、一枚一枚の仕上がりに変化をつけることがあったのです。例えば一枚は墨摺りのまま、もう一枚は摺った紙の裏から筆で彩色をする、もう一枚は板木に彫りを加えてから摺る…という具合です。時には題名を変えて全く新たな作品として発表することもありました。そうすることで、複数性の良さは活きつつ、一枚一枚が肉筆画にも引けを取らない一点ものであると印象付けることができるのです。「一枚一枚違ってこそ『板画』なんだ。板画の良さはそこにあるんですよ」。(註2)版画は複数制作であるがゆえに価値が下がるとされていましたが、その既成概念を払拭し版画の地位を向上させようとした棟方の信念がみて取れます。

本章では、一枚の板木から生まれた摺り違いの作品をあえて同時に展示し、それぞれに用いた裏彩色や改刻、抜き摺り、改題といった様々な表現手法に触れながら、棟方が慣例にとらわれることなく独自のスタイルで築き上げた板画世界の一端をご紹介します。それらを見比べ作品や板木の変遷、変更点を探るという鑑賞体験を通して、棟方の考える、くり返し摺りつつも一枚一枚違うからこその良さを感じていただければ幸いです。

註1 棟方志功『板画の話』(1954年、宝文館)

註2 石井頼子「還暦の棟方志功」『わだばゴッホになる 世界の棟方志功』(2016年、あべのハルカス美術館)

【展示室PQ,M,L,J|特集展示】祈りと瞑想の風景

Prayer and meditation landscape

展示室P|哀歌:斎藤真一

Lament : SAITO Shin-ichi

岡山県出身の斎藤真一はパリ留学の際に知遇をえた藤田嗣治 のすすめで東北・北陸を旅し、そこで盲目の旅芸人である瞽女のテーマと巡りあいました。越後瞽女を描いた作品が有名ですが、青森県の津軽じょんから節や十三の砂山唄といった民謡をテーマとし、旅芸人の苛酷な生と死を描いた一連の作品もまた、日本の風土に根ざした深い情念を感じさせる表現として多くの人に感銘を与えました。

斎藤は、「私にとって津軽じょんからは燃えつきた恋路のさい果である。その火明りの向こう側に青い死がまっている。」(『津軽じょんから 瞽女日記』)と書いています。風が吹きすさぶ野原で、やせこけた女たちが、祈るように両手を組み、歌い、女たちの魂が三味線をだきしめて宙を舞う情景を描いた『風・津軽じょんから』は、西洋の三翼の祭壇画の形で制作されています。嘆く女たちの姿に、キリストの亡骸を抱いて嘆く聖母や、宙にあって受難を嘆く天使などの形を借用するなど、古典的なキリスト教美術の形式を用いることによって、斎藤は瞽女の悲惨な現実を背景にした日本の土俗的な旅芸人の哀歌を、人間の運命への静かな悲しみに満たされた透明な祈りの音楽として昇華しています。

斎藤真一

十三の砂山唄 1974

油彩・キャンバス 45.0×53.0

展示室Q|声なき人々のために:阿部合成

For people without voices : ABE Gosei

阿部合成(1910-1972)は青森市浪岡生まれの画家です。画壇から背をむけ、独自の芸術を追究したその苦悩に満ちた生涯は、針生一郎の評伝のタイトル「修羅の画家」とともによく知られています。

また、阿部は青森中学で作家太宰治の同級生であり、上京して再会して以降、生涯を通じての親友であり、1965年には太宰の故郷、金木町(現五所川原市)芦野公園の太宰治碑をデザインしました。

阿部は1943年、招集され満州に出征、敗戦後1947年まで約1年半の間シベリアに抑留されていました。過酷な収容所での生活は画家の心に大きな傷跡を残し、『酔いどれ』など帰還後の作品は、戦後の混乱した生活や心情がうかがえます。

その後1959年から1961年、1963年から64年と2回にわたるメキシコ滞在以降、阿部は現地の民俗や宗教などに取材した作品を描くようになります。晩年の阿部の作品には「シベリア抑留者の原風景」とも評される骸骨が頻繁に描かれるようになりますが、抑留体験だけではなく、メキシコのカタコンベ(地下墓地)で目にしたミイラやどくろが、キリスト教的なモチーフと組み合わされた独自の境地へと至ります。理不尽に苦しみ歴史の中に埋もれていった数多くの声なき死者達への鎮魂の祈りを思わせる『マリヤ・声なき人々の群れ』などの作品には、親友であった太宰治の文学とも共通する、人間の深淵を見つめるような絶望、苦悩する他者によせる共感に満ちた眼差しと、深い祈りの心がうかがえます。

阿部合成

マリヤ・声なき人々の群れA 1966

油彩・板 92.2×56.1

展示室M|菩薩のいる風景:田澤茂

Landscape with Bodhisattiva : TAZAWA Shigeru

田舎館村に生まれた田澤茂は、仏教、神話、民話、妖怪や鬼などの日本的な題材や、化粧地蔵など、故郷の津軽の風土に根ざした土着性を感じさせるような作品を数多く描いています。その作風は、アンフォルメル運動の隆盛期に試みられたパラフィンを用いた抽象的な手法から、戦後関わりつづけた子供のための絵画教室や漫画・イラストなどとも関連づけられる童画的な手法、古美術の引用など、多様で自在な展開をみせていますが、とくに後年は児童画の素朴さにひかれつつ、日本人の心性に根差した表現を追い求め、鬼や故郷の化粧地蔵、菩薩などを描きました。死んだ子供の回向のために作られたという大小約2000体の地蔵が祀られる五所川原市金木の川倉地蔵尊に触発され、地蔵を描くようになったという田澤は、「地蔵とは閻魔の使で鬼の化身なり、この世の不幸な子護る菩薩なり」と言われていると書いています。

今回展示する中でも特徴的な作品、『地の声(野の地蔵)』では、岩木山をバックに、故郷の風景の中、大地にしっかりと足をつけて生きる人々の真摯な祈りがユーモラスな群像表現のなかに息づいています。

田澤茂

地の声(野の地蔵) 1996

油彩・キャンバス 97.0×194.0

展示室,L,J|冬の時間:野坂徹夫

Winter Time :NOZAKA Tetsuo

真白な雪におおわれた北国の風景。雪のなかにすべての音が吸収されてしまうような冬の時間は、静かに心のなかをみつめる瞑想の時でもあります。

1949年生まれの野坂徹夫は繊細な水彩画の作家として知られています。精妙なグラデーションに彩られた静謐な色彩と、切り詰められた簡素な形態による表現は、一旦色をつけたあと、マスキングテープで残す部分を覆い、水を含んだ刷毛でぬぐう作業を繰り返して複雑な色彩の移ろいを作り出すという独自の水彩画の技法によってつくられています。

野坂ははじめ水彩画による抽象的な表現の作品を制作していましたが、浅虫海岸に流れついた流木をもちい、素材の魅力や肌理を活かして作られた木彫の制作を契機に、風景や人物を主題にしながら、簡潔な形態と変化に富んだ色彩による水彩画へと移行していきました。

展示作品の『歩くひと』は木彫の作品が先につくられ、そのフォルムをもとに水彩が描かれました。内に暖かさを秘めた深く精妙な水彩にいろどられ、目のついた頭と、ふくよかな脚をそなえた人物が、やわらかく湾曲する地面の上をゆったりと静かに進んでいく様子は、着実な人生の歩みを象徴しているかのように、穏やかな瞑想へとみるものをいざないます。

野坂徹夫

歩くひと 1994年

水彩・アルシュ紙

22.2×30.6cm

展示室I|アートは美しくなければならない 潘逸舟

Art must be beautiful: HAN Ishu

展示の詳細はこちら

展示室H|チョウコクとカイジュウ 成田亨 Arts of overcoming & taming: NARITA Tohl

‘真の芸術って何だろう?おそらく無償の行為だろう?私は、そう思っています。映画をつくったり、デザイナーと云われる人種は、芸術家ではなくなりそうです。(中略)私はデザイナーです。これは彫刻家のアルバイトと、割り切れるものでもありません。新しい形を創ろうとしている自分は何だろう?(中略)私は彫刻家なのだろうか?或いはデザイナーなのだろうか?その両方だろうか?そのどちらでもないのだろうか?’ (*1)

デザイナーか彫刻家か。はたまたどちらでもない何かなのか。数多の疑問符、割り切れないものを抱えて悩みながら制作に打ち込んだ成田の作品群は、それゆえに見る者の心を打たずにはいられない。視覚と触覚の重なりあいの連続の間に浮かびあがるものが芸術の形式だとすれば、それらがズレ出すことはある意味で時代の必然といえる。後年、自らがデザインしたウルトラマンや怪獣が消費の対象という「商品」になってしまったことで精神的に疲弊し、晩年には「僕の描きたい絵のテーマは〈絶望〉です」(*2)とまで述べるようになっていた成田。しかし同時に生涯を通じて自らの制作を諦めることのなかった成田の姿には、ズレ出していくことの中に自らの仕事が芸術として活きる形式を求めていたようにも見える。すなわち既存ジャンルの懐柔と超克。

本コーナーでは成田によるウルトラの宇宙人や怪獣デザインの中から、彫刻のもつモダンな直線や曲線が流用され、既存の怪獣デザインを別のそれへと転用されるものを中心に紹介する。ジャコメッティにおける量感のそぎ落としやブランクーシにおける抽象的なラインを追求してきたところがある成田においては、彫刻と怪獣との相互作用の間で両者を懐柔することでもって既存の芸術ジャンルを超克するような作品があったのではないだろうか。それはカオスの一途をたどる戦後日本社会の中でどのように生きるべきかを考えるための、ある種の指針であるようにも思われる。

*1 成田亨「彫刻と怪獣との間」『成田亨 彫刻・映画美術個展』リーフレット、1968年

*2 成田亨『特撮と怪獣』フィルムアート社、1995年、p.256

展示室F,G|奈良美智 NARA Yoshitomo

国内外で活躍する青森県出身の美術作家・奈良美智は、孤独に佇む鋭い眼差しの子どもの絵画やどこか哀しげな犬の立体作品で、国や世代を超えて多くの人々の心を捉えてきました。青森県立美術館では、開館前の1998年から奈良の作品を収集し始め、現在、その数は170点を超えます。

今春からは、絵画やドローイング、陶器など、作家からの寄託作品24点があらたに加わりました。これらはすべて2023年秋から24年冬にかけて当館で開催された作家の個展「奈良美智: The Beginning Place ここから」の出品作です。同展で初公開されためずらしい初期のドローイング《天使の家》(1987)から、近年の展開を知ることができる絵画作品《Invisible Vision》(2019)や大規模な立体作品《Ennui Head》(2022)まで、当館コレクションとあわせて、30年以上にわたる奈良美智の豊かな創造の歩みを展観します。

通年展示 アレコホール| マルク・シャガールによるバレエ「アレコ」の舞台背景画

青森県立美術館の中心には、縦・横21m、高さ19m、四層吹き抜けの大空間が設けられています。アレコホールと呼ばれるこの大きなホールには、20世紀を代表する画家、マルク・シャガール(1887-1985) によるバレエ「アレコ」の背景画が展示されています。

青森県は1994年に、全4点から成るバレエ「アレコ」の舞台背景画中、第1幕、第2幕、第4幕を収集しました。残る第3幕の背景画は、アメリカのフィラデルフィア美術館に収蔵されていますが、現在同館から借用し、4点すべてを青森県立美術館でご覧いただくことができます。

これらの背景画は、帝政ロシア( 現ベラルーシ) のユダヤ人の家庭に生まれたシャガールが、第二次世界大戦中、ナチス・ドイツの迫害から逃れるため亡命していたアメリカで、「バレエ・シアター(現アメリカン・バレエ・シアター)」からの依頼で制作したものです。

大画面の中に「色彩の魔術師」と呼ばれるシャガールの本領が遺憾無く発揮された舞台美術の傑作です。

★フィラデルフィア美術館所蔵の第3幕は、長期の借用となるため、函館税関からアレコホールを保税展示場とする許可をいただいて展示しています。 アレコホールへのご入場には、コレクション展もしくは企画展の入場チケットが必要です。