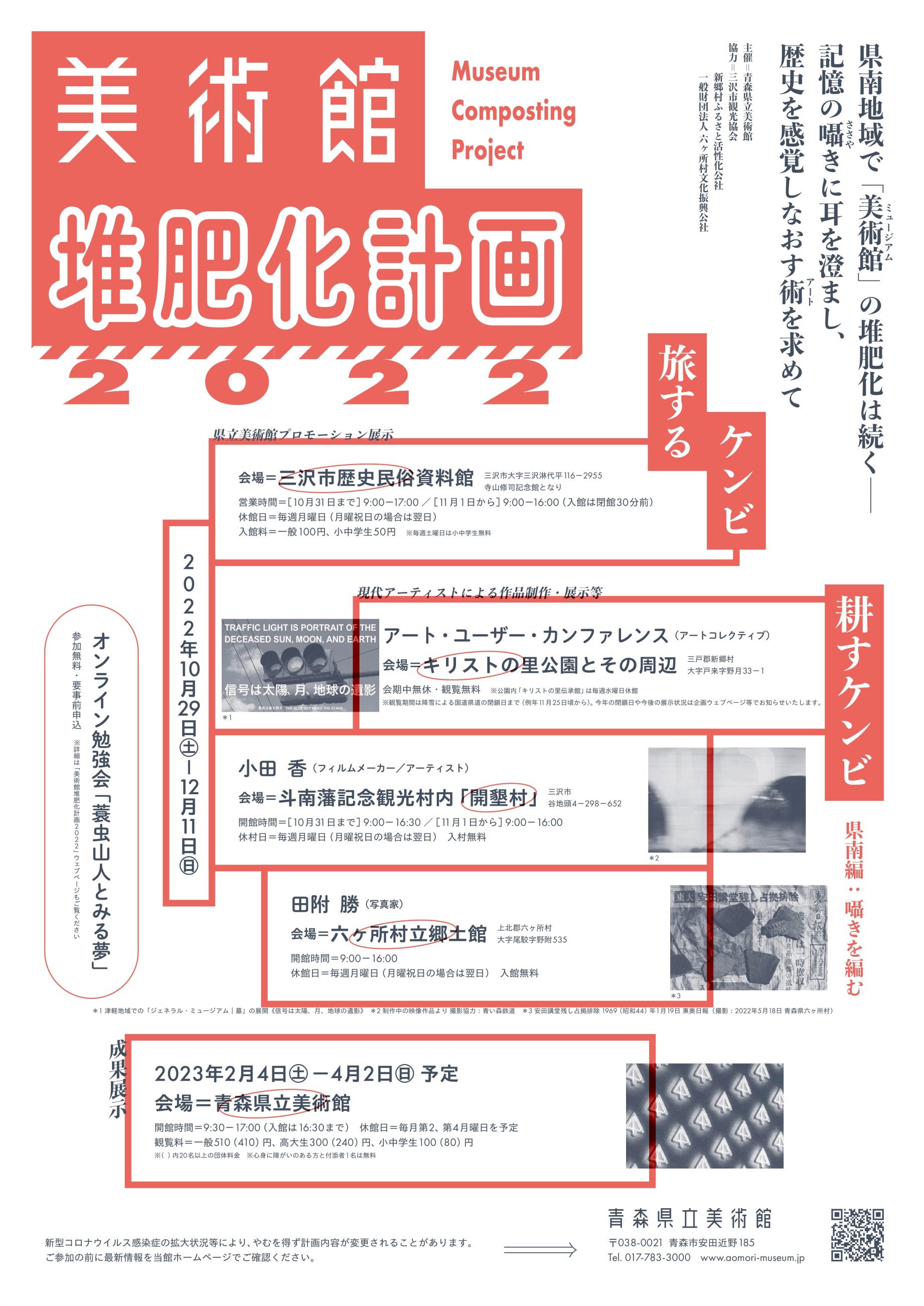

美術館堆肥化計画2022

Museum Composting Project 2022

県南地域で「美術館(ミュージアム)」の堆肥化は続く― 記憶の囁きに耳を澄まし、歴史を感覚しなおす術(アート)を求めて

美術館堆肥化計画とは

本事業は青森県立美術館が地域にとび出し、地域との協働を通じて、ミュージアムの社会交流施設としての可能性をひらくアートプロジェクトです。そんなミュージアムの働きを、土壌環境を整え作物の成長を支える「堆肥」になぞらえ、プロジェクト名を「美術館堆肥化計画」としました。本計画は地域ゆかりの施設や団体のご協力のもと、県立美術館の建築やデザインを紹介するPR展示「旅するケンビ」と、現代アート作品の展示等を行う「耕すケンビ」を二本立てで行い、年度最後に県立美術館で「成果展示」を実施するというプロセスのもと構成されます。

2022年は県南地域で「歴史の堆肥化」を展開

2022年は第二弾として県南(三八上北)地域に出張し、地域の「縄文」「記憶」「歴史」を取り上げます。地域に伝わる声なき声、歴史未満の記憶の囁きに耳を澄まし、様々なアートを介して歴史を編みなおすこと。それはミュージアムに地域の歴史を感覚しなおすための多声的な場を接ぎ木することでもあります。本計画を介して県立美術館は、そこに集う人びとが互いの存在を分解・成長させあい、生活も芸術も、それらを包み込む自然も、一切を混ぜこぜにする経験の枠組みとなることでしょう。「歴史の堆肥化」を基点に、地域と生き生きと関係するための術を生産・発信しようとする「美術館堆肥化計画2022」にご期待ください。

お知らせ

美術館堆肥化計画2022「成果展示」開催のお知らせ

オンライン勉強会「蓑虫山人とみる夢」vol4開催のお知らせ

オンライン勉強会「蓑虫山人とみる夢」vol3開催のお知らせ

開催概要

旅するケンビ〈県立美術館プロモーション展示〉

2022年10月29日(土)-12月11日(日)

[会 場]三沢市歴史民俗資料館

[開館時間]【10/31まで】9:00-17:00 【11/1から】9:00-16:00(入館は閉館30分前)

[休 館 日]毎週月曜日(月曜祝日の場合は翌日)

[入 館 料]一般100円、小中学生50円 ※毎週土曜日は小中学生無料

耕すケンビ 県南編:囁きを編む〈現代アーティストらによる作品展示等〉

2022年10月29日(土)-12月11日(日)

参加作家(1) アート・ユーザー・カンファレンス(アートコレクティブ)

[会 場]キリストの里公園とその周辺(新郷村) 会期中無休・観覧無料

※公園内「キリストの里伝承館」は毎週水曜休館

※積雪状況によっては12月11日以降もご覧いただけます。事前に天候情報を確認のうえ各自の判断にて、ご来場いただけますようお願いいたします。

参加作家(2) 小田 香(フィルムメーカー/アーティスト)

[会 場]斗南藩記念観光村内「開墾村」(三沢市)

[開村時間]【10/31まで】9:00-16:30 【11/1から】9:00-16:00

[休 村 日]毎週月曜日(月曜祝日の場合は翌日) 入村無料

参加作家(3) 田附 勝(写真家)

[会 場]六ヶ所村立郷土館

[開館時間]9:00-16:00

[休 館 日]毎週月曜日(月曜祝日の場合は翌日) 入館無料

オンライン勉強会「蓑虫山人とみる夢」

参加無料・要事前申込

※内容については下部「展示内容」を、各回講師の詳細や申込方法については下部「関連企画」をご参照ください

成果展示

2023年2月4日(土)-4月16日(日) ※当初予定していた「4月2日(日)」から変更となりました。

[会 場]青森県立美術館展示室O,P,Q,M,L,J

[開館時間]9:30-17:00(入館は16:30まで)

[休 館 日]毎月第2、第4月曜日

[観 覧 料]一般510(410)円、高大生300(240)円、小中学生100(80)円

※( )内20名以上の団体料金 ※心身に障がいのある方と付添者1名は無料。

主 催:青森県立美術館

協 力:三沢市観光協会、新郷村ふるさと活性化公社、一般財団法人 六ヶ所村文化振興公社

お問合せ:青森県立美術館

〒038-0021 青森市安田近野185

TEL 017-783-3000 FAX 017-783-5244

MAIL bijutsukan@pref.aomori.aomori.lg.jp

各会場アクセス情報

県南地域について

「三沢市」は寺山修司ゆかりの地、長芋やニンニク生産地としても知られ、県の黎明期を支えた重要人物である広沢安任が日本初の民間洋式牧場をひらいた地でもあります。1889年、倉内村・平沼村・鷹架村・尾駮村・出戸村・泊村が合併してできた「六ヶ所村」は縄文時代から生活が営まれ、漁業や酪農が盛んであり、現在は国や電力会社によるエネルギー開発関連の諸施設も多く抱える土地です。1955年、戸来村と西越が合併してできた「新郷村」は林業や酪農を主な産業とし、1930年代に「降って湧いた」キリストの墓やピラミッド伝承を今に伝える興味い土地です。いずれも縄文時代以来の生活を積み上げながら時代の中で新しい価値観を取り入れ、変化してきた土地です。

三沢市歴史民俗資料館

三沢市三沢淋代平116-2955 寺山修司記念館となり

Tel. 0176-59-3670

- MISAWAぐるっとバス 青い森鉄道「三沢駅」東口バス停から三沢航空科学館・寺山修司記念館・斗南藩記念観光村方面行き「寺山修司記念館」下車

※無料巡回 ※※土日祝日のみ運行

- 三沢空港から車で約10分/青い森鉄道三沢駅から車で約20分

斗南藩記念観光村

三沢市谷地頭4-298-652

Tel. 0176-59-3009 (先人記念館)

- MISAWAぐるっとバス 青い森鉄道「三沢駅」東口バス停から

三沢航空科学館・寺山修司記念館・斗南藩記念観光村方面行き「斗南藩記念観光村(くれ馬ぱーく前)」下車 ※無料巡回 ※※土日祝日のみ運行

- 三沢空港から車で約20分/青い森鉄道三沢駅から車で約30分

六ヶ所村立郷土館

上北郡六ヶ所村尾駮字野附535

Tel. 0175-72-2306

- 下北交通バス JR大湊線/青い森鉄道「野辺地駅」バス停から六ヶ所線・泊車庫前行き「郷土館前」下車(所用時間約45分)

※一日の便は1~2往復程度です。レンタカー等利用しての来館をおすすめします。

- JR大湊線「吹越駅」から車で約15分

キリストの里公園

三戸郡新郷村戸来字野月33-1

Tel. 0178-78-3741(キリストの里伝承館)

- JR八戸駅から車で約60分

展示内容

旅するケンビ

三沢市歴史民俗資料館に出張し、県立美術館(ケンビ)の建築の一部であるネオンサインや制服、コレクション作品に関する映像や写真を紹介するとともに、それらと会場既存の要素を混ぜ合わせ、広くプロモーションする展示を展開します。

中泊町博物館での「旅するケンビ」の様子(2021)

耕すケンビ 県南編:囁きを編む

参加作家3組が「歴史」「記憶」「縄文」を手がかりに作品の制作・展示を行うとともに幕末明治の「観光家」蓑虫山人(1836-1900)が、県内三沢ゆかりの要人・広沢安任らと構想したとされる幻のミュージアム「陸奥庵」をヒントに、外部講師らとともにこれからの時代の「ミュージアム」を考えるオンライン勉強会「蓑虫山人とみる夢」を開催します。地域に「囁き」のごとく伝わる歴史未満の様々な記憶を「編む」ことをヒントに、流動化と混迷の一途をたどる今日の世界を力強く生きなおす場を地域に投企することを試みます。

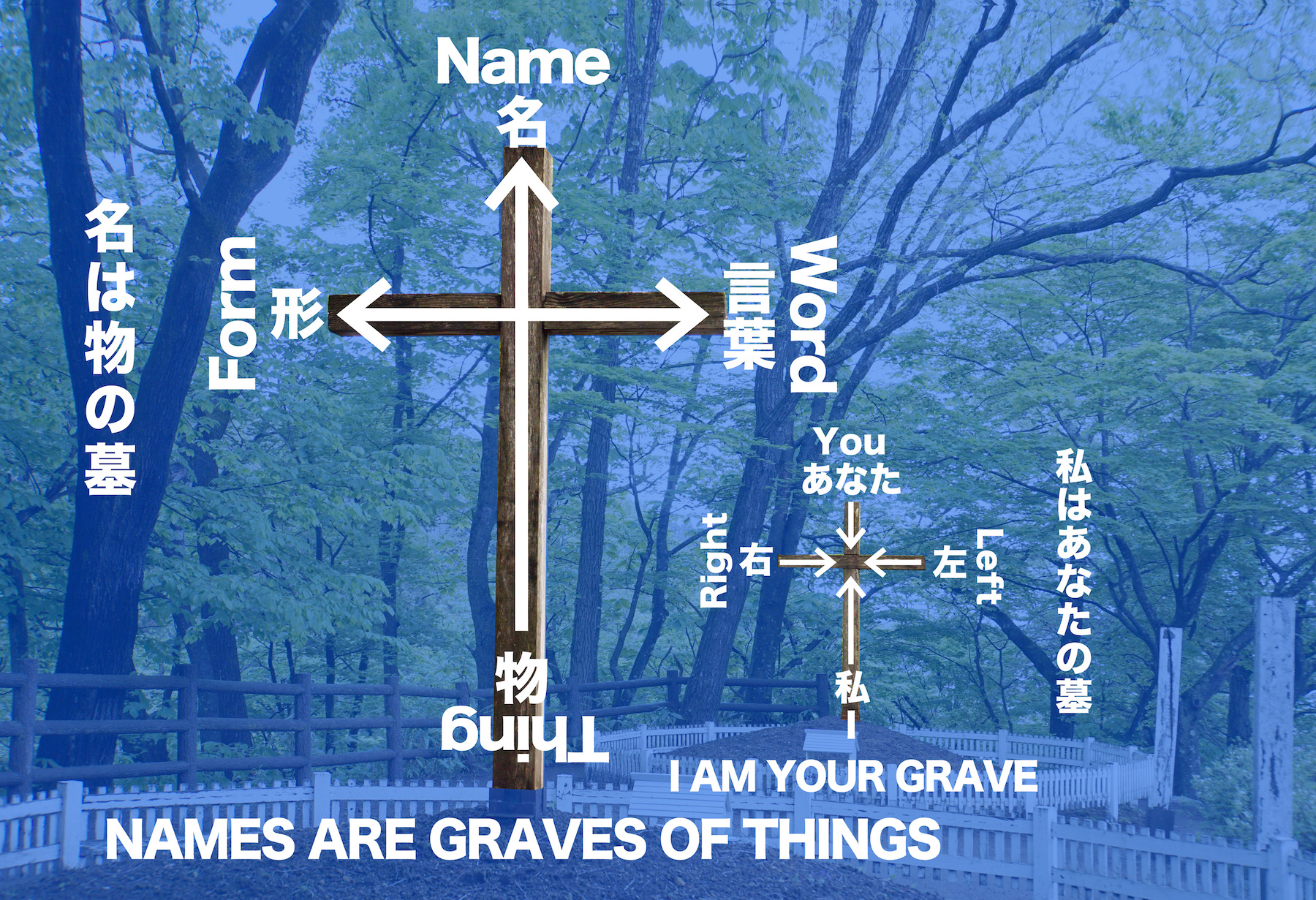

参加作家(1) アート・ユーザー・カンファレンス

世界全体をミュージアムとして捉えるプロジェクト「ジェネラル・ミュージアム」の一環として「ジェネラル・ミュージアム|墓」を展開します。今回は新郷村の「キリストの墓」伝承を手がかりとし、美術館での「作品」や観光地での「遺跡」とは異なる(通ずる)あり方としての「墓」を再考し、そこから県南地域の風景を「発掘」するようなリサーチを展開します。リサーチはウェブ上で公開するほか、「キリストの里公園」周辺野外での作品展示などの形で現実空間を侵食します。https://generalmuseum.wixsite.com/abcd

※展示の一部は来年以降も続く可能性があります。今後の展示状況は本ウェブページ等で随時お知らせします。

An Art User Conference=2014年設立。創作や研究、キュレーションやマネージメント、鑑賞といったアートを巡る様々な関係者、そしてユーザーの声によって運営されるアートコレクティブ。作者や鑑賞者、批評家、キュレーターなどと異なる「user(使い手)」という立場から、既存の芸術概念の問い直しに基づくネオ・コンセプチュアルな作品やアートプロジェクトを展開。主なプロジェクトや展覧会として、アースワークの先駆者である故R.スミッソンを「作者」として「架空に使用」し、作品を展開した「宮城でのアース・プロジェクト-Robert Smithson without Robert Smithson」(風の沢ミュージアム,宮城,2015)。過去と未来の事物を芸術資源として同等に使用する「未来芸術家列伝」。東京都八王子の住宅街に面した森で新たな公共圏=ミュージアムを構想、実践するべく同時開催されたジェネラル・ミュージアムによるコレクション展「コラージュ、カムフラージュ」+企画展「dis/cover」(2022)等。

キリストと弟イスキリの並ぶ墓(新郷村)の写真に重ねた「ジェネラル・ミュージアム|墓」のプラン

参加作家(2) 小田香

県内における「斗南藩」に関連したリサーチを行い、移動や旅をヒントに映像などの作品制作を行います。斗南藩は戊辰戦争に敗れた会津藩松平家が1869年に陸奥国北郡・三戸郡・二戸郡内に成立させた藩です。戦乱の中で移動を余儀なくされながらも過酷な開墾に一心に取り組んだ藩士たちの存在は、のちの青森県を支える重要な礎となりました。今回小田は、斗南藩の人々の生きた軌跡と交わるようにして、現在の県南地域を走る鉄道の車窓風景をもとに映像作品を制作しました。そうした映像作品は、地域に伝わる歴史と記憶の間で、自らが生きるべき場所を求めて旅をする現在の私たちの姿を映し出してくれることでしょう。

おだ・かおり=イメージと音を介して「人の記憶のありか」「人間とは何か」を探求するフィルムメーカー/アーティスト。1987年大阪府生まれ。米国ホリンズ大学教養学部映画コース修了。2016年映画監督タル・ベーラ指揮によるfilm.factory修了(第1期生)。2015年ボスニアの炭鉱を主題とした映画『鉱ARAGANE』(2015)で山形国際ドキュメンタリー映画祭・アジア千波万波部門特別賞受賞。2019年ユカタン半島の洞窟泉を撮影した映画『セノーテ』で2020年大島渚賞受賞、芸術選奨新人賞受賞。映画制作と並行して、カメラを向けた土地や人とのつながりを保つための絵画をはじめとした作品制作を行う。主な展覧会に「特集 小田香 光をうつして-映画と絵画」(まなびあテラス、フォーラム東根 山形 2021)、「第14回恵比寿映像祭:スペクタクル後 AFTER THE SPECTACLE」(東京都写真美術館 2022)等。https://www.fieldrain.net/

制作中の映像作品より 撮影協力:青い森鉄道

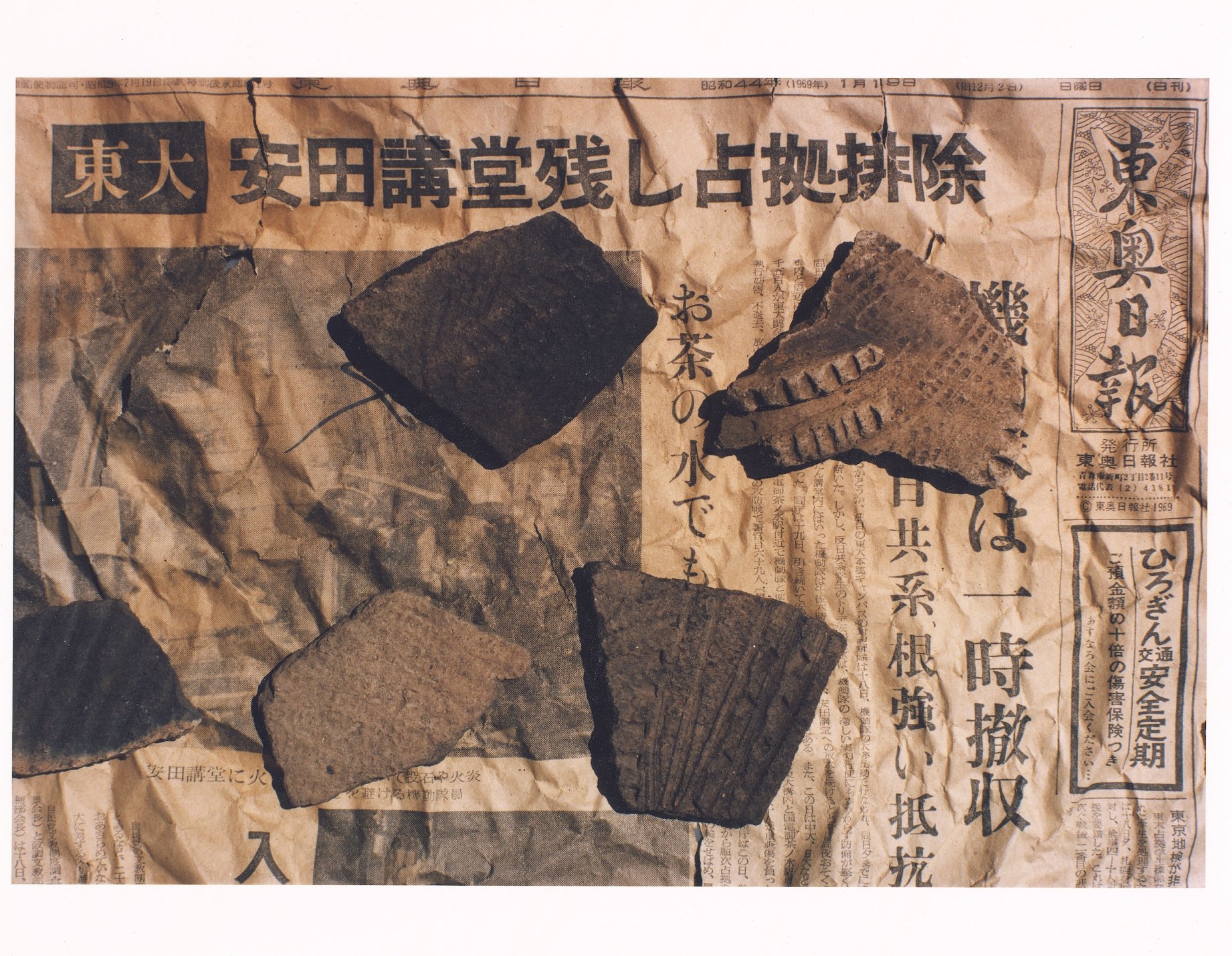

参加作家(3) 田附勝

六ヶ所村に通いながら村立郷土館の地下倉庫に保管される縄文土器片を撮影し、写真シリーズ《KAKERA》(2012- )の新作を制作、現在の村の風景を収めた写真とともに村立郷土館で展示します。各地の博物館収蔵庫にある縄文土器片を、梱包材として使われていた発掘当時の新聞紙とともに撮影する《KAKERA》のシリーズは、私たちの足元の歴史とは直線的・単一的なものでなく複数性をともない顕れることを教えてくれるかのようです。歴史とは与えられるものでなく、私たち一人ひとりが過去との対話の中から見出すべきものであり、そこで《KAKERA》とは人が自分なりの未来を現像するための資本に他なりません。村の現実を元手に、地域史に根ざした新たな資本空間をまなざそうとする作家の試みにご期待ください。

たつき•まさる=1974年富山県生まれ。1998年から2006年にかけてデコトラとそのドライバーを撮影し『DECOTORA』(2007,リトルモア)を発表。2006年頃から東北に通い、土地や人と交流しながら『東北』を発表(2011,リトルモア)。本作で2012年、第37回木村伊兵衛写真賞受賞。その後も東北に通い続け、釜石での震災後初の鹿猟を捉えた『その血はまだ赤いのか』(2011, SLANT)、鹿猟師たちの最後の猟の日々とその名残を追った『おわり。』(2014, SUPER BOOKS)、八戸の漁師や浜の暮らしに迫った『魚人』(2015, T&M Projects)等を発表。2012年から撮りためた《KAKERA》をもとに『KAKERA』(2020, T&M Projects)を発表。見えるもの見えないものの「あいだ」を問うように現在まで撮影を続けている。

安田講堂残し占拠排除 1969(昭和44)年1月19日 東奥日報(撮影:2022年5月18日 青森県六ケ所村)

オンライン勉強会「蓑虫山人とみる夢」

生涯のほとんどを旅に生き、権威に囚われず生き生きと血の通った作品や絵日記を描き、県内亀ヶ岡遺跡出土の縄文土偶をいち早く東京に広めた蓑虫山人。本勉強会ではそんな蓑虫山人が県内で夢見たミュージアム「陸奥庵」の検証を軸に、これからの地域とミュージアムの関係を皆で考えます。ぜひご参加ください!

※各回講師や申込方法等、詳細は下部「関連企画」をご参照ください。

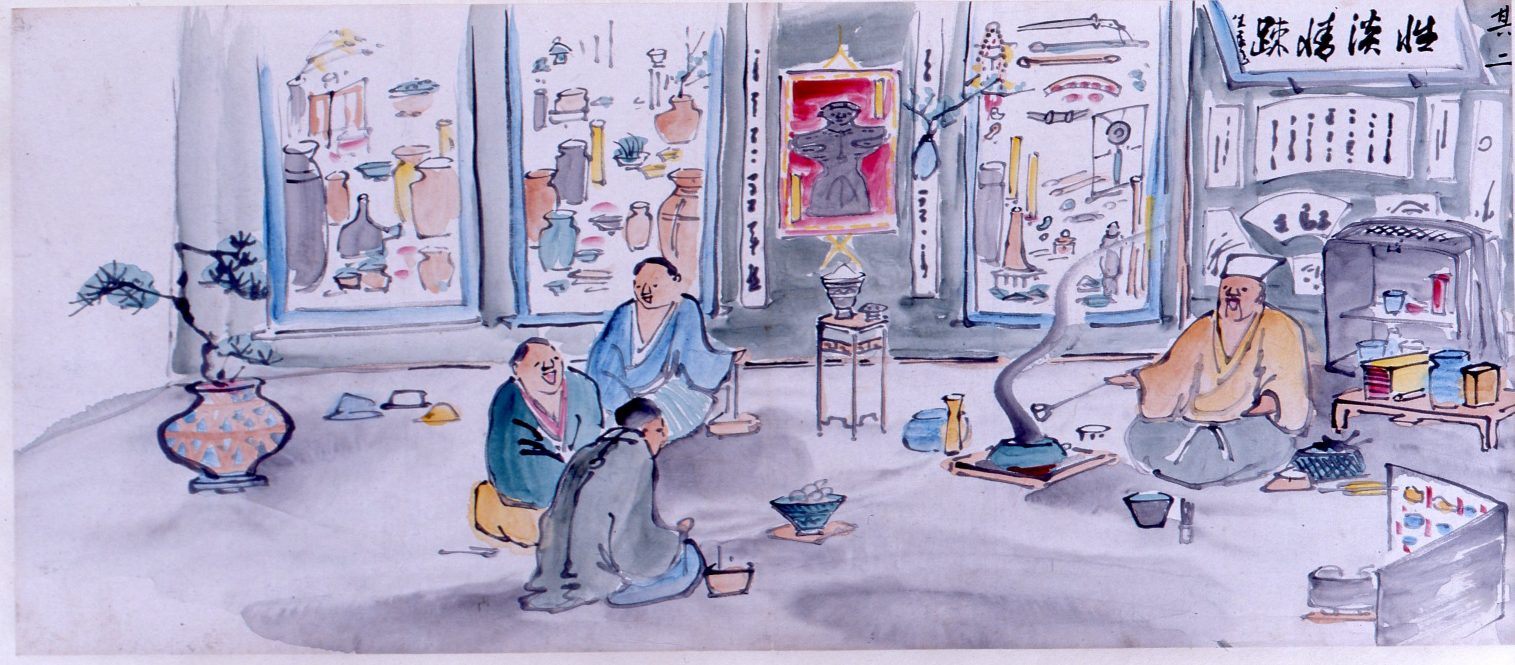

蓑虫山人と陸奥庵について

蓑虫山人は岐阜県出身。本名を土岐源吾。絵師、考古学者、造園家など職業多数。幕末から明治時代半ばにかけて、九州地方から北東北に至るまでを行脚し、生涯のほとんどを放浪者として過ごす。北東北は青森での滞在は10年近くに及び、1886年頃の滞在中、旧斗南藩士にして三沢の名士・広沢安任に語り聞かせたとされるのが「陸奥庵」構想です。蓑虫山人は全国を66に分け、各地の土器土偶をはじめとする考古遺物や珍品名品を陳列する66の場-「六十六庵」(*そのうちの一つが「陸奥庵」)をつくる構想を温めていました。構想がどこまで実現したかは詳らかではないが、両者の熱意は安任による書画《陸奥庵》や、互いの手元に残る《土偶図》などからうかがい知ることができます。

※斗南藩記念観光村内「三沢市先人記念館」では蓑虫山人《土偶図》の展示が秋の会期中展示されています。こちらもお見逃しなく!

蓑虫山人『蓑虫山人写画』明治13~17年頃 画帖 所蔵:工藤禮子

成果展示

コレクション展「2022-4」内特別展示として開催。「旅するケンビ」で展示した各地域ゆかりの生活資料をコレクション作品とのコラボレーションで紹介するほか、「耕すケンビ 県南編:囁きを編む」で参加アーティストらが制作した作品、オンライン勉強会「蓑虫山人とみる夢」に連動し県内に残る蓑虫山人作品などを組み合せて展示します。様々な分野の作品資料が混在してできて本成果展示は、従来の美術館が作品を歴史化するべく、作品から切り捨ててきた曖昧性や親密さといった要素を拾い集め、あえてそれらを軸とし構成されることに特徴があります。そうして既存の芸術や美術館のあり方を足がかりとして、人が生きることを足元から更新させるような「術(アート)」が生まれる場所を展開できるかを問うものです。総じて本成果展示は、地域の過去を肥やしに未来を耕す動力としての役割を美術館に実装する、いうなれば追肥の機会となることでしょう。

参考)「美術館堆肥化計画2021成果展示」の様子(2022)