青森県立美術館コレクション展2021-3:縄文と現代

青森県立美術館は縄文時代の巨大集落、三内丸山遺跡に隣接して建設されており、美術館のミッションには、三内丸山遺跡に埋蔵された縄文のエネルギーを芸術創造の源泉とし、青森県の芸術風土を世界に向けて発信するということがうたわれています。

今回のコレクション展では、現在休館中の青森県立郷土館所蔵の縄文資料と共に、縄文と関りが深い青森県の芸術家たちの作品を中心に展示します。中でも、棟方志功は、友人の医師、大高興氏の縄文遺物のコレクションをたびたび見せてもらって深く感銘をうけ、そのコレクション収蔵庫を「風韻堂」と名付けました。本特集では、現在、寄贈されて県立郷土館の所蔵となっている風韻堂コレクションの縄文の遺物を、棟方志功の作品とともに展示し、しばしば「縄文的」と評される棟方志功の芸術との関連を考えます。

また、棟方志功の友人で会った小野忠明は美術家であるとともに考古学の研究者でもあり、青森県の縄文遺跡の発掘にも携わりました。戦後青森北高等学校で教鞭をとった小野は、高校の考古学部を率いて県内の発掘調査に参加しています。小野忠明の版画作品とあわせて、考古学部での調査資料などを展示します。

このほか、小野忠明の弟で、縄文を愛し、深く影響をうけた小野忠弘の作品、横浜町に生まれ、八戸で育った美術家、豊島弘尚の縄文の影響をうけた作品や、晩年の作品を展示し、青森県の美術家たちに「縄文」があたえた影響を紹介します。

開催概要

会期

2021年10月1日~2022年1月23日

休館日

10月11日、10月25日、11月8日、12月13日、12月27日-2021年1月1日、1月11日

展示内容

展示室N、棟方志功展示室|棟方志功と縄文~風韻堂コレクション

今回の展示では、棟方志功の板画作品と縄文との関わりに焦点を当てます。

花木を模様のように表したり、人物の身体を模様で飾ったり、主役の周囲いっぱいに地模様を入れたり、模様を活かした装飾的な表現で唯一無二の板画世界を切り開いた棟方ですが、1950年頃からは縄文を思わせる模様も取り入れ始めます。1950年の《道祖土頌》や1951年の《両妃散華の柵》などがそれにあたりますが、この頃は全身が黒い人物を白い刻線で飾る表現を試みていました。これらに見られる破線や渦巻を組合わせた模様が、縄文土器や土偶の模様と非常に似ているのです。こうした人物表現が見られるのは3年間ほどで、次第に模様のない黒い胴体が主流になっていきますが、縄文を思わせる模様はその後の作品でも、髪の毛や顔などの身体の一部で、また白い刻線とは違った描き方で用い続けています。

棟方は土偶のような顔の人物を描くこともありました。1953年に出会った縄文遺物の収集家・大高興氏に縄文土器や土偶のコレクションを見せてもらうことが度々ありましたが、大高氏の自伝によると、1961年には大高氏に宛てて「先年大頂戴の偶面を(中略)生かして、大板画をつくり世界各国展に表示し様と思ふてゐます。」 (大高興『風韻堂雑録』1979年、269頁)という内容の手紙を送っています。土偶も作品に活かそうとしていたことがうかがえますが、1960年代に次々と手掛けた望郷をテーマとした作品の中にも土偶のような顔の人物が登場するものがあります。豊穣や生命の誕生を祈願するために作られたという説もある土偶は、青森に幸多かれと願う棟方の強い思いと通ずるものがあったのでしょうか。

このように、模様や顔の表情に縄文の要素を取り入れていた棟方。そのことがわかる作品を模様表現の変遷とともにご覧いただきます。また、縄文と同じく棟方が想いを馳せていた、いにしえの時代に題材をとった作品も併せて展示します。

棟方志功《賜願の柵》

1964

木版、墨・紙

121.0×94.7㎝

香炉形土器

縄文後期

五戸町上市川

15.0×6.0×10.0cm

青森県立郷土館風韻堂コレクション

展示室O,P,Q|AOMORI GOKAN Program 青木淳、鈴木理策「原っぱ」に立って

「AOMORI GOKAN」は青森県内にある5つの美術館、アートセンターが連携し、青森のアートの魅力を国内外に発信するプロジェクトです。昨年度末から始まった本プロジェクトでは今年度、共通テーマとして「建築」をかかげ、共同ないしは各館独自に様々な取り組みを行っています。そんなプロジェクトの関連として青森県立美術館では、建築家・青木淳により県立美術館設計当時に制作された模型やアニメーションといった資料、写真家・鈴木理策氏が撮影したシリーズ《青森県立美術館》を展示します。

建築展ならまだしも、実際の建物の中で、その建物の模型や活用イメージを示すアニメーションを展示することからは、ともすれば間の抜けた印象を受けるかもしれません。実際の建物の中を歩きまわってその意匠や空間としての魅力を味わうことができればそれで充分ではないか、と。しかし青木が県立美術館に託した「使われることで『行われること』が生まれてくる空間-原っぱ」という特質を考えれば、青森県立美術館の魅力とは、訪れた人々によって美術館が「使われること」、そんな営みのあらゆる部分においても見出すことができるのではないでしょうか。ならば「使うこと」の最たる手立てとしての「展示」を介して青森県立美術館に「原っぱ」を見出すことは、私たち一人ひとりが立つ、現実の空間への気づきを新たにするような行為へとつながっています。

青木の模型やアニメーション、美術館内外をめぐる撮り手自身の身体性を強く反映して撮影された鈴木の写真。それらを掘り込まれた土の空間と白い構造体の凹凸が噛みあいながら生まれる間隙の只中に展示する本セクションは、種々の要素が内部で結合すると同時にそれらが外へとひらいていくような、青森県立美術館の建築のもたらすその場所固有の体験を、鑑賞者一人ひとり「原っぱ」を体験することの導入として置き換えるものです。そうして建築に身を置く体験を私たちの生きる現実空間への意識を生き生きと拡充させることに接続することを試みるものです。

展示室M|小野忠弘 縄文とジャンク・アート

弘前市出身の小野忠弘(1913-2001)は廃品を利用したジャンク・アートの第一人者として、ヴェネツィア・ビエンナーレに出品するなど、世界的にも高く評価された前衛美術家です。福井県の三国町に居を定め、教鞭をとるかたわら、古美術や考古学にも造詣が深く、同地の文化財審議委員などもつとめました。

前衛アーティストとして、南画廊など、中央で活躍していた時代の『作品』では、画面に様々なオブジェを貼りつつ、赤や黒の絵具を大胆に用いて、迫力のある画面を作り上げています。また、「アルプとオメガ」などの作品のマティエールは、縄文土器の複雑な文様、土の質感の反映が感じられます。

友人の詩人、宗左近とともに縄文を深く愛し、そこからインスピレーションを得ていた小野は、晩年にいたるまで、廃物を貼り込んでつくられた作品を制作し続けました。貼り付けられたオブジェの中には、様々な石や、貝殻、土器片などもあり、その画面からはまるで遺跡の発掘現場の断面のように、太古からの歴史を封じ込めたような重厚な質感が感じられます。

今回展示している『うらはれ』『ポストエスニック』などの作品では、無機的な物質と抒情性を結びつけるような独自の感性のもと、金属部品から木片、貝がらや仮面など、様々なオブジェ・廃物が貼り付けられ、その混沌とした構成の上に絵具のドリッピングや樹脂で塗りこめることにより統一感をもたせ、豊かな情感と宇宙的なひろがりを感じさせる画面をつくりあげています。

小野忠弘《うらはれ》

1999

ミクストメディア・板

95×124×4.5㎝

展示室J|小野忠明 考古学とアートのあいだに

小野忠明(おの・ただあきら)は弘前出身の美術家・考古学研究者。棟方志功の親友であり、若き日の志功に、ゴッホの『ひまわり』の図版の掲載された雑誌『白樺』を見せ、志功がゴッホを敬愛するきっかけを与えた人物でもあります。小野は、戦前に当時日本の統治下にあった朝鮮半島にわたり、平壌府立博物館で高句麗古墳などの発掘に携わる傍ら、若者に版画を指導、彼らの結成した美術グループ「珠壺会」には崔榮林や朴壽根など、のちに韓国で名をなす画家たちがいました。また、展示室Mで紹介している小野忠弘は弟にあたります。

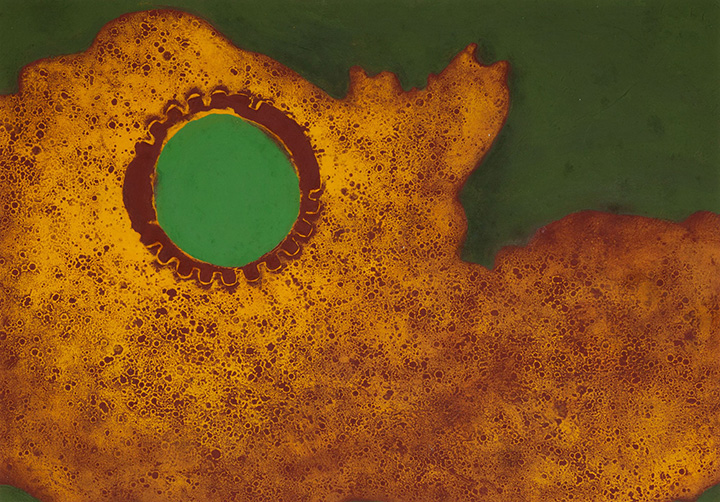

ここに展示された抽象版画は、拓本の技法によっています。板に石膏などをもりあげてつくった地の上に型でくぼみをつくり、絵の具をつけて摺り上げる独自の技法による抽象的な作品は、大地の肌触りのような重厚なマチエールをみせています。月や天体を思わせる円形のモチーフを用いた作品や、遥か上空からの鳥瞰図のようなイメージの作品には、壮大なヴィジョンが感じられます。また、頭を抱えた人物の葛藤する魂、静謐な孤独を感じさせる深海の貝殻など、具象の木版画も独自の魅力をたたえています。

小野は終戦後帰国し、現在の県立青森北高等学校や明の星高等学校に勤務し、考古学者として、青森県立美術館近辺の三内丸山遺跡や近野遺跡の発掘などにも携わっています。青森北高等学校では、同校の考古学部の生徒たちを率いて、県内各所の遺跡の発掘に携わりました。ここでは、小野の版画作品とあわせ、青森北高校の考古学部が発掘した考古遺物、小野忠明、小野忠弘兄弟の兄であり、考古資料の収集家でもあった小野忠正(1899-1998)が所蔵していた貴重な考古資料を展示し、縄文と最も深く関わった美術家でもある小野忠明の、考古学研究者と版画家の二つの側面を紹介します。

小野忠明(題不詳)

制作年不詳(戦後)

拓版・紙

39.5×55.0cm

展示室I|豊島弘尚 縄文の種子~時の彼方から

豊島弘尚は上北郡横浜町に生まれ、幼時に八戸に移住、八戸高校卒業後東京芸大で学び、50年代から前衛アーティストとして活動をはじめています。

初期から「墓獅子舞」など、生と死の交錯する神秘的なイメージを描き続きてきた豊島は、1974~5年の北欧滞在以降、くりかえしスウェーデンに赴き、北欧神話を思わせる雄大な宇宙論的イメージの作品を制作しましたが、彼の作品に、八戸の是川遺跡や、大規模集落が発掘・保存された三内丸山遺跡をはじめ、縄文文化の名残をとどめる故郷の風土の影響が見え始めるのは、1990年代後半からです。

1997年、秋田市大館市塚の下遺跡出土の、独特の吊り目が特徴的な土偶の写真を見て、アスファルトが充填された黒い大きな目に感銘をうけた豊島は、のちに新聞への寄稿で「その目は黒々として、右の目は横の地平、左目は斜めに北西を指し、明るい目尻、空走る未生のかたち、水晶光をもそこに秘めて、深く刻にしずんで逆光の暗点、じいーっとこちらを見詰めている。」と書いています。この土偶の目の紡錘形の造形は、「縄文の種子」「縄文の卵」など、これ以降の作品に「種子」や「縄文石」、「卵」といったモチーフとして登場しています。

また、晩年の作品には、墨の黒を基調とし、まるで「書」のような自在な筆致、色彩の躍動が認められるようになるとともに、自然の神秘的な力や、壮大な神話的なヴィジョンが表現されるようになっていきます。

なかでも『もんてりうすべーげん』は、ストックホルムのこの名(モンテリウスベーゲン)の街路から、北欧神話エッダを思い起こさせるような、湖を隔てた市庁舎に沈む壮大な夕陽風景を目にした時の、感動をもとに描いた作品です。巨大な赤い自画像、画面下部、市庁舎が描かれた上空を飛行する戦闘機や雷鳴が轟くような荒天を思わせる宇宙空間など、終末的な世界観に彩られた晩年の代表作です。

豊島弘尚《縄文の卵・Ⅰ》

1999

墨、岩絵具、油彩・キャンバスに銀箔、木板

144.0×207.5㎝

展示室H|成田亨 怪獣と縄文

成田亨(1929-2002)は、「ウルトラマン」、「ウルトラセブン」という初期ウルトラシリーズのヒーロー、怪獣、宇宙人、メカをデザインし、日本の戦後文化に大きな影響を与えた彫刻家兼特撮美術監督です。

成田は神戸市に生まれ、直後に青森県へ移りました。旧制青森中学(現青森高等学校)在学中に画家・阿部合成に師事。武蔵野美術学校(現武蔵野美術大学)西洋画科へと進学し、3年次に彫刻科へ転科し、彫刻家として活動を始めます。

1954年、成田は人手の足りなかった「ゴジラ」の製作に参加、そこで円谷英二と出会い、1965年、東宝撮影所で円谷英二と再会し、「怪獣のデザインはすべて自分がやる」という条件のもと「ウルトラQ」の2クールから制作に参加、以降「ウルトラマン」、「ウルトラセブン」までのシリーズに登場するヒーロー、怪獣、宇宙人、メカニック等のデザインを手がけました。

今回は、成田の怪獣や宇宙人のデザインと、風韻堂コレクションの縄文土器や土偶などを一緒に展示しています。成田が直接縄文遺物から影響を受けたということではないのですが、数千年前の人々の大胆で自由な土器の造形や文様のデザイン、人間や生物などをモチーフに自由にデフォルメされた土偶などの造形と、モダンアートの成果をはじめ、文化遺産や自然界に存在する動植物を引用して生み出された成田のデザインは、どこかで響きあうものを感じさせます。規則的でありながら自由な生命感を失っていない文様、人体や顔につけられた抽象化された装飾物など、成田の怪獣デザインと縄文は意外なほどマッチしています。人間の原初的な芸術衝動に根差しているようなこうした造形感覚の類似は、発表以来長く愛されてきた成田の怪獣デザインの普遍性の一つのあかしといえるのではないでしょうか。

通年展示 展示室F,G|奈良美智:北のまほろばを行く

国内外で活躍する青森県出身の美術作家・奈良美智は、挑むような目つきの女の子の絵や、ユーモラスでありながらどこか哀しげな犬の立体作品などで、これまで若い世代を中心に、多くの人の心をとらえてきました。

青森県立美術館では、開館前の1998年から奈良美智作品の収集を始め、現在、その数は170点を超えます。

2020年3月からは、絵画やドローイング、ブロンズなど、作家からの寄託作品24点があらたに加わりました。その多くは、北海道白老町にある集落、飛生(とびう)での滞在と同地のコミュニティとの交わりから生まれた近年の作品です。飛生に集う子どもたちの姿を、現地で見つけた木の枝から作った木炭でデッサンした「トビウ・キッズ」シリーズや、アイヌ民族の聖地・アフンルパルにインスパイアされたドローイングなど、白老という地の歴史や自然、そして人々の暮らしに触れながら制作されたものです。

また、創造の営みにおいて音楽と深い関りを持ち続けてきた奈良は、2015年から福島県の猪苗代湖畔で開催されてきた、音楽とアートのフェスティバル「オハラ☆ブレイク」に継続的に参加しています。本展では2019年、フェスティバルで行われた、野外でのライブドローイングのシリーズ「北のまほろばを行く」も展示いたします。

記憶の古層を探るように、北へと向かう奈良の旅の中から生まれた作品の数々をお楽しみください。

通年展示 アレコホール|マルク・シャガールによるバレエ「アレコ」の舞台背景画

青森県立美術館の中心には、縦・横21m、高さ19m、四層吹き抜けの大空間が設けられています。アレコホールと呼ばれるこの大きなホールには、20世紀を代表する画家、マルク・シャガール(1887-1985)によるバレエ「アレコ」の背景画が展示されています。青森県は1994年に、全4作品から成るバレエ「アレコ」の舞台背景画中、第1幕、第2幕、第4幕を収集しました。

これらの背景画は、帝政ロシア(現ベラルーシ)のユダヤ人の家庭に生まれたシャガールが、第二次世界大戦中、ナチス・ドイツの迫害から逃れるため亡命していたアメリカで「バレエ・シアター(現アメリカン・バレエ・シアター)」の依頼で制作したものです。大画面の中に「色彩の魔術師」と呼ばれるシャガールの本領が遺憾無く発揮された舞台美術の傑作です。

残る第3幕の背景画《ある夏の午後の麦畑》は、アメリカのフィラデルフィア美術館に収蔵され、長らく同館の西側エントランスに展示されていましたが、このたび同館の改修工事に伴い、4年間の長期借用が認められることになりました。青森県立美術館での「アレコ」背景画全4作品の展示は、2006年の開館記念で開催された「シャガール 『アレコ』とアメリカ亡命時代」展以来です。背景画全4作品が揃ったこの貴重な機会に、あらためてシャガールの舞台美術作品の魅力をお楽しみください。

★フィラデルフィア美術館所蔵の第3幕は、長期の借用となるため、函館税関からアレコホールを保税展示場とする許可をいただいて展示しています。

アレコホールへのご入場には、コレクション展もしくは企画展の入場チケットが必要です。