コレクション展 2021-2:ユーモアと祝祭

会期変更のお知らせ

本展覧会は、2021年9月5日まで開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための9月1日からの臨時休館に伴い、8月31日で終了いたします。

令和3年度コレクション展の第2期は、特集「ユーモアと祝祭」の他、二つの小特集を中心に構成します。

特集は「ユーモアと祝祭」。美術や文学をはじめ、芸術において、ユーモアは大きな役割を果たしています。既存の価値観をひっくりかえすための起爆剤として。体制や権力への風刺として。何よりも、凝り固まってしまった精神を解きほぐし、生命力をよみがえらせるためのおおらかな笑いとして。そしてユーモアにみちた芸術は、あたかも祝祭のように、観客の心をうきたたせ、生きる力を与えてくれます。今回の特集では、笑いを武器のひとつとしていた豊島弘尚や馬場彬など戦後の前衛作家たち、そして天衣無縫なパーソナリティから無限のエネルギーを生み出した棟方志功の芸術を紹介します。

また、昨年スタートした、青森県の5つの現代美術を扱う施設による青森5館連携。秋に八戸市新美術館の開館をひかえ、今年度は建築を共通テーマとして、それぞれの館で連携プログラムに取り組みます。今回、県立美術館は美術館の建築模型、鈴木理策による美術館の写真等を展示します。

そして、昨年から臨時休館している県立郷土館との連携展示。県立美術館の開館前は、県立郷土館が美術館の役割を担っており、多くの郷土作家のコレクションを持っています。今回はその中から、野沢如洋と松木満史の作品をピックアップ。美術館のコレクションとも組み合わせながら展示します。

紹介作家

青木淳、池田龍雄、岡本信治郎、鈴木理策、高山良策、豊島弘尚、中村宏、成田亨、野澤如洋、馬場彬、針生鎮郎、松木満史、松本英一郎、棟方志功

通年展示

奈良美智、マルク・シャガール

開催概要

会期

2021年5月15日(土)~8月31日(火)

休館日

6月14日(月)、7月12日(月)、7月26日(月)、8月23日(月)

展示内容

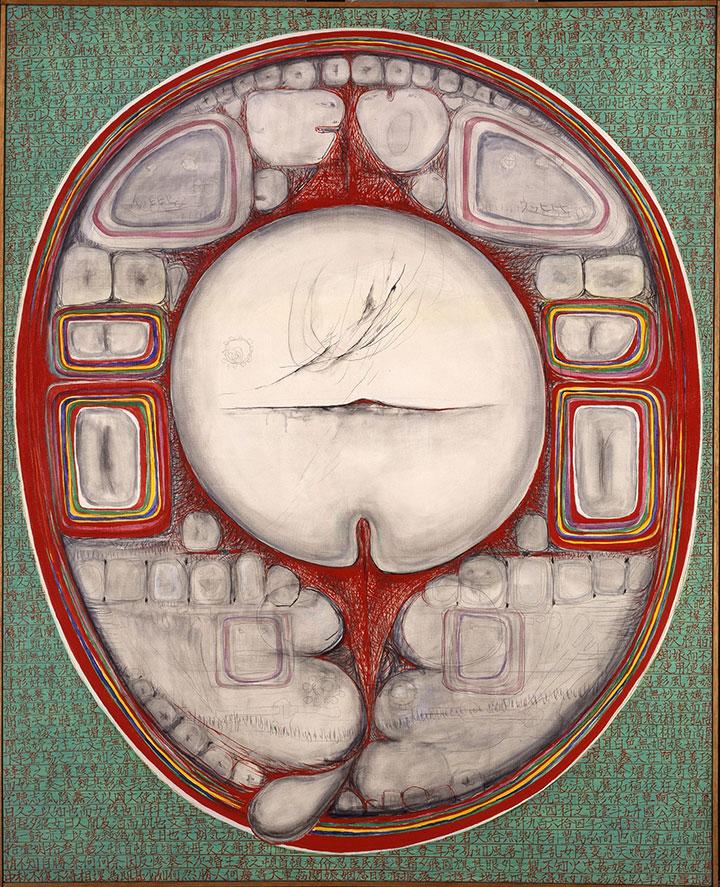

豊島弘尚《複眼を持つ頭部 64-C》

1964

キャンバス・油彩

162.0×130.3cm

棟方志功展示室|棟方志功のユーモア-動物画を中心に-

棟方志功の扱ったテーマは神仏・文学・女性像など多岐に渡りますが、鳥や魚も含む動物もその一つでした。

棟方の描く動物たちは、対象を忠実に再現するのではなく、実際とは少し違った姿をしているのが特徴です。例えば、鷹は脚が太く、鯉は緑や青やピンクなどで彩られ、梟は顔の半分を占めるほど大きな目をしています。

「絵は絵空事」「自然では全く出来ない。立派なモノを改ためて、生ませるから〈絵〉である」(志功『板画の道』、1956年、宝文館、126頁)という考えで制作に臨んでいた棟方。かつて佐渡の寺院の絵で見た、実際とは異なる姿で描かれた牡丹の花に、自然に咲く花よりも鮮やかに生きているかのような見事さを感じたと言います。そしてその絵の作者が咲かせた「絵の花」のように、動物たちも「絵の動物」として新たに絵の中で息づかせようとしたのです。先に挙げたような誇張あるいは簡略化された表現はその思いの表れなのかもしれませんし、何より、そうした表現による絵の中ならではの動物たちはユーモアたっぷりで見る者を惹きつけてやみません。

一方で、《御五位之鳥図》や《鳥の図》のように、墨の濃淡のみでモチーフ本来の姿を描いた伝統的な日本画の影響が窺える作品もあります。ゴッホに憧れて画家を志した棟方は、21歳の頃上京し帝展入選を目指して繰り返し絵を描きますが、落選が続き実力不足を痛感してからは、それまで以上に何度も何度も絵を描いたと言います。こうした努力で培った画力が土台としてあったからこそ、アレンジを効かせることも写実的に描くことも自在だったのでしょう。

鮮やかに彩られ、愛らしくどこか滑稽さも感じられる、絵の中の動物たちをお楽しみください。

展示室O,P,Q|【AOMORI GOKAN Program 】青木淳、鈴木理策:「原っぱ」に立って

「AOMORI GOKAN」は青森県内にある5つの美術館、アートセンターが連携し、青森のアートの魅力を国内外に発信するプロジェクトです。昨年度末から始まった本プロジェクトでは今年度、共通テーマとして「建築」をかかげ、共同ないしは各館独自に様々な取り組みを行っています。そんなプロジェクトの関連として青森県立美術館では、建築家・青木淳により県立美術館設計当時に制作された模型やアニメーションといった資料、写真家・鈴木理策氏が撮影したシリーズ《青森県立美術館》を展示します。

建築展ならまだしも、実際の建物の中で、その建物の模型や活用イメージを示すアニメーションを展示することからは、ともすれば間の抜けた印象を受けるかもしれません。実際の建物の中を歩きまわってその意匠や空間としての魅力を味わうことができればそれで充分ではないか、と。しかし青木が県立美術館に託した「使われることで『行われること』が生まれてくる空間-原っぱ」という特質を考えれば、青森県立美術館の魅力とは、訪れた人々によって美術館が「使われること」、そんな営みのあらゆる部分においても見出すことができるのではないでしょうか。ならば「使うこと」の最たる手立てとしての「展示」を介して青森県立美術館に「原っぱ」を見出すことは、私たち一人ひとりが立つ、現実の空間への気づきを新たにするような行為へとつながっています。

青木の模型やアニメーション、美術館内外をめぐる撮り手自身の身体性を強く反映して撮影された鈴木の写真。それらを掘り込まれた土の空間と白い構造体の凹凸が噛みあいながら生まれる間隙の只中に展示する本セクションは、種々の要素が内部で結合すると同時にそれらが外へとひらいていくような、青森県立美術館の建築のもたらすその場所固有の体験を、鑑賞者一人ひとり「原っぱ」を体験することの導入として置き換えるものです。そうして建築に身を置く体験を私たちの生きる現実空間への意識を生き生きと拡充させることに接続することを試みるものです。

展示室N|郷土館コレクションから~野澤如洋

現在休館中の県立郷土館のコレクションから、野澤如洋(1865-1937)の作品を紹介します。

弘前市出身の日本画家・野澤如洋が活躍したのは、横山大観、菱田春草らがおしすすめた没骨法によって近世以前の絵画の特徴であった線描の伝統が急速に失われ、代わって、いわゆる「日本画」が成立した時代でした。こうした状況の中、如洋は時代遅れになりつつあった伝統絵画の線描にこだわり続け、当時の朝鮮半島や中国、さらにはヨーロッパを旅し、それぞれの地域の風俗や自然を伝統的な技法で描くなど、独自の画業を切りひらいていきます。ここでは、晩年の如洋の代表作である『春の海、秋の海』を展示します。波だけを描いてほしいという注文をうけ、筆一本でこの大作に挑んだ如洋は、近代の新たな感覚をとりこみながらも、水墨・淡彩で大海原の波の、生き物のようにうねりひろがる様子を見事に描いています。

如洋は、この屏風を描き終えた数日後突然倒れ、73歳の生涯を閉じました。棟方志功は著書『板勁』や『板極道』などで如洋に触れ、「真に日本画を描き卒えた画人として、唯一人の真実清溢なる描法への直截を為し得た画人として野澤如洋の画業は偉大だった」(『板勁』)と、高く評価しています。「一本の筆で、濃淡、疎密、自由自在に万物を捉えていました」(『板極道』)と棟方が称賛した如洋の技量は、本作から十分に感じ取ることができるでしょう。

展示室M|郷土館コレクションから~松木満史

現在休館中の県立郷土館のコレクションから、松木満史(1906-1971)の作品を紹介します。

近代日本の多くの美術家たちが当時の芸術の中心地であったフランスにあこがれ、渡仏してパリに学び、尊敬するフランスの画家達と同じ風景を描きました。青森の画家では、フランスに学ぶという夢を実現した最初期の画家が、つがる市(旧木造町)出身の松木満史です。若き日から白樺派に傾倒し、美術のみならず文学や演劇にも関心が深く、棟方志功の親友でもありましたが、1938年にはかねてよりあこがれていたフランスへの渡航を果たします。家族の不幸や戦争の激化などにより、1年半で帰国を余儀なくされますが、帰国後の作品には印象派風の明るい光がとりいれられるようになっていきます。

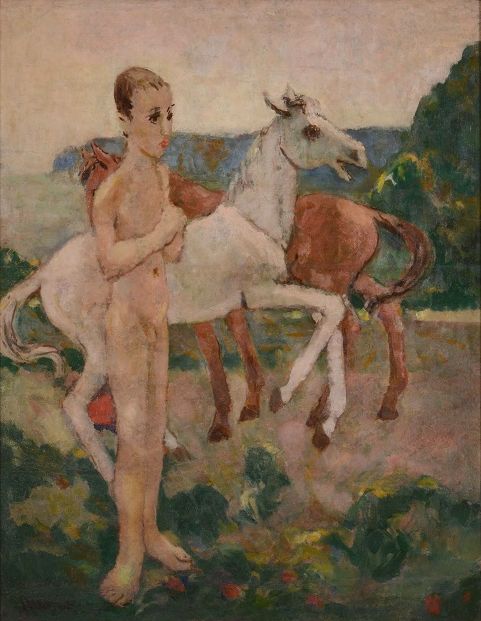

今回は、県立郷土館が2018年度に作家の遺族から寄贈をうけ、修復後初公開となる『マントメリー』『児と馬』の2点を展示。『マントメリー』は、パリ近郊の町マント・ラ・ジョリーの市庁舎(mairie)を描いています。『児と馬』は滞仏中の作品で、1939年の第2回パリ・日本美術展に出品され首席賞を受けた作品。当時の様子を伝える雑誌『広告界』も展示します。

この他郷土館のコレクションからは晩年の代表作である『ラ・リューヌ」とその下絵、お気に入りの題材である馬を描いた『シュヴァル』。加えて県立美術館のコレクションからフランスのヴェトゥイユを描いた『風景』、帰国後の1940年、紀元2600年奉祝展に出品した『採集』を展示します。

松木満史《児と馬》

1939

油彩・キャンバス

90.0×71.3cm

展示室J,I|ユーモアと祝祭

特集「ユーモアと祝祭」では、「笑い」や「諷刺」を作品の要素としてとりこみ、1960年代を中心に、戦後の高度成長期を経て、東京オリンピックや大阪万博など、社会が浮き立ち、華やかな祝祭感につつまれていた時代の問題に切り込んでいった戦後の前衛作家の作品を中心に展示します。

展示室Jで紹介する3人の作家は戦後、1950年代に社会的事件を取材・記録するという「ルポルタージュ絵画」をてがけたのち、それぞれ独自の表現に進んでいきます。

1960年代、立石紘一(タイガー立石)とともに「観光芸術研究所」を設立した中村宏(1932-)の『観光独裁』は、意識の奥底にあるフェッティシュなモチーフ、「女学生」、「機関車」、「飛行機」、「眼鏡」などを組み合わせながら、1964年の東京オリンピック開催前後急速に国土の観光化が進んでいく時代を反映した作品。

高山良策(1917-1982)はシュルレアリスム的な表現に社会風刺を織り交ぜた土俗的なルポルタージュ絵画を制作し、後年は、異形の人間像や不可思議なオブジェなどが画面を支配する独自の幻想絵画へと到達しました。成田亨のデザイン画をもとにウルトラ怪獣の立体の着ぐるみを制作したことでもしられる高山良策の後年の作品には、こうした特撮映画との関係を反映するかのようなSF的な発想が見られます。

池田龍雄(1928-2020)は、ルポルタージュ絵画にはじまり、化け物の姿で権力者など表現するなど、諷刺や諧謔を交えた油彩やペン画を制作する一方、絵本、児童書の挿絵なども手掛けています。『賑やかな街』の空間に浮遊する建物から色鮮やかな化け物たちが首や手足をのばしているかのような画面には、こうした池田の特徴がよくあらわれています。

中村宏《観光独裁》

1965

油彩・キャンバス

130.3×162.1cm

展示室Iの作家のうち、豊島弘尚(1933-2013)、松本英一郎(1932-2001)、針生鎮郎(1931-1998)の三人は、豊島が軸となってたちあげたグループ新表現に参加していました。豊の作家のうち島弘尚の『複眼を持つ頭部 64-C』は、CTの断面図をおもわせる頭部の内外に、赤色や鉛筆で意味のあるもの、ないもの取り混ぜて、多くの文字が描かれています。様々な思いや欲望にとりつかれた現代人のあたまの中を覗き込んでいるかのような作品です。また、『例えば嘲笑いの中で変容した頭部』では、テレビの受像機のように変容してしまった頭部により、マス・コミュニケーションの洪水におぼれ始めた社会を鋭く諷刺しています。針生鎮郎は代表作の「ぼうず」のシリーズから3点。赤を基調とした厚手のマチエールにかきこまれた緻密な表現が不気味な印象を与えます。

松本英一郎は、高度成長期に商店街などによく見られたという紅白幕を背景に、白抜きで太った男がえがかれた1960年代の『平均的肥満体』シリーズの一点と、80年代後半~90年代の幻想的な風景画の一点である『さくら・うし』を展示しています。

この三人のほか、抽象化された形態とカラフルな色彩により、ポップでユーモラスな印象をあたえる岡本信治郎(1933-2020)の作品。2点の木版画は弘前大学の教授をつとめた美術家の村上善男の旧蔵作品です。

馬場彬(1932-2000)は、作家としての活動のほか、新表現の作家たちや岡本信治郎をはじめ戦後の多くの新進画家たちが展示を行い、戦後美術において大きな役割を果たしたサトウ画廊の運営に、1955年の開設時からかかわっており、1981年の閉廊まで企画に携わりました。1989年からは秋田にアトリエを移しています。展示作品は、簡素な形態とグレーを基調とした抑えた色彩で描かれており、断片的で不規則な形態の連なりからは、どこか知的なおかしみが感じられます。

展示室H|成田亨:怪獣デザインの美学

成田亨(1929-2002)は、「ウルトラマン」、「ウルトラセブン」という初期ウルトラシリーズのヒーロー、怪獣、宇宙人、メカをデザインし、日本の戦後文化に大きな影響を与えた彫刻家兼特撮美術監督です。

成田は神戸市に生まれ、直後に青森県へ移りました。旧制青森中学(現青森高等学校)在学中に画家・阿部合成と出会い、絵を描く技術よりも「本質的な感動」を大切にする考え方を、さらに彫刻家の小坂圭二から対象物の構造や組み立て方、ムーブマンを重視する方法論を学んだ後、武蔵野美術学校(現武蔵野美術大学)西洋画科へと進学。当初は油彩画を専攻していましたが、「地面から立ち上がるようなデッサンを求める」(成田)ため3年次に彫刻科へ転科。具象性を維持しつつもフォルムを自在に変容させ、動的かつ緊張感ある構成を作り上げていくという成田芸術の基礎がここで形づくられていきました。

武蔵野美術学校研究科に在籍していた1954年、成田は人手の足りなかった「ゴジラ」の製作に参加、そこで円谷英二と出会い、以降特撮美術の仕事も数多く手がけるようになります。

1965年、東宝撮影所で円谷英二と再会し、「怪獣のデザインはすべて自分がやる」という条件のもと「ウルトラQ」の2クールから制作に参加、以降「ウルトラマン」、「ウルトラセブン」までのシリーズに登場するヒーロー、怪獣、宇宙人、メカニック等のデザインを手がけます。放映に際し、「これまでにないヒーローの形を」という脚本家・金城哲夫の依頼を受けた成田は、ウルトラマンのデザインを純粋化という「秩序」のもとに構築し、対する怪獣のデザインには変形や合成といった「混沌」の要素を盛り込んでいきます。

美術家としての高い感性によってデザインされたヒーロー、怪獣は、モダンアートの成果をはじめ、文化遺産や自然界に存在する動植物を引用して生み出される形のおもしろさが特徴です。誰もが見覚えのあるモチーフを引用しつつ、そこから「フォルムの意外性」を打ち出していくというその一貫した手法からは成田の揺らぐことのない芸術的信念が読みとれるでしょう。

通年展示 展示室F,G|奈良美智:「家」をめぐって

青森県出身の美術家・奈良美智は、挑むような目つきの女の子の絵や、ユーモラスでどこか哀しげな犬の立体作品などで、これまで世界中の多くの人の心をとらえてきました。

青森県立美術館では、開館前の1998年から奈良美智作品の収集を始め、現在、その数は170点を超えます。

奈良の絵には初期の頃から「家」のモチーフがよく現れます。キャンヴァス画やドローイング(素描)に描かれるとんがり屋根の一軒家。2000年代以降、展示空間の一部として奈良がデザインしてきた素朴な小屋も、どこか家のイメージと重なります。それらは幼い頃の大切な思い出がつまった故郷・弘前の家のようでもあり、また郷里から離れて過ごす時間の中で奈良が見つけた新たな安住の場としての「家」でもあるようです。

「家」のモチーフに注目した作品や作家からの寄託作品などを展示いたします。

通年展示 アレコホール|マルク・シャガールによるバレエ「アレコ」の舞台背景画

青森県立美術館の中心には、縦・横21m、高さ19m、四層吹き抜けの大空間が設けられています。アレコホールと呼ばれるこの大きなホールには、20世紀を代表する画家、マルク・シャガール(1887-1985)によるバレエ「アレコ」の背景画が展示されています。青森県は1994年に、全4作品から成るバレエ「アレコ」の舞台背景画中、第1幕、第2幕、第4幕を収集しました。

これらの背景画は、帝政ロシア(現ベラルーシ)のユダヤ人の家庭に生まれたシャガールが、第二次世界大戦中、ナチス・ドイツの迫害から逃れるため亡命していたアメリカで「バレエ・シアター(現アメリカン・バレエ・シアター)」の依頼で制作したものです。大画面の中に「色彩の魔術師」と呼ばれるシャガールの本領が遺憾無く発揮された舞台美術の傑作です。

残る第3幕の背景画《ある夏の午後の麦畑》は、アメリカのフィラデルフィア美術館に収蔵され、長らく同館の西側エントランスに展示されていましたが、このたび同館の改修工事に伴い、4年間の長期借用が認められることになりました。青森県立美術館での「アレコ」背景画全4作品の展示は、2006年の開館記念で開催された「シャガール 『アレコ』とアメリカ亡命時代」展以来です。背景画全4作品が揃ったこの貴重な機会に、あらためてシャガールの舞台美術作品の魅力をお楽しみください。

★フィラデルフィア美術館所蔵の第3幕は、長期の借用となるため、函館税関からアレコホールを保税展示場とする許可をいただいて展示しています。

アレコホールへのご入場には、コレクション展もしくは企画展の入場チケットが必要です。