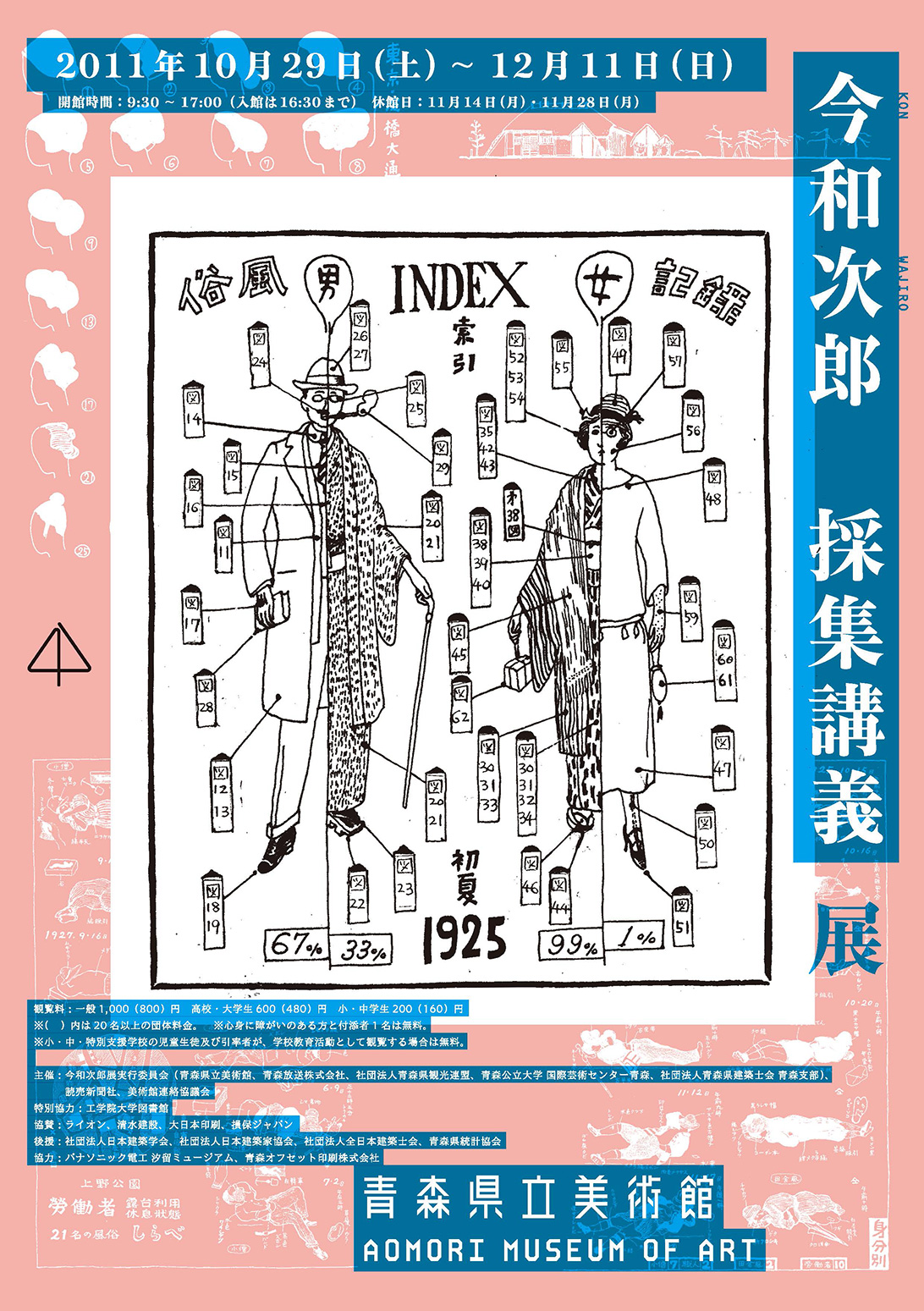

今和次郎 採集講義

はじめに

青森県弘前市に生まれた今和次郎 (1888-1973) は、昭和初期の急速に大都市化していく東京の街の様子や人々の生活の変化を採集 (観察し、記録する) ・分析した「考現学 (こうげんがく)」の創始者として知られています。また、民俗学者の柳田國男らがつくった民家研究の会「白茅会 (はくぼうかい)」の活動に参加したことをきっかけにはじめた民家研究の分野でも重要な足跡を残しました。

一方、関東大震災直後の街頭に出て、急ごしらえのバラック建築をペンキで装飾した「バラック装飾社」の活動や積雪地方の暮らしを快適にするための試み、村の共同作業場の設計などに携わった建築家・デザイナーでもありました。さらに戦後になると、日常生活を考察する「生活学」や「服装研究」といった新しい学問領域も開拓していきます。こうした幅広い領域にわたる活動の根底には、都市と地方を行き交いながらさまざまな暮らしの営みを“ひろい心でよくみる”ことをとおして、これからの暮らしのかたちを、今を生きる人々とともに創造しようと模索し続けた今和次郎の生き方がありました。

本展は、工学院大学図書館の今和次郎コレクションに所蔵される膨大かつ多彩な資料の中から、スケッチ、写真、建築・デザイン図面等を展示する他、模型や映像等をとおして今和次郎のユニークな活動を紹介する初の本格的な回顧展です。

なお、本展覧会は当館とパナソニック電工 汐留ミュージアム (東京) が共同で企画開催するものであり、同展は当館終了後、パナソニック電工 汐留ミュージアムに巡回展示されます。

パナソニック電工 汐留ミュージアム

会期: 2012年1月14日 (土) ~3月25日 (土)

「街中の今和次郎」

開催概要

会期

2012年10月29日 (土) – 12月11日 (日)

休館日

11月14日 (月)、11月28日 (月)

開館時間

9:30 – 17:00 (入館は16:30まで)

観覧料

一般 1,000 (800) 円

高校・大学生 600 (480) 円

小・中学生 200 (160) 円

※ ( )内は20名以上の団体料金。

※ 心身に障がいのある方と付添者1名は無料。

※ 小・中・特別支援学校の児童生徒及び引率者が、学校教育活動として観覧する場合は無料。

主催

今和次郎展実行委員会 (青森県立美術館、青森放送株式会社、社団法人青森県観光連盟、青森公立大学 国際芸術センター青森、社団法人青森県建築士会 青森支部) 、読売新聞社、美術館連絡協議会特別

協力

工学院大学図書館

協賛

ライオン、清水建設、大日本印刷、損保ジャパン

後援

社団法人日本建築学会、社団法人日本建築家協会、社団法人全日本建築士会

協力

パナソニック電工 汐留ミュージアム、青森オフセット印刷株式会社

監修

荻原正三 (工学院大学名誉教授) 、黒石いずみ (青山学院大学総合文化政策学部教

展示内容

農村調査・民家研究の仕事

今和次郎は1916 (大正5) 年、農村住宅の調査を目的として民俗学者の柳田國男らによって組織された「白茅会」に参加、翌年2月に同会がおこなった調査が和次郎にとって初の本格的民家調査となりました。以後、民家調査は今和次郎にとってライフワークとなり、その調査先は全国各地から満州、朝鮮半島にまで及びました。特に1922 (大正11) 年に出版された著書『日本の民家』は、民家研究の名著として現在もなお多くの人々に読み継がれています。

「新潟県中頸城郡関川村 雪に埋れる山の村の家」

1917年

「陸奥北津軽郡の農家 (林檎のなる土地の家) 」

1920年

「路傍採集 配列された植木鉢 (東京府下西多摩郡日原) 」

1922年

関東大震災-都市の崩壊と再生、そして考現学の誕生

1923 (大正12) 年に発生した関東大震災は、今和次郎の活動に大きな転換をもたらしました。震災後の焼け野原の中で今和次郎の視線がいち早く見出したもの、それは焼け出された人々が瓦礫の中からあり合わせの材料を使って作り上げた仮設の住居でした。今和次郎は人々の創意工夫が作り上げた仮小屋を詳細にスケッチしてまわりました。また、焼け跡の町に次々と建てられたバラック建築の店舗等を美術家仲間とともに装飾する「バラック装飾社」の活動も開始します。

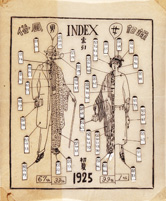

さらに、震災後の東京の町が新しく形作られていく様子を記録する絶好の機会であると考えた今和次郎は、街行く人々の服装や持ち物、行動などを詳細に観察・記録することで現在生きている人間の暮らしを調査研究する「考現学」の活動を仲間達とともに開始します。1925 (大正14) 年の「銀座風俗調べ」を皮切りに、丸ビル内で買い物をする若い女性の行動記録や新婚夫婦の家財道具一式調査などの人間の世相風俗に関する様々な調査活動を実施しました。

バラック装飾社「東條書店 (外観) 」

1923年

「東京銀座街風俗記録 統計図索引」

1925年

「銀座のカフェー服装採集1」

1926年

建築家、デザイナーとしての活動

今和次郎の設計・デザインは、一建築家の個性の表現としてよりも、人間の生活と住まいの芸術的関わりを重視した点に功績がありました。とりわけ標準住宅設計の仕事は、戦後に発展した建築計画学の嚆矢といえるものでした。

農村の生活改善、コミュニティ作りに深い関心を寄せて携わった地域の娯楽場や教育施設の設計、身の回りから考えるその人らしさが見られる空間作りに取り組んだ自邸をはじめとする個人邸の設計・デザインの仕事など、今和次郎の建築家、デザイナーとしての活動を図面や模型、再現映像等を用いて紹介します。

「大越村娯楽場 外観」

1926年頃

自邸「ひょうたん形の芝生」

1971年

教育普及活動とドローイングのめざしたもの

今和次郎は24歳で、新設されて間もない早稲田大学建築学科助手になって以来、最晩年まで大学の教壇に立ち続けるとともに、農村等に赴いては、老若男女に対して生活改善の必要性を説き続けました。こうした様々な教育普及活動の中で用いられた今和次郎の卓抜したドローイングは、その思想をより分かりやすく伝えるのに重要なツールとなり、比類なきグラフィックアートが完成されていきました。デザインとは何か―今和次郎の作品は現在を生きる我々に問いかけ続けています。

「新時代の生活方向家庭の各員の生活マヂノ線を防備しませう ②主人」

1940年

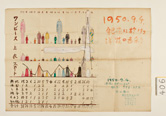

「講義掛図〈銀座に於ける洋装の色彩調査 1950年9月4日〉」

1950年