青森コンプレックス2016

青森県立美術館開館10周年にあたり、コレクション展特別企画「青森コンプレックス2016」を開催いたします。青森県は、新しい芸術表現を切り拓いた多くの作家を輩出しています。彼らが創り上げた独創的な作品世界を、広く同時代の動きを視野に入れながら検証すべく、開館前から20年にわたり収集・調査研究を続けてきた「青森県立美術館コレクション」は、国内はもちろん、海外からも注目され、高い評価を得ています。美術館開館以降は、隣接する三内丸山遺跡に着想を得た、白い構造体と土に掘られた壕をイメージした建築デザインによる展示空間で、個性溢れる多彩な創作活動を紹介してきました。2006年の開館にあたり開催した「青森コンプレックス」は、その原点といえるものです。開館10周年を迎えてバージョンアップした「青森コンプレックス2016」では、従来の常設展示エリアから企画展示エリアまで拡大し、「青森の魅力の複合体」をあらためてご紹介します。

棟方志功、奈良美智、成田亨など青森を代表する作家をはじめ、近代以降、新たな時代にふさわしい美を模索した画家たちや、価値が多様化してゆく20世紀後半より、既成の枠組みに囚われないユニークな表現を追求した作家たちの作品、そして版画が盛んな青森ならではの第一級の版画コレクション、さらに県出身コレクターと友情を育んだ人間国宝の代表作など、コレクションの中核をなす傑作群を一挙公開。マルク・シャガールによる、バレエ「アレコ」の舞台背景画3点を展示する大空間「アレコホール」を中心に、街の広がりのように配された大小さまざまな展示室を巡って、一部屋ごとに展開する個性的な展示を心ゆくまでお楽しみください。

また、2011年、開館5周年に開催を予定しながら東日本大震災の影響で中止になった「青木淳×杉戸洋 はっぱとはらっぱ」展のために準備されていた構造物「ぽよよんな小屋」が、少し形を変え美術館のエントランスに出現します。

みちのくの日本画 異端と伝統

展示室N、M、L

青森県の戦前を代表する日本画家といえば、野澤如洋と蔦谷龍岬の二人の名が上げられます。野澤如洋は、明治以降、西洋美術の影響も受けながらさまざまな新しい試みがなされた日本画の世界において、あえて水墨画にこだわり、新たに生まれた官展に背をむけ、独自の世界を描き続けました。時代の趨勢からいえば異端ともいうべき如洋ですが、より大きな東洋古来の水墨画の伝統に忠実であったともいえるでしょう。また、蔦谷龍岬は帝展・文展を中心に活躍し、特選受賞を繰り返し、審査員までのぼりつめました。源氏物語や平家物語といった題材を、日本の伝統的な大和絵のスタイルを学びながら描き、当時大きな人気を博した龍岬ですが、彼の作品からは伝統におさまらない彼独自の濃厚な色彩感覚や詩情を感じ取ることができます。この二人の他に、龍岬の師であった寺崎廣業、龍岬の組織した画塾鐸鈴社に所属した須藤尚儀の作品を展示します.

蔦谷龍岬 《雨情三題》 1925年 紙本着色

多彩な芸業

棟方志功展示室

棟方志功は板画家として知られていますが、その画業の出発点は油絵でした。雑誌『白樺』に掲載されていたゴッホの《ヒマワリ》を見て「わだばゴッホになる」と叫んだという話は、棟方について語るときのエピソードとして、良く知られているものの一つです。

棟方は1924年(大正13)帝展入選を目指して上京、独学で油絵を学び1928年(昭和3)に帝展初入選を果たしました。棟方はこの入選を機に板画を始めるようになりましたが、そのきっかけとなったのは川上澄生の版画作品《初夏の風》と出会ったことでした。棟方はこの作品を見た途端「いいなあと思い、心も体も伸びて行くような気持になっていました」と、そのときの感動の様子を語っています。

板画を始めた棟方は、当初川上澄生の亜流のような作品を制作しますが、自分なりの表現というものを模索する中、徐々に自分のスタイルを確立していきました。はじめ、「絵を模様化することが一番の板画への早道ではないかと思った」として、《万朶譜》という作品では、松や梅の「一番良い枝ぶりのところだけ」板画にしました。その後、文学作品を基に文字を彫り込んだもの、仏教の経典をテーマにしたものなどを、墨だけで表現する作品を主に制作し、白と黒だけでは表現しきれないと思った時には彩色した作品を制作しました。

また、1950年代中頃からは「大首絵」とも呼ばれる棟方独自の美人画を制作するなど、常に新しい表現に挑み続けました。

棟方志功は板画家として高い評価を受けていますが、その画業は板画だけではなく倭画(やまとが)と呼んでいる肉筆画、油絵、書など幅広いものがあります。棟方はそれらの画業に余すところなく才能を発揮し、それぞれに棟方らしさを見出すことができます。

このたびの展示では初期の油絵を初め、習作期とも言うべき時期の板画作品などのほか、倭画や書などを紹介いたします。

棟方の様々な表現をご鑑賞ください。

近藤悠三:生命いのち漲みなぎる染付

展示室O、P、Q

青森県立美術館は、人間国宝にも認定された日本近代陶芸の巨匠、近藤悠三の一大コレクションを有しています。作家と親交のあった八戸市出身のコレクターから、作品を散逸させることなく郷里の美術館で活用してほしいと寄贈された94件(150点)は、国内でも有数のコレクションとなっています。

京都に生まれた近藤悠三 (1902 -1985 本名:雄三) は、京都市立陶磁器試験場付属伝習所に学んだ後、同試験所に助手として勤務します。当時、河合寛次郎と濱田庄司が技手として在籍しており、近藤はここで濱田の助手を務め、続いて富本憲吉の助手として奈良に赴いた後、京都に戻って本格的な作品制作を始めます。

試験場で陶芸の基礎を学び、日本の近代工芸を築いてゆく先輩達と制作の現場で身近に接した近藤は、確かな手の技と伝統を受け継いだ美意識とともに、枠にとらわれない自由な発想による精力的な創作活動で日本の陶芸界に大きな足跡を刻み、1977年には、染付の技法で重要無形文化財保持者 (人間国宝) の認定を受けます。

自然の草木果実や山々などのモチーフを、絵画的な筆致と濃淡の諧調によって表現するその作風は、豪放、雄勁、そして自ら名前に用いた「悠」の字のとおりのびやかで、作品全体に生命力が満ち溢れています。白と青の染付に加え、釉裏紅、赤絵、金彩など多彩な技法を駆使して、三次元の器に描かれた「絵画」を実現した近藤悠三独自の造形世界を、代表作の数々で紹介します。

詩うたわれし心、現あらわれし光、そして響き合う色と形

版画は多様性に富んでいます。簡単に言えば、版画は、版で形を作り、色を載せ、摺り上げてできるものなのですが、一見単純にも思えるこの制作過程のなかで、材質の選定、版の作り方、絵の具やインクの載せ方、そして摺り具合まで、繊細な作業とさまざまな工夫が積み重ねられています。作家たちは、このような多様な創作技法を駆使して、各々が心に抱く作品世界を紙の上に創造してきました。そこには、制作上の形式においても、内容においても、驚くほど多彩な表現が包含されています。

青森県立美術館が20年にわたり収集を続けてきた版画コレクションから、今回は三つのテーマにより、版画の多様性をお楽しみください。

詩うたわれし心 展示室J

清宮質文は、静謐な詩情を湛えた作風で、木版画に独自の境地を切り拓いた作家です。作品には蝶や魚などの小さな生き物が愛おしむように描かれ、ガラスの小壜や小筺のような小さな容れものが仄かな燦めきを放ちます。また、人物の姿の多くは影のようにおぼろげですが、そのあまりはっきりとしない顔立ちには、しばしば不釣り合いなほど大きな目が描かれ、人のかたちは消えて目だけが虚空を漂うこともあります。

清宮は、これらのモチーフを包み込む光を含んだ空気を、水彩絵具を薄く重ねた色彩と、筆の刷毛目や版の木目を生かした繊細な風合いによって創り出し、作品に命を吹き込みます。清宮自身の言葉を借りると、それは「深く、澄んだ、無限に深い」空気であり、その透明な世界は、私たちのさまざまな想いをその中に溶かし込んでくれるかのようです。

響き合う色と形 展示室I

19世紀後半の、アカデミックな規範から離反し、自らの感覚を第一とした印象派の誕生を経て、20世紀に入ると、自らの内面に注目し、感情や精神性の表現を志向する新たな美術運動が抬頭しました。そこでは、それまで美術の主要な主題であった、目に見える具体的な対象や、物語をそれらしく描くことから解放され、その時作品の主役となったのは、色と形そのものです。

「何が描かれているか」を理解することが重要なのではなく、理解しなくとも、色と形によって直接心に働きかける作品を観る体験は、音楽を聞くことに近いものとなります。事実、このような美術作品の創造を目指した画家たちの多くは音楽にも造詣が深く、音楽からインスピレーションを受けた作品も制作しています。また、色と形による創作理論を音楽と関連づけることもよく行われました。

この展示室では、20世紀の初めから、色と形による新たな表現に挑んだ作家たちの作品を紹介します。近代日本における抽象表現の先駆者である恩地孝四郎の晩年の作品から、色と形が人間の精神にもたらす効果を音楽と対比して理論的に考察し、創作において実践したカンディンスキーの作品や、音楽教師の父と声楽を学んだ母のもとに生まれ、妻もピアニスト、自身も幼いころから音楽に親しみ、ヴァイオリンの腕はプロ級だったクレーの作品、そして、「色彩の魔術師」と評される一方、優れた造形力も兼ね備えていたマティスの作品で、「色彩の中でデッサンができる」と語った切り絵をもとに制作された《ジャズ》まで、色と形が室内に響き合います。

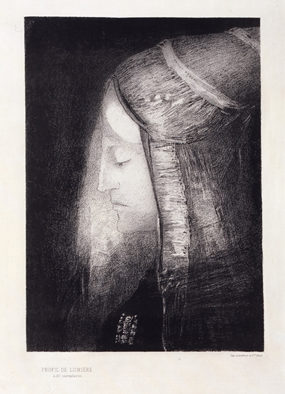

現あらわれし光 展示室H

光の表現は、古くから芸術家たちにとって、精神的にも技術的にも大きなテーマでした。

光は世界を色彩で満たしますが、この展示室では、色彩ではなくモノクロームの版画作品における光の表現を紹介します。

そこでは、黒を基調にしたモノクロームの微妙な諧調や質感で、「光」を表現するために「影」や「闇」を丹念に描くという逆説的な手法を用いて、さまざまな光が生み出されています。

モノクロームの世界であるがゆえに、そこに現れた光は、現実を超えた精神性を帯び、画面に神聖さや崇高さをもたらします。眩い輝き、幽かなきらめき、暖かな光、凛と冴えた光、そして画面に差し込む光と画面から放たれる光。一つ一つの作品に宿った光を探してみてください。

オディロン・ルドン 《光の横顔》 1886年 紙・リトグラフ

幻想の青森

展示室E、C

北国の厳しい自然環境の中で、青森県には縄文以来連綿とつらなる精神的な文化風土が育まれてきました。太宰治や寺山修司をはじめとする文学者はもとより、美術の分野においても、豊かな想像力で独自の世界を描く画家達を輩出しています。

弘前生まれの工藤甲人は、若き日にボッシュの絵画の影響をうけ、鳥や樹木などを題材に幻想的な作品を描きました。湘南に居を移してからも、故郷の津軽の風景を岩絵の具を用いた華麗な色彩で描いていますが、今回展示している代表作の四季シリーズは、それぞれの季節のなかで生きとし生けるものたちの姿を幻想的な自然のなかに描いています。

また、田舎館村出身で、同じく湘南に住んでいた田沢茂は、奔放な想像力で日本の鬼や神仏などを描いています。伝統的な日本の美術の題材とモダンなスタイル、津軽の土俗的な味わいなど自由奔放にえがかれた絵画世界は晩年まで衰えることはありませんでした。

青森市浪岡出身の阿部合成はシベリア抑留など過酷な戦争体験をもった画家。《野ざらし(軍歌A)》に描かれる、忘れ去られて野にさらされたしゃれこうべに深い祈りと怒りの感情がこめられているかのようです。

青森市出身の渡辺貞一、八戸市出身の名久井由蔵はともに国画会を中心に活動した画友。重厚なマチエールに静かな夜の詩情を感じさせます。

七戸町出身の鷹山宇一は二科会で活躍。戦前はシュールレアリスムの木版画を中心に制作していますが、戦後は暗緑色を基調に、遠い記憶の底をのぞき込むような深い幻想に満たされた作品を描きました。

軍隊に属していた父親の赴任地である弘前で生まれた斎藤義重は、鷹山宇一と同じく、戦前の二科会の前衛的なグループである九室会、美術文化協会に属していました。板を用い、平面と立体、絵画と彫刻の領域を超えていく抽象的な作品群は「もの派」にも大きな影響を与え戦後前衛美術を代表する作家の一人となっていきます。ここでは戦後すぐの珍しい具象の作品《あほんだらめ》を紹介します。

反芸術から汎芸術へ:〈もう一つの〉青森のための連鎖反応

展示室C、D

反芸術はダダや未来派にルーツをもち、主に50年代~60年代にかけて世界各地で展開された芸術運動です。既存の社会観の解体を試みる反芸術は、芸術を人の日常や社会全体の中で捉え直すもの、いわば汎芸術を志向するものといえます。

日本における反芸術の走りとしては、身体行為と密接に結びついた関西の「具体美術協会」の活動などが挙げられますが、一般化するのは美術批評家・東野芳明が執筆した1960年「読売アンデパンダン展」出品の工藤哲巳らの作品に対する批評文「ガラクタの反芸術」以降のことです。既存の美術制度との軋轢を抱え込みながらも、ここで一気にブームとなった反芸術を弾みに、「ネオ・ダダイズム・オルガナイザーズ」「ハイレッド・センター」といった芸術活動が次々と生まれます。その先鋭的な活動はやがて70年代、物と人・空間の関係を極限まで突き詰める「もの派」の活動に行き着くことになります。そしてこれらの芸術活動の核には、上述の工藤哲巳や村上善男、斎藤義重など実に多くの青森ゆかりの作家たちが含まれています。

本コーナーでは美術館収蔵の国内外の反芸術~もの派的な動向を示す作品に、時代を同じくして美を見出された縄文の資料(三内丸山遺跡出土)や民藝の手仕事的な作品を加えて展示します。戦後芸術の軌跡を紹介するとともに、反/汎芸術の世界-即ち戦後の「ガラクタの廃墟から根生えた強烈な観念の世界」(東野)と現実を改めてつなぎ、その狭間に見え隠れする〈もう一つの〉青森を連鎖反応的に呼び起こす試みともなるでしょう。

村上善男 《座標軸変換・E》1960年 キャンバス・油彩、注射針

異形の神々

展示室B

「ウルトラQ」、「ウルトラマン」、「ウルトラセブン」に登場するヒーロー、怪獣、宇宙人、メカニックのデザインを手がけ、その世界観を構築した成田亨(1929-2002)。もともと美術家、彫刻家であった成田は、怪獣デザインに芸術家としての持てる力、すなわち成田が同時代の美術や西洋モダンアートから吸収した造形センスを惜しみなく怪獣デザインにつぎ込み、誰も目にしたことのない意外性を持つ形が次々に生み出され、今も変わらず愛され続けています。形そのものを創出する彫刻家の仕事をそこに認めることができるでしょう。

酒呑童子の伝説に着想を得た成田彫刻の集大成である《鬼モニュメント》(1991年)をはじめとする鬼の作品と、怪獣のデザイン原画を比較して展示いたします。

重さと軽さ Heaviness and Lightness

展示室A

菊地敦己は、青森県立美術館のVI(ヴィジュアルアイデンティティー)計画を担当するアートディレクター/グラフィックデザイナーです。美術館全体の体験をイメージとして伝達していくことを意図してデザインされたシンボルマークやロゴタイプ、サイン等は美術館の建物や周囲の環境と調和しながら独自の景色を作り出し、開館以来多くの来館者に親しまれています。

美術やファッション、建築などの分野のグラフィックデザインを菊地は多く手掛けていますが、それと平行してグラフィックデザインそのものを言及した作品制作や発表を行なってきました。今回は、これまでに発表されたプリント作品とカッティングシート、扇風機により再構成された新作インスタレーションを展示します。

通年展示

展示室F,G 奈良美智 《Puff Marshie》《Hula Hula Garden》

国内外で活躍する青森県出身の美術作家・奈良美智(1959- )は、挑むような目つきの女の子の絵や、ユーモラスでありながらどこか哀しげな犬の立体作品などで、これまで若い世代を中心に、多くの人の心をとらえてきました。

青森県立美術館では、開館前の1998年から、絵画やドローイングなど、奈良美智作品の収集を始めました。現在、170点を超えるそのコレクションの多くは、奈良が1988年から2000年まで滞在したドイツで生み出されたものです。

この展示室では、当館がほこる奈良美智の90年代のコレクションを中心に、《Puff Marshie (パフ・マーシー) 》(2006年)や《Broken Heart Bench (ブロークン・ハート・ベンチ) 》(2008年)など、作家からの寄託作品を展示しています。

アレコホール マルク・シャガールによるバレエ「アレコ」の舞台背景画

青森県は1994年に、20世紀を代表する画家、マルク・シャガール (1887-1985) が制作した全4幕から成るバレエ「アレコ」の舞台背景画中、第1幕、第2幕、第4幕を収集しました。

ユダヤ人のシャガールは1941年、ナチの迫害から逃れるためにアメリカへ亡命します。バレエ「アレコ」の舞台美術は、画家がこの新大陸の地で手がけた初の大仕事でした。

1942年に初演をむかえたバレエ「アレコ」の振付を担当したのは、ロシア人ダンサーで、バレエ・リュスで活躍したレオニード・マシーン。音楽には、ピョートル・チャイコフスキーによるイ短調ピアノ三重奏曲をオーケストラ用に編曲したものが用いられ、ストーリーはアレクサンドル・プーシキンの叙情詩『ジプシー』を原作としていました。

シャガールは祖国ロシアの文化の粋を結集したこの企画に夢中になり、たくましい想像力と類いまれな色彩感覚によって、魅力あふれる舞台に仕上げたのです

開催概要

会期

2016年12月21日(水)-2017年3月5日(日)

休館日

第2・第4月曜日(祝日の場合は翌日)および12月29日(木)-31日(土)

開館時間

9:30-17:00(入館は16:30まで)