遥かなるルネサンス展

本展は、16世紀後半のイタリアを訪れた天正遣欧少年使節の足跡をたどりつつ、“日本人が初めて見たヨーロッパ文化” “日本人が初めて見たイタリア・ルネサンスの芸術”に焦点を当てて、ルネサンスの豊穣なる美の世界を探求します。

1582年2月20日(天正十年)、宣教師ヴァリニャーノは、日本人自身の中から、ヨーロッパ文明の語り部となる人物を育成する必要があると考え、伊東マンショ、原マルティノ、千々石ミゲル、中浦ジュリアンの4人の少年をヨーロッパに送り出しました。1585年3月、イタリアのリヴォルノに上陸した一行は、フィレンツェ、シエナを経由し、ローマに至り、教皇に謁見するという旅の大きな目的の一つを果たすと、帰国の旅では、ボローニャ、ヴェネツィア、パドヴァ、マントヴァ、ミラノ、ジェノヴァなどの各都市に立ち寄り、そこでもまた行く先々で非常な歓待を受け、教会の儀式に参加するなど、見聞を広めました。

本展では、天正遣欧少年使節が訪れたイタリア各地の都市の美術を訪問順に紹介します。

ルネサンスの中心フィレンツェからはメディチ家の人々を描いた絵画や大公の工房で作られた工芸品、一行が狩りを楽しんだバニャイアからは狩猟の様子を描いたタピスリー、教皇との謁見を果たしたローマからはその様子を描いた絵画や使節訪問の記念メダル、ペーサロからは物語の描かれた美しい陶器、ヴェネツィアからは世界に誇ったガラス工芸や色彩豊かなヴェネツィア派の絵画など、それぞれの都市に花開いた特色ある美術品が出品されます。特に、メディチ家のお抱え画家ブロンズィーノが描いた《ビア・デ・メディチの肖像》と、ヴェネツィアの画家ティントレットの工房で描かれ2014年に奇跡的に再発見された《伊東マンショの肖像》は、本展の見どころのひとつです。

遣欧使節が日本に帰国したのは出発して約8年半後のことでしたが、その間に豊臣秀吉によって「伴天連追放令」が発令されるなど、彼らを取り巻く環境は大きく変わっており、その後の彼らを待ち受ける運命は幸福とは言いがたいものでした。しかし、「天正遣欧少年使節」として海を渡った4人の事績は、グローバル化が進む現代において、キリスト教という枠を超えて、異文化間の相互理解という意味で、なお一層の重みを持って私たちの心に訴えかけてくるのです。

遣欧使節たちのプロフィール

伊東マンショ(1569頃 ? – 1612)

天正遣欧少年使節の正使・首席。日向国都於郡(現在の宮崎県西都市)の城主・伊東義祐の外孫で、その娘と伊東修理亮祐青の子だが、本来の日本名はわかっていない。キリシタン大名の大友宗麟の親戚筋にあたる。天正5年(1577)、島津氏の日向侵攻で一族とともに豊後に逃れたが、父母と離れ孤独な幼少期を過したとも、侍臣を伴って大友家に身を寄せたとも言われる。天正8年(1580)に府内で洗礼を受け、ポルトガル、エヴォラの古代の殉教者にちなみ「マンショ」と名乗り、有馬のセミナリオに入る。帰国後に豊臣秀吉に謁見した際、仕官を勧められたが、ヴァリニャーノへの恩義を理由に、丁重に断ったことが知られている。慶長6年(1601)にマカオに留学、同13年(1608)長崎で司祭に叙階。小倉などで布教ののち、慶長17年(1612)長崎で病死した。

千々石ミゲル(1569 – ?)

使節団の正使。キリシタン大名の有馬・大村両家を代表する遣欧使節として選ばれた。洗礼名のミゲルはミカエルに由来する。西欧側の記録では有馬晴信の従兄弟、大村純忠の甥と記されている。ミゲルの父は千々石(島原半島の北西)の城主・千々石直員だったとする説もあるが、詳細は不明。使節として長崎を出発するとき、母親は寡婦で、ミゲルは独り子だったようだ。1591年、他の3人とともにイエズス会に入会。しかし司祭になることができず、やがてイエズス会を脱会。従兄である大村喜前に仕えるが、この主君が禁教に転じたため、ミゲルも棄教し法華宗に入ったとも、大村・有馬と仕官を転々としたとも、元和8年(1622)ごろまで長崎にいたなどとも伝えられているが、定かではない。なお、天草の乱の首謀者がミゲルの息子だという話がローマのイエズス会総長まで伝えられたこともあった。

原マルチノ(1569頃 ? -1629)

使節団の副使。西欧側の資料には、彼が肥前波佐見の出身であること、その姉妹が大村領主の兄弟に嫁いでいたことを示唆するものもある。4人のうち最も語学堪能で、ラテン語の演説もこなした。慶長13年(1608)マンショ、ジュリアンとともに司祭に叙階、宗教書の翻訳と出版、特に辞書の編纂に尽力したことでも知られる。慶長19年(1614)の大追放により日本を離れ、1629年に病没するまで、マカオで翻訳・出版事業に携わったようである。

中浦ジュリアン( ? – 1633)

使節団の副使。出身地の中浦は彼杵半島の北西部にあった寒村で、その領主を父親とする説もあるが、彼がどのような縁で有馬のセミナリオに入ったのか、詳細は不明。ローマでは病気を理由に、4人のなかでひとり教皇との枢機卿謁見式への参加を拒まれるなど、その不遇ぶりが目立っていたが、帰国後に司祭として信仰心を更に強固にしていく。1601年に伊東マンショとともにマカオに留学、慶長13年(1608)に司祭に叙階。慶長19年(1614)の大追放後も日本に潜伏し続け、弾圧と殉教が吹き荒れる九州各地で「堅忍不抜の意志と勇気」をもって布教活動を継続。寛永10年(1633)に小倉で捕縛され、長崎で逆吊しの拷問を受けるも、棄教を拒否し絶命した。なお、このとき同時に拷問されたクリストヴァン・フェレイラ(イエズス会日本管区長代理)は棄教し、沢野忠庵と名を変えて幕府の禁教政策に加担した。

開催概要

会期

2017年7月28日(金)~2017年9月10日(日)

休館日

8月14日(月)、28日(月)

会場

青森県立美術館 企画展示室

〒038‐0021 青森市安田字近野185 Tel.017-783-3000

観覧料

一般 1,500円(1,300円)

高大生 1,000円(800円)

小中学生無料

※( )は一般のみ前売券及び20名以上の団体料金

※心身に障がいのある方と付添者1名は無料

※コレクション展観覧料は含まれません

〇音声ガイドもございます。1台600円 受付は観覧入口前

割引企画(当日のみ、団体料金に割引となります)

・青い森鉄道 企画きっぷの提示(当日有効のもの)

http://aoimorirailway.com/

・三内丸山縄文遺跡 縄文夏祭り チラシの提示(8/11-12)

http://sannaimaruyama.pref.aomori.jp/

コレクション展とのセット観覧料金もございます。当日のみ。( )は20名以上の団体

一般 1,900円(1,710円)

高大生 1,200円(1,040円)

小中学生 100円(80円)

主催

遥かなるルネサンス展実行委員会

(東奥日報社、青森放送株式会社、公益社団法人青森県観光連盟、青森県立美術館)

特別協力

イタリア文化財・文化活動・観光省美術館総局、ウフィツィ美術館

協賛

アリタリア-イタリア航空、アルテリア、ヤマトロジスティクス

後援

外務省、イタリア文化財・文化活動・観光省、イタリア大使館、イタリア文化会館、NHK青森放送局、青森ケーブルテレビ、青森県教育委員会

協力

青い森鉄道株式会社、株式会社JR東日本青森商業開発

映像協力

NHKエデュケーショナル

企画協力

東京富士美術館

チケット販売

前売券販売所 ※7月27日(木)まで販売

ローソンチケット(Lコード22581)、セブンチケット、まるっとあおもり検索サイト「ポみっと!」

青森市:サンロード青森、成田本店しんまち店、さくら野百貨店青森本店、中三青森本店、県民生協11店舗、県庁生協(県庁北棟1階、県庁東棟1階)、青森市職員生協(青森市役所、青森市民病院、柳川庁舎)、はまなす会館(青森市勤労者互助会)、青森県観光物産館「アスパム」1階インフォメーション、リンクステーションホール青森、青森県立美術館ミュージアムショップ、青森県立美術館1階総合案内

弘前市:さくら野百貨店弘前店、紀伊國屋書店弘前店、弘前大学生活協同組合、中三弘前店、ヒロロ

五所川原市:ELMの街

七戸町:鷹山宇一記念美術館

八戸市:さくら野百貨店八戸店、中合三春屋店、ラピア、八戸ポータルミュージアムはっち

展示内容

1 トスカーナ大公国 リヴォルノからローマへ

1585年3月、リヴォルノの港からイタリアに上陸した使節の一行は、ピサでトスカーナ大公フランチェスコ1世と后ビアンカ・カペッロに謁見しました。フランチェスコ1世は使節団のために鷹狩りと舞踏会を催しましたが、少年使節の4人は、ピサの宮殿で開かれた、ビアンカ・カペッロ主催の舞踏会に招かれ、そこで伊東マンショはビアンカと二人でダンスを披露し、拍手喝采を浴びたと伝えられています。また、フィレンツェでは、後に教皇レオ11世となるアレッサンドロ・デ・メディチに迎えられ、ウフィツィ宮殿やヴェッキオ宮殿、サンタ・マリア・デル・フィーレ大聖堂などメディチ家の栄華を象徴する場所を訪れた一行は、その後、ヴィテルボやシエナを経由し、ローマへと向かいます。ヴィテルボ滞在中には、枢機卿ジャン・フランチェスコ・ガンバラからバニャイアにある別荘に招待され、その地で猟犬をつかった大規模な狩りに参加しました。ここではその狩りの情景を彷彿とさせるタピスリーを展示します。

リヴォルノ港の景観を表したテーブル天板

1601-04年

貴石のモザイク

フィレンツェ、ウフィツィ美術館

Antonio Quattrone, Firenze

ビアンカ・カペッロの肖像

1578年以降

油彩、板

フィレンツェ、ウフィツィ美術館、パラティーナ美術館および王の部屋

© Gabinetto Fotografico delle Gallerie degli Uffizi

2 ローマからヴェネツィアへ

1585年3月22日の夕刻、使節団は目的地のローマに到着します。翌日、彼らの到着を祝う勇壮な行列(コルテーオ)が荘厳に行なわれ、高熱の中浦ジュリアンを除く使節たちは花や鳥の模様の入った着物に身を包み、金の装飾品や黒のベルベットの馬衣をまとった馬に乗り行進しました。そしてグレゴリウス13世に面会し、自分たちの君主である大名から預かって来た手紙を読み上げ、差し出しました。

それから数日の間に教皇との私的な面会が数回行なわれ、使節はグレゴリウス13世に、漆塗りの品々や安土城が描かれた高価な屏風(信長がヴァリニャーノに贈ったもの、現在は失われている)といった贈り物を届けています。

70日間にもおよぶローマでの長期滞在の間に、使節団はローマや周辺都市の代表的な場所を訪れました。また彼らの滞在中に亡くなったグレゴリウス13世の次の教皇となるシクストゥス5世の戴冠式にも参加しています。

ヨーロッパ内外にセミナリオを設立するグレゴリウス13世

16世紀末-17世紀初頭

油彩、カンヴァス

ローマ、グレゴリアン大学

6月3日、天正遣欧使節団はローマに向かったのとは異なる順路を取りながら帰路につきます。使節団は、ナルニ、テルニ、スポレート、モンテファルコ、フォリーニョ、アッシジ、カメリーノ、トレンティーノ、マチェラータ、レカナーティといった都市を経由し、これらの都市で少年使節たちは人々から熱狂的に迎え入れられながら、ロレートに到着。さらにウルビーノ公爵領に入り、ペーザロで手厚くもてなされます。その後、教皇領のボローニャ、エステ家の都市フェラーラで歓待され、船でポー川を下り、ヴェネツィア共和国の領土、キオッジャへと向かいました。

市民を救うカエサルが描かれた大皿

1565–75年頃

マヨリカ陶器

フィレンツェ、バルジェッロ美術館

Su concessione del Ministero dei beni e delle attività culturari e del turismo, Gabinetto Fotografico delle Gallerie degli Uffizi, Museo Nazionale del Bargello, Firenze

3 ヴェネツィアからジェノヴァへ

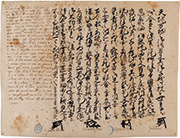

帰路、北イタリアの諸都市を訪れた使節団が最も感銘を受けたのは水の都ヴェネツィアでした。彼らはティントレットやヴェロネーゼの名画に飾られたドゥカーレ宮でヴェネツィア総督ニコロ・ダ・ポンテに謁見します。10日間にわたる滞在中、サン・マルコ寺院をはじめとする教会やモニュメントを訪れ、ゴンドラに乗ってガラス細工で有名なムラノ島を訪れ、吹きガラス製法のデモンストレーションに大きな興味を示したといいます。7月4日、使節たちは暇を告げるため再び総督のもとへと謁見に赴き、日本語で書かれた礼状を手渡しました。この礼状も今回展示されています。

息子アンテロスをユピテルに示すヴィーナスとメルクリウス

1561-65年頃

油彩、カンヴァス

フィレンツェ、ウフィツィ美術館

© Gabinetto Fotografico delle Gallerie degli Uffizi

レダと白鳥

1550年頃

油彩、カンヴァス

フィレンツェ、ウフィツィ美術館

© Gabinetto Fotografico delle Gallerie degli Uffizi

天正遣欧少年使節からヴェネツィア共和国政府への感謝状

1585年7月2日

墨、インク、紙

ヴァチカン教皇庁図書館

© by Biblioteca Apostolica Vaticana

その後、パドヴァ、ヴィチェンツァ、ヴェローナといった北イタリアの諸都市を訪れます。ヴィチェンツァでは、建築家アンドレア・パッラーディオによる劇場、テアトロ・オリンピコでの祝賀の催しに参加、コンサートを鑑賞しています。その後マントヴァに入り、ゴンザーガ家の宮廷で盛大な歓迎の催しに参加します。さらに、のちにストラディヴァリやアマティといったヴァイオリンの名工を輩出するクレモーナを経て、ミラノを訪れ、様々な建造物や優れた工芸品に接しました。

8月2日、使節団はジェノヴァに旅立ち、6日後にはジェノヴァからバルセロナへと出航、そしてイベリアの港から日本に向けて帰国の旅路に就きました。

ヴィンチェンツォ1世・ゴンザーガの冑の冑

1584年頃

鋼鉄、エッチングによる彫金、黒色と金の賦彩

トリノ王立兵器博物館

© Musei Reali di Torino - Armeria Reale

見どころ

1 コジモ1世の宮廷画家として活躍したブロンズィーノの代表作。描かれた少女、ビアはコジモ1世が18歳のときに生まれた子どもで、とてもかわいがっていましたが、幼くして病没してしまいます。このビアの肖像画は、彼女の死後まもなく描かれたもので、父コジモ1世にとって大切な家族の記録となったことでしょう。

永くヴェッキオ宮殿とウフィツィ美術館に大切に保管され続けたこの作品は、これまでに20世紀以降、展覧会に貸し出されたのは、過去にフィレンツェ市内4回と2016年のオーストリアの計5回のみ。つい昨年まで、フィレンツェを出たことが一度もなかったという、まさに筋金入りの “箱入り娘”が、本巡回展で日本初公開となります。

ビア・デ・メディチの肖像

1542年頃

油彩、板

フィレンツェ、ウフィツィ美術館

Antonio Quattrone, Firenze

2 1585年6月に天正遣欧少年使節がヴェネツィア共和国を訪問した際に、元老院によってヤコポ・ティントレットに発注された肖像画。のちに息子のドメニコが完成させたものです。同時代の文献から、肖像画が発注されたことは知られていましたが、絵画の存在は不明のままでした。しかし、2014年にトリヴルツィオ財団の調査によってその存在が確認され、2016年には東京国立博物館、マンショゆかりの長崎歴史博物館、宮崎県立美術館で公開されて大きな話題となりました。

伊東マンショの肖像

1585年

油彩、カンヴァス

ミラノ、トリヴルツィオ財団