ロボットと美術 機械×身体のビジュアルイメージ

ROBOTS and the ARTS: Visual Images in the 20th Century Japan

2010年の夏、青森県立美術館は「ロボット」一色に染まります。

「ロボットと美術」と夏休みイベント「こども美術館デー」が同時開催!

中学生以下は企画展、常設展含めて全館無料となります。

さあ、様々なロボットたちに会いに来ませんか。

本展概要

今日の日本では、産業や医療の現場から漫画・アニメ等のフィクションに至るまで、社会のあらゆる場面でロボットが重要な役割を果たしています。なかでも人の形をした「ヒューマノイド」は、美術をはじめとする諸芸術において身体の表現と結びつき、独自の展開をとげてきました。本展はロボットと美術とのかかわりの歴史を紹介し、その文化史的意義を問うものです。「ロボット」という言葉は1920年、チェコの文学者カレル・チャペックの戯曲『R.U.R.』において、初めて登場しました。その後、新しい芸術運動や科学技術と結びついたロボットは、20世紀初頭の文化を華やかに彩るスター的存在となります。ロボットは同時代の日本にも到来し、1924年には築地小劇場が『R.U.R.』を翻訳上演、1928年に開催された大礼記念京都博覧会には「學天則」というロボットが出品されました。戦後、ロボットは大衆文化において、なくてはならない存在となりました。ロボットをモチーフにした漫画やアニメは娯楽作品としてだけでなく、ヒューマニズムや、時に反体制的なテーマも扱う、深く重厚な物語にまで発展しました。そうしたロボットのイメージは、現代の様々な分野における研究者やクリエイターに大きな影響を与えています。本展は、20世紀に生み出された「ロボット」をメインモチーフとしてとりあげることにより、科学技術と芸術、そして私たちの身体観の相互的な結びつきを明らかにしようとする試みです。

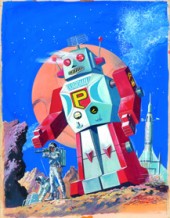

小松崎茂《パトロールロボット》 株式会社バンダイ蔵

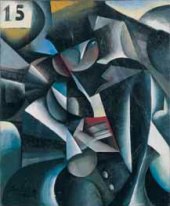

東郷青児《帽子をかむった男(歩く女) 名古屋市美術館蔵

相澤次郎《モデルロボット「五郎君」》 財団法人日本児童文化研究所蔵

開催概要

名称

ロボットと美術 機械×身体のビジュアルイメージ

会期

2010年7月10日 (土) -8月29日 (日)

休館日

会期中無休

開館時間

9:00-18:00 (入館は17:30まで)

会場

青森県立美術館 企画展示室

観覧料

一般 1000 (800) 円

高大生 700 (500) 円

小中生以下無料

※( ) 内は前売および20名以上の団体料金

※心身に障がいがある方と付添者1名は無料

主催

ロボットと美術展実行委員会 (青森県立美術館、青森朝日放送、陸奥新報社)

後援

青森県教育委員会、NHK青森放送局、エフエム青森、青森ケーブルテレビ

助成

財団法人地域創造

協賛

静岡模型教材共同組合、株式会社タミヤ

協力

株式会社キャラアニ

お問い合わせ先

ロボットと美術展実行委員会事務局 (青森県立美術館内)

青森県立美術館

〒038-0021 青森市安田字近野185

Tel 017-783-3000

FAX 017-783-5244

チケット販売

前売券発売所

チケットぴあ (サークルKサンクス、ファミリーマート等) 、ローソンチケット、青森県立美術館ミュージアムショップ他

※5月29日 (土) より7月9日 (金) まで販売

展示内容

序章:ロボット以前 動く「ひとがた」の夢

カレル・チャペックの戯曲『R.U.R.』で「ロボット」という言葉と概念が生まれる以前から、ロボットのようなモチーフは神話や伝承、物語に数多く登場し、また実際に制作も試みられていました。ここでは文献資料をもとに、人々が動く「ひとがた」をどのように夢想してきたかをふりかえります。

第一部:戦前 ロボットの誕生と同時代文化

ロボットの概念が移入された1920、30年代の日本では、科学、文学、演劇、美術といったあらゆるジャンルにロボットが登場しました。美術の分野では、ロボットはまずSF小説の挿絵や風刺漫画に登場し、やがて広告デザインやタブローにも描かれるようになりました。非現実的な「ひとがた」であり、かつモダンなイメージを持つロボットは、新しい時代のアイコンとしてもてはやされました。また、ロボットそのものを描いていなくても、幾何学的造形による人体表現、機械と人体とを組み合わせた表現などが登場したことは、ロボットを生んだ時代の精神を表していたといえるでしょう。やがてロボットは、子ども向け雑誌や漫画、広告等でも頻繁に取り上げられ、子ども文化に不可欠な存在となりました。このコーナーでは日本の戦前・戦中期のロボットのありようを紹介するとともに、ロボットを受容した社会の一面を示す20世紀初頭の美術作品を展示します。

第二部:戦後Ⅰ 大衆文化の興隆と戦後アートの動向

戦後日本のロボットは、大衆文化の中で大きく発展しました。《鉄腕アトム》《鉄人28号》から《機動戦士ガンダム》に至るロボットコンテンツは多くの支持を集め、現在では日本独自の文化として海外でも高く評価されています。一方、戦後美術においては、具体的なかたちとしてロボットが表されることは少なかったものの、戦前に引き続き、その概念や思想を内包した表現を見いだすことができます。このコーナーでは、漫画やアニメ、玩具を中心とする資料とともに、戦前の動向を引き継いだ美術作品を展示し、ロボットと戦後美術、そして大衆文化がどのように息づいているかを検証します。

第三部:戦後Ⅱ ロボットイメージの現在 ロボティクスからアートまで

20世紀末には、大衆文化としてのロボットが大きく展開するとともに、現実の二足歩行ロボットの技術も長足の進歩を遂げました。これらの成果を踏まえ、ロボットと通じて人間を理解しようとする研究が登場したり、社会におけるロボット的なるもののあり方を考える現代美術作家やデザイナーが登場しました。このコーナーでは、ロボティクス(ロボット学)として進歩を続けるロボット研究の成果を資料等で紹介するとともに、ロボット文化の多様な発達を反映した美術作品を展示し、現代日本の文化にロボットがどのように息づいているかを検証します。あわせて日本のアニメーションにおいて重要なモチーフとなっているロボットをテーマにした本展オリジナルのアニメーション作品も上映いたします。