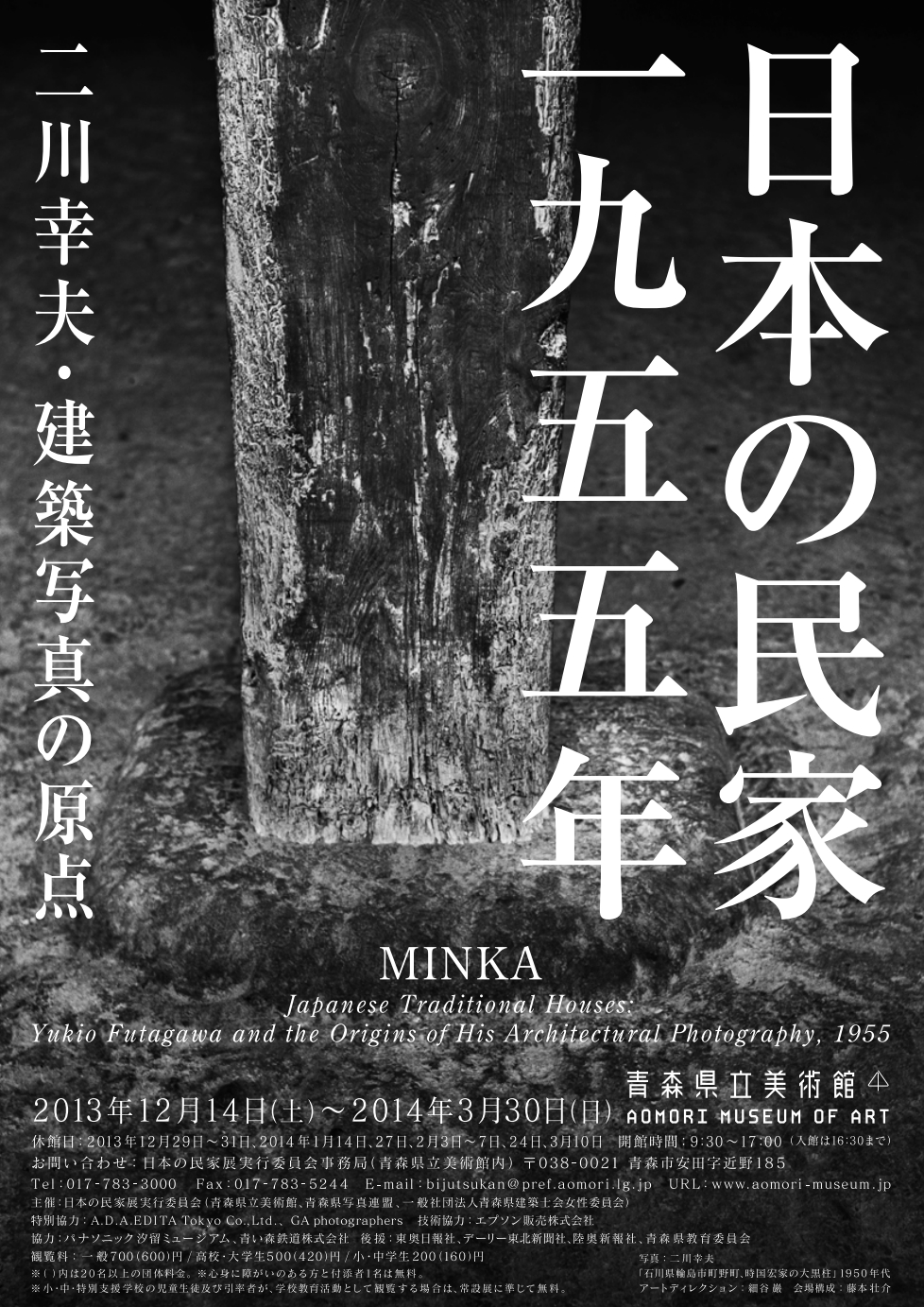

日本の民家 一九五五年 二川幸夫・建築写真の原点 MINKA Japanese Traditional Houses: Yukio Futagawa and the Origins of His Architectural Photography, 1955

1957年から59年にかけて発行された『日本の民家』全10巻は、日本が国際的な経済発展に向けて飛躍しようとしていた頃に、あえて民家の最期の美しさにカメラを向けて、世間を瞠目させました。大地とつながる民家の力強さ、そしてそこに蓄積された民衆の働きと知恵をとらえた280点のモノクロ写真は、二川幸夫(1932-2013)が20歳前後に撮影したものです。文章は当時新鋭の建築史家、伊藤ていじ(1922-2010)が著しました。

二川幸夫は確かな評価眼を通して見たものを建築写真として定着し、自ら主宰する出版社を中心に発表してきました。優れた建築を追って世界中を駆け巡り、比類のない作品を精力的に残してきた彼の建築の旅の原点は、この『日本の民家』にあります。

本展は1955年にさかのぼって、若き日の二川幸夫がとらえた貴重な民家の姿を、選び抜いた約70点の作品を通してご覧いただきます。

二川幸夫(ふたがわ・ゆきお)

1932(昭和7)年-2013(平成25)年。大阪市生まれ。

大阪市生まれ。大阪市立都島工業高校を経て1956年早稲田大学文学部卒業。在学中に建築史教授の田辺泰の勧めで民家と出会い撮影を始め、1957-59年、美術出版社から『日本の民家』全10巻(文:伊藤ていじ)として発表する。1959年同著で毎日出版文化賞受賞。1970年、建築書籍専門の出版社A.D.A.EDITA Tokyo Co.,Ltd.,を設立し、世界の建築を撮影し発表し続けた。

伊藤ていじ(いとう・ていじ)

1932(昭和7)年-2013(平成25)年。大阪市生まれ。

1922(大正11)年-2010(平成22)年。岐阜県安八郡北杭瀬村(現大垣市)生まれ。本名、伊藤鄭爾。

1945年東京帝国大学建築学科卒業。同大学助手、東京大学生産技術研究所特別研究員、ワシントン大学客員教授、工学院大学学長、文化財保護審議会委員、文化財建造物保存技術協会理事長を歴任する。1961年日本建築学会賞(論文)受賞。主要著書に『中世住居史-封建住居の成立』(東京大学出版会)、『民家は生きてきた』、『日本デザイン論』(鹿島出版会)、『日本の民家』、『重源』(新潮社)など。

開催概要

会期

2013年12月14日(土) – 2014年3月30日(日)

休館日

2013年12月29日 – 31日、2014年1月14日、27日、2月3日 – 7日、24日、3月10日

開館時間

9:30 – 17:00(入館は16:30まで)

観覧料

一般700(600)円/高大生500(420)円/小中生200(160)円

※( )内は20名以上の団体料金

※心身に障がいがある方と付添者1名は無料

※小・中・特別支援学校の児童生徒及び引率者が、学校教育活動として観覧する場合は無料

※常設展観覧料は含まれません

企画展+常設展のお得なセット券もございます!

一般1,000(900)円/高大生660(600)円/小中生240(220)円

※( )内は20名以上の団体料金

※常設展示期間は4/6までですが、3/31以降は割引対象外

関連書籍

『日本の民家 一九五五年』

1企画・編集・撮影:二川幸夫、アートディレクション:細谷巖

出版社:A.D.A.EDITA Tokyo、2012年発行

3,780円(普及版)

復刊版『民家は生きてきた』伊藤ていじ著

出版社:鹿島出版会、2013年発行

3,780円

会場構成

2012年のヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展で金獅子賞を受賞した日本館の参加建築家の一人である藤本壮介(1971- )が手がけます。藤本壮介は、2000年に実施された青森県立美術館設計競技で優秀賞(第2位)を受賞して頭角を現し、2008年には「情緒障害児短期治療施設(北海道伊達市)」で日本建築大賞を受賞。2011年の国際設計競技「台湾タワー」で最優秀賞を受賞するなど、現在、最も注目される若手建築家の一人です。

主催

日本の民家展実行委員会(青森県立美術館、青森県写真連盟、一般社団法人青森県建築士会女性委員会)

特別協力

A.D.A.EDITA Tokyo Co.,Ltd.,、GA photographers

技術協力

エプソン販売株式会社

展示協賛

タキヤ株式会社

協力

パナソニック 汐留ミュージアム、青い森鉄道株式会社

後援

東奥日報社、デーリー東北新聞社、陸奥新報社

お問い合わせ

日本の民家展実行委員会(青森県立美術館内)

〒038-0021 青森市安田字近野185

Tel 017-783-3000(代表)

Fax 017-783-5244

展示内容

1957年から59年にかけて美術出版社より発行され、1959年に毎日出版文化賞を受賞した写真集『日本の民家』全10巻(写真・二川幸夫、文・伊藤ていじ)に収録された日本各地の民家280点のなかから、2012年に再度二川幸夫本人によって選び出され、最新のデジタル出力技術により新たにプリントをおこした72点を紹介する展覧会です。

展覧会は、『日本の民家』の当初の編集に基づいて構成されます。日本の町屋のモデルとなった京都の町屋建築などを取り上げた「京・山城」を起点に、水田耕作地帯の広がる大和盆地中央部の民家などを紹介する「大和・河内」、倉敷市倉敷川沿いの町並みなどで知られる「山陽路」、台風から家々を守るために積み上げられた高い石垣が壮観な「四国路」、屋根の棟を“コ”の字型にした「くど造り」の草葺民家が特徴的な九州地方の「西海路」、そして日本列島北端に戻り、馬屋と母家が一体となった民家「曲り屋」「中門造り」などが見られる東北地方の「陸羽・岩代」、江戸の大火を契機として普及した土蔵造りの「店蔵」などが現在も残る「武蔵・両毛」、山々に囲まれた土地柄、峠を行き交う旅人のための宿場町が栄えた「信州・甲州」、柱を太くするなど重い積雪を耐え抜くための様々な工夫が施された民家を紹介する「北陸路」、最後は二川幸夫の民家の旅の起点となり、東西日本文化の結節点として優れた民家が残された「高山・白川」でしめくくられます。

写真:二川幸夫

「愛媛県南宇和郡西海町、外泊集落」

1950年代

© Photo:Yukio Futagawa

写真:二川幸夫

「石川県輪島市町野町、時国宏家の大黒柱」

1950年代

© Photo:Yukio Futagawa

写真:二川幸夫

「山形県蔵王村、民家の妻破風」

1950年代

© Photo:Yukio Futagawa