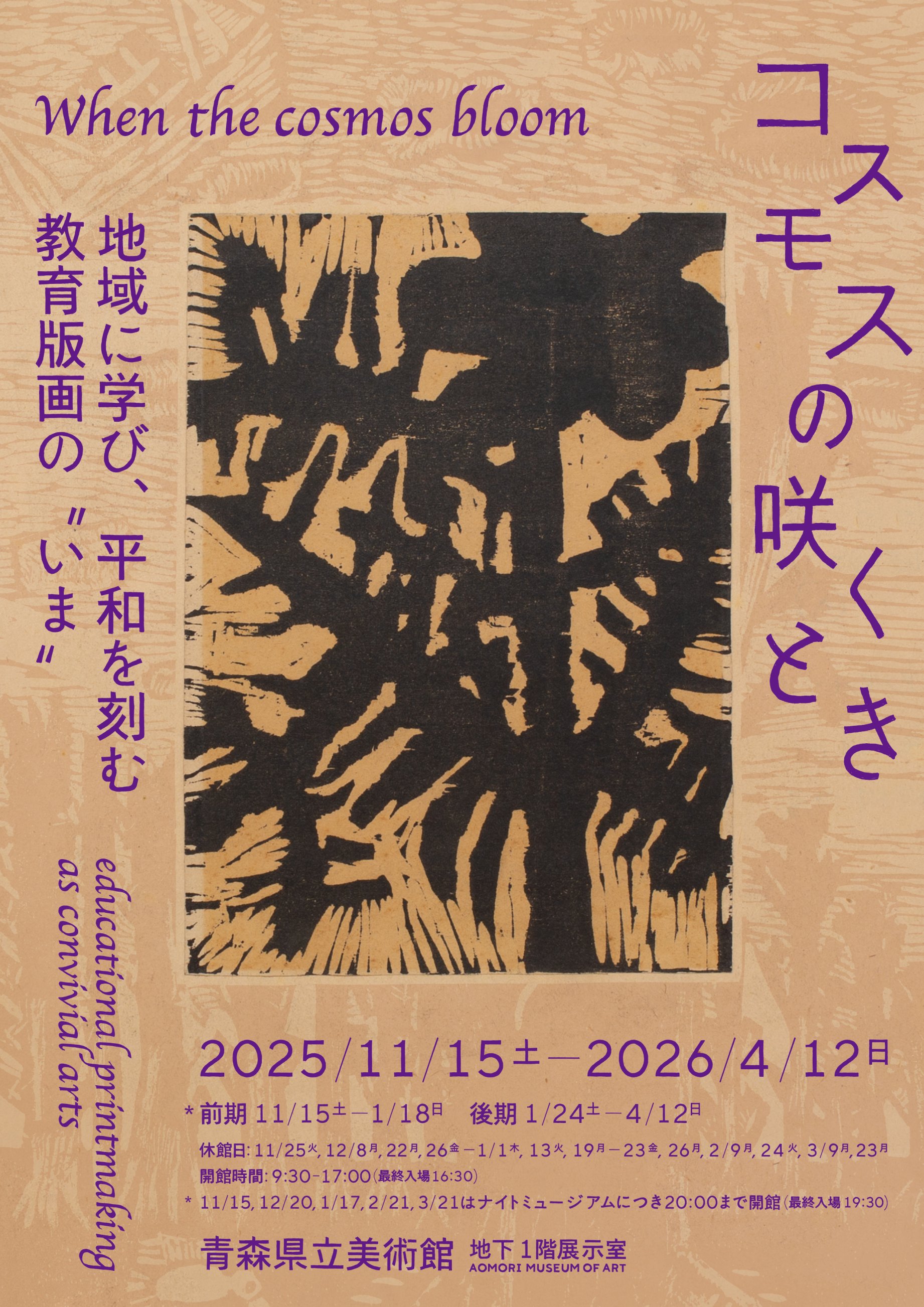

コスモスの咲くとき -地域に学び、平和を刻む教育版画の”いま”

本企画は小中学校での版画の取り組み-「教育版画」における子どもたちの「他者と共に生きる実践」という側面に改めて注目し、反復させ、アートを社会の今を動かす力につなぐ県立美術館の展示プロジェクトです。

戦後の教育版画運動をけん引した大田耕士(1909-98/版画家・教育者)らの戦前の仕事や墨塗り教科書を起点にすえ、平和を思い生活を見つめることから生まれた1950-90年代の県内教育版画作品(五所川原市教育委員会蔵)を軸とし、全長30mの傑作《車力農業史》刷りなおしや抵抗のアクションとしての版画を手がけるA3BCの活動、国をこえた子どもたちの版画交流の現在が随時合流して展開します。ここには互いの共感と地域へのまなざし、平和への祈りが交響する場が生まれることになるでしょう。

戦後80年を迎えながらも未だ戦火に苛まれ、社会的矛盾が深刻化し、技術の濫用が地球をも引き裂く今日の世界。いま私たちは自らの手と目を鍛え、コスモスの花言葉に通じる「平和」を積極的に求める必要があります。もっと学びを、もっと版画を!かつての・いまの子どもたちと連帯して私たちも成長しなおす時が来ました。

芽吹くコスモスたる版画作品の数々を、多くの方に体験していただければ幸いです。

開催概要

会 期

2025年11月15日(土) – 2026年4月12日(日)

*【前期】11月15日(土)-1月18日(日) 【後期】1月24日(土)-4月12日(日)

**同時期のコレクション展内での開催となります

休館日

11月25日(火),12月8日(月),22日(月),26日(金)-1月1日(木),13日(火),19日(月)-23日(金),26日(月),2月9日(月),24日(火),3月9日(月),23日(月)

会 場

青森県立美術館展示室M,L,J,I ほか

紹介作家や学校

A3BC、大田耕士、菊岡久利、今純三、県教育サークル協議会、ケーテ・コルヴィッツ、齋藤寛子、志賀理江子、鈴木喜代春、働くものの会、六ヶ所村図工研究部

[鰺ヶ沢町]西海小学校生徒 [黒石市]大川原小学校生徒、黒石小学校生徒 [五戸町]石沢小学校生徒 [佐井村]佐井小学校生徒 [外ヶ浜町]石浜中学校生徒 [つがる市]育成小学校生徒、富萢中学校生徒、車力小学校生徒 [八戸市]小中野小学校生徒、鮫中学校生徒、湊中学校生徒 [深浦町]岩崎南小学校生徒 [藤崎町]十二里中学校生徒 [三沢市]上久保小学校生徒 [むつ市]奥内小学校二又分校生徒 [六戸町]昭陽小学校生徒 [青森市]市内小学校生徒 [秋田県大館市]越山小学校生徒 [宮城県仙台市]東北朝鮮初中級学校生徒 [アメリカ・メーン州]小学校等生徒 ほか

主 催

青森県立美術館

後 援

青森放送、青森テレビ、青森朝日放送、東奥日報社、デーリー東北新聞社、陸奥新報社、青森市教育委員会、五所川原市教育委員会

チケット販売

一般700(560)円

大学生400(320)円

18歳以下および高校生 無料

*( )は20名以上の団体料金 **心身に障がいのある方と付添者1名は無料

展示内容

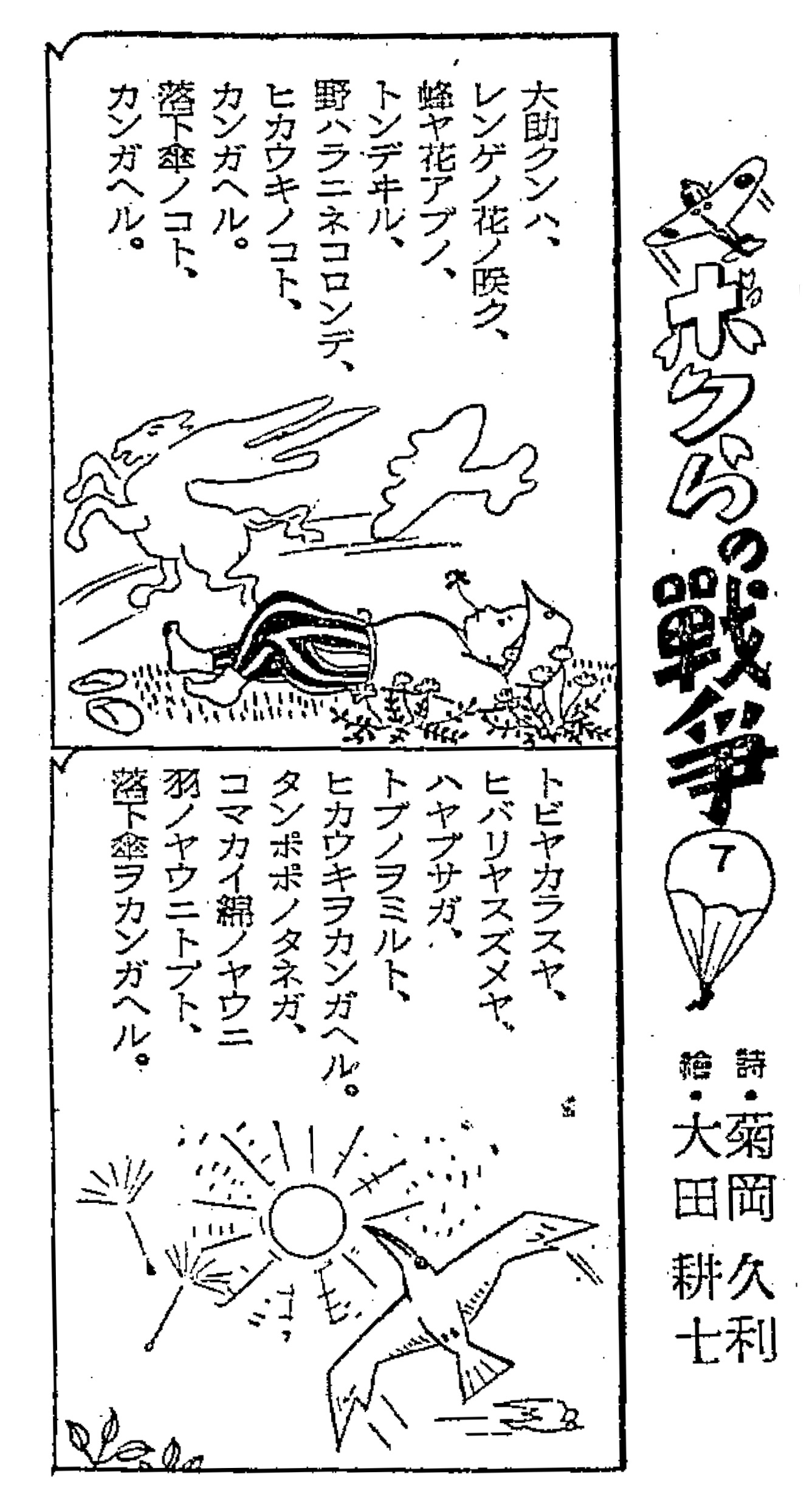

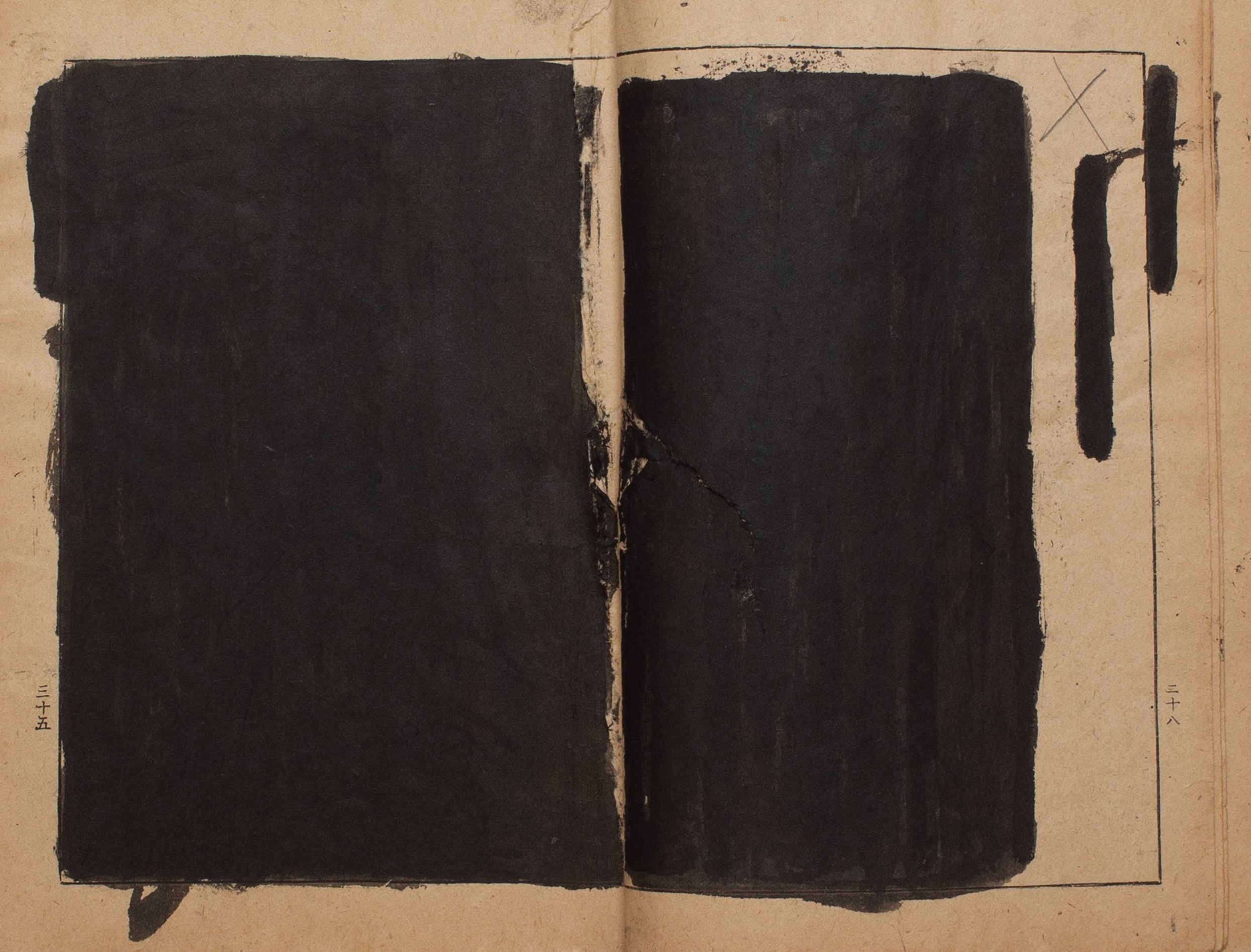

第1章 ぼくたちはどう生きるか −焼けあとに集う

ケーテ・コルヴィッツによる《織工の蜂起》連作、県内版画興隆の祖・今純三、教育版画をけん引した大田耕士らの戦前の作品資料のほか、教育の転換点としての墨塗り教科書、1950年代の平和学習や生活を見つめる作文学習−生活綴方の要素を取り入れた学級通信などを紹介。暮らしへのまなざしと平和への祈りを一致させ、生きることを立て直そうとした戦前から戦後へと続く実践の軌跡を紹介します。「歴史は生き生きと語られ、新しい生命をもつものとして受けとめられなければならない」(大田)。

ケーテ・コルヴィッツ「5.襲撃」《織工の蜂起》(1893-97) 当館蔵

詩:菊岡久利 画:大田耕士「ボクらの戦争」『毎日新聞』1943(昭和18)年4月14日/朝刊4面

墨塗り教科書 『 高等科国語二』(発行:1944/文部省) 個人蔵

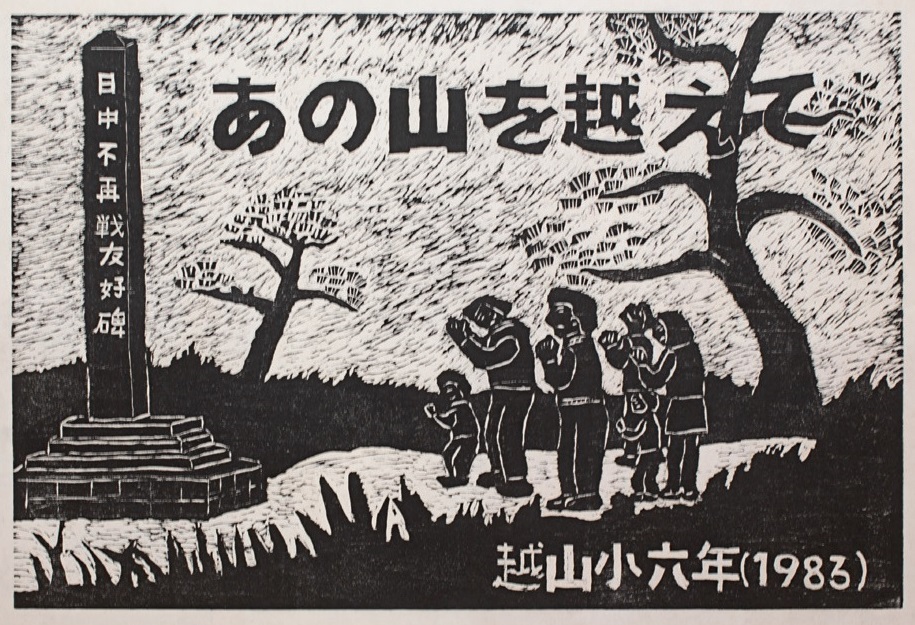

幕 間 山の向こうでは −「花岡事件」を忘れない

平和を想うことと地域を学ぶことをつなぐ結節点とも言える教育版画の実践として青森の山向こう−秋田県大館の越山小学校で取り組まれた終戦間際の中国人強制労働の史実(「花岡事件」)を悼み、今に伝える作品《あの山を越えて》があります。ここでは本作とともに花岡事件を主題とした連作版画《花岡ものがたり》(編:中日友好協会 詩:喜田説治 画:新居広治、滝平二郎、牧大介ら/1945)、版画作品《Remembering Hanaoka》(A3BC/2025)、映像作品《『花岡ものがたり』をいまよむ》(朗読:齋藤寛子、撮影:古里裕美、発案:志賀理江子/2025)を紹介します。

秋田県大館市・越山小学校6年生14名/指導:庄司時二「(表紙)日中不再戦友好碑」《あの山を越えて》(1983) 五所川原市教育委員会蔵

第2章 地域に学び、己を耕す −もう一つの「成長期」を刻む

1960年代から70年代の「高度経済成長期」にかけての県内教育版画には、風土に根ざした歴史や出来事に対する学びから得られた社会の矛盾や他者への気づきのもと、子どもたちが自らを地域に生きる主体として、いわばもう一つの成長期を後付ける側面があります。ここでは当時の県内教育版画の数々を紹介するとともに、残された板木をもとに30mの版画絵巻の傑作《車力農業史》(1973)を当時子どもだった大人たちが、いま刷りなおす試みを紹介します。成長の軌跡を今を生きる人々へとリレーする章です。

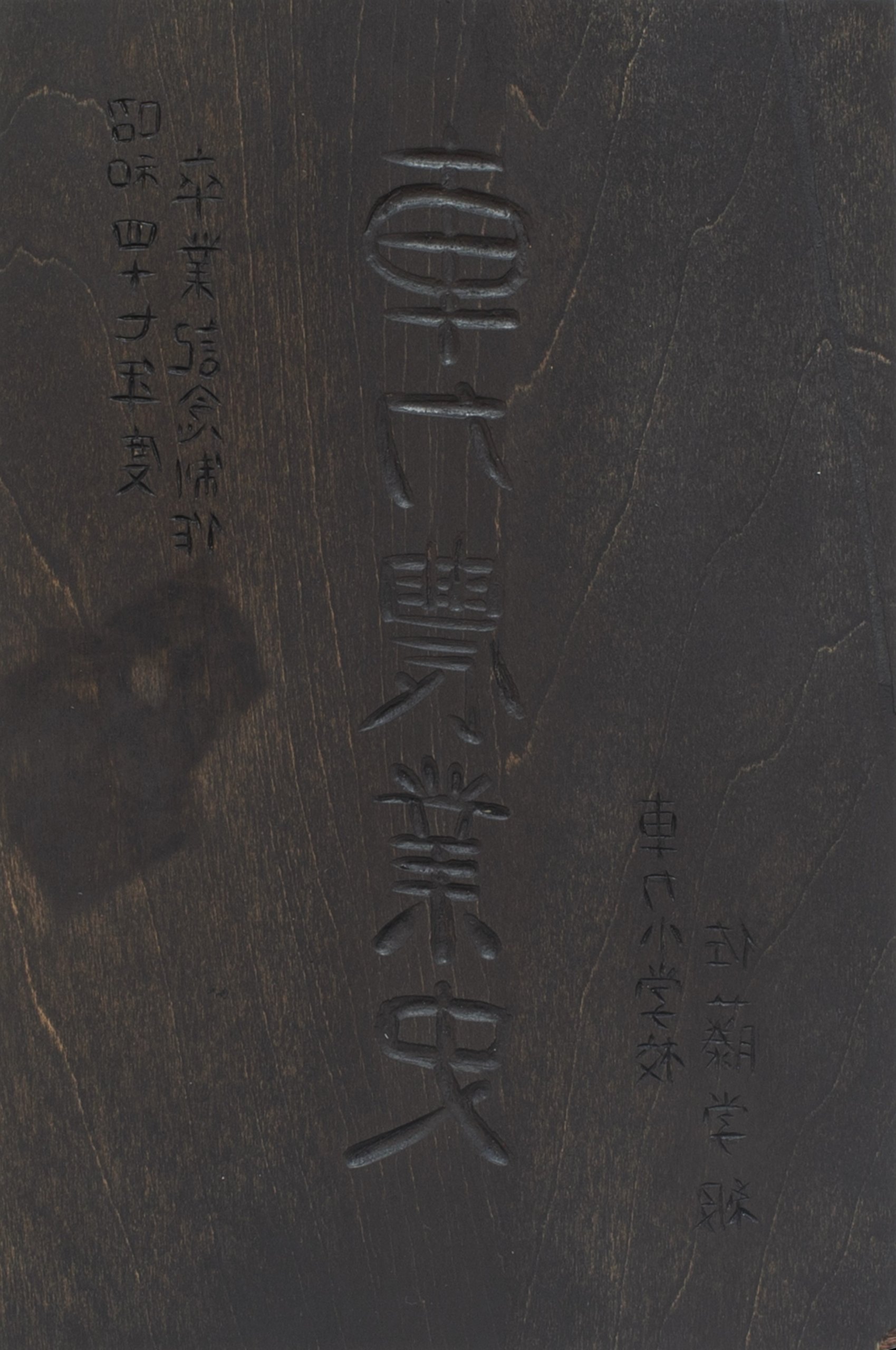

つがる市・車力小学校6年生40名/指導:佐藤浤生《車力農業史(板木の一枚)》(1973) 個人蔵

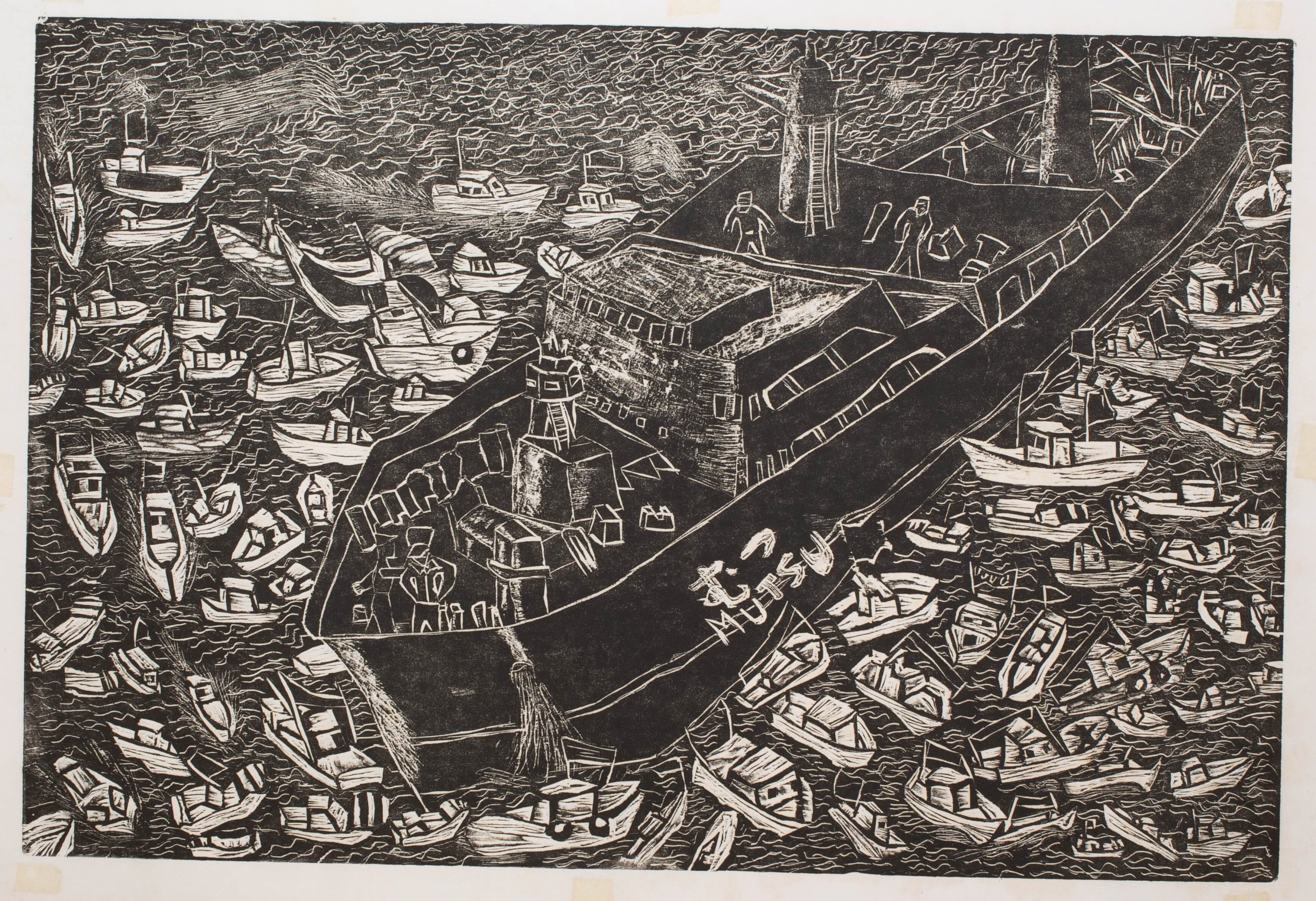

むつ市・奥内小学校二又分校生徒/指導:三橋辰雄・京子 「原子力船をかこんだ漁船三百」《原子力船むつ —むつの海を守る人々》(1974) 五所川原市教育委員会蔵

第3章 種のゆくえ −いのちと平和の明日をもとめて

1970年代以降の教育版画においては身近な自然や昔語りを題材に、子どもたちが学んだものを組み合わせて行う総合的な表現が多く見られるようになります。そのような制作を通じて子どもたちの身近な社会としての地域へのまなざしはやがて「心の平和」をもとめる想像力豊かな作品制作へと結実してゆきます。花ひらくコスモスのごとき制作は時空を超えて今の子どもたちに、そして私たちに影響を与え続けています。ここでは混迷の時代にあって平和に向けた積極行動へと私たちを向かわせる「種」となり得る作品の数々を県内外から集めて紹介します。

八戸市・湊中学校養護学級生徒/指導:坂本小九郎「3. 天馬と牛と鳥が夜空をかけていく」《虹の上を飛ぶ船 総集編(2)》(1976) 五所川原市教育委員会蔵(青森県立美術館寄託) *本作は前期後期ともに展示されます。

東北朝鮮初中級学校生徒14名が「好きな動物」をテーマに制作した版画バナー(2025) 東北朝鮮初中級学校蔵