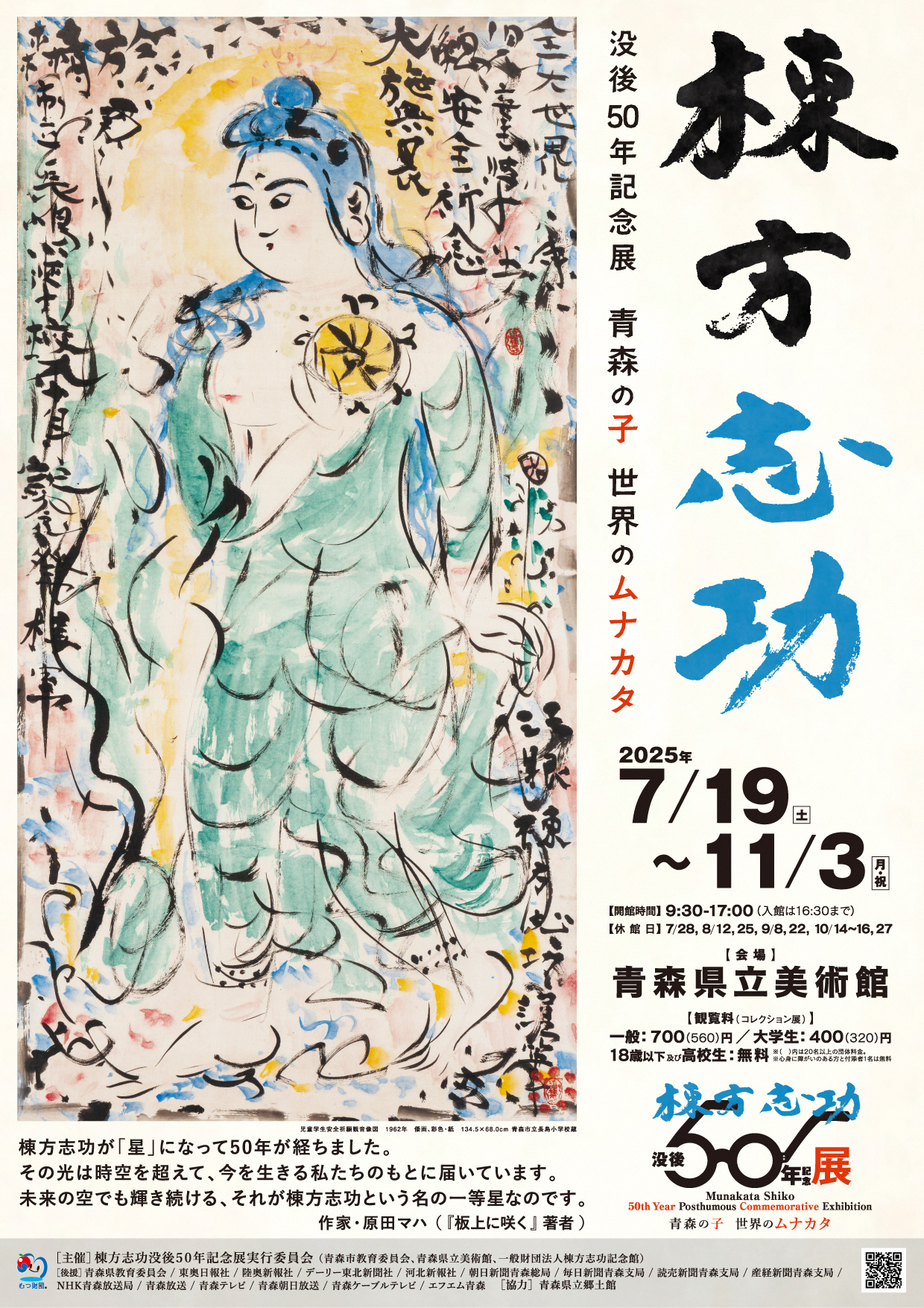

コレクション展2025-2 棟方志功没後50年記念展「青森の子 世界のムナカタ」

開催概要

会場

青森県立美術館

会期

2025年7月19日(土) ~11月3日(月・祝)

休館日

2025年7月28日(月)、8月12日(火)、8月25日(月)、9月8日(月)、9月22日(月)、10月14日(火)、10月15日(水)、10月16日(木)、10月27日(月)

開館時間

9:30-17:00(展示室への入場は16:30まで)

チケット販売

一般:700(560)円 大学生:400(320)円 18歳以下及び高校生:無料

※( )は20名以上の団体料金

※心身に障がいのある方と付添者1名は無料

展示内容

コレクション展2025-2

展示室F, G|奈良美智の言葉 ―もう一つの創造世界

国内外で活躍する青森県出身の美術作家・奈良美智は、孤独に佇む鋭い眼差しの子どもの絵画や、ユーモラスでありながらどこか哀しげな犬の立体作品で、国や世代を超えて多くの人々の心を捉えてきました。青森県立美術館では、開館前の1998年から奈良の作品を収集し始め、現在、その数は170点を超えます。

奈良の感性が音楽、とりわけ1960年代から70年代にかけてのフォークやロックから大きな影響を受けていることは広く知られています。しかし、その豊かな感性が、熱心な読書家としての一面からも多くの糧を得ていることは意外に知られていないかもしれません。音楽を聴くことと同じくらい本を読むことも好きだった奈良は、宮沢賢治の童話、同郷の文豪である葛西善蔵や太宰治の小説そして中原中也や吉本隆明の詩まで、少年期から青年期にかけてさまざまな文学に触れています。

文学に親しむことで培われた言葉に対する奈良の独特の感覚は、作品タイトルやドローイングにしばしば書き込まれる詩的な、あるいはモットーや呪文のような言葉の中にも垣間見られますが、なかでも1990年代に制作された詩の数々に、その生き生きとした発現を見ることができます。ここでは、奈良によるいくつかの詩を紹介しながら、言葉が生み出すもう一つの創造世界と共に奈良作品を展観します。

展示室I|地球っていいなぁ: 成田亨、馬場のぼる

1985年公開の映画『Back to the Future』のなかで主人公マーティ・マクフライの演奏による『Johnny B. Good』に唄われた「緑したたるニューオリンズ~♪」(戸田奈津子さんの翻訳。好きです!)ではありませんが、地球って本当にいいところだなあと思います。

あたたかな太陽の光、すきとおった水と空気。それらの恩恵を受け、のびのびと成長する植物や生きものたち。その中で独自の進化をとげ、やがて自らのための「太陽」をも手にした人類。昼となく夜となく、光りかがやく地球に惹かれて地の底海の底、そして宇宙の果てからも、様々なものたちがやって来がちなのも、むべなるかな。

もっとも光の熱が強すぎるのでしょうか、沸騰しそうになっている最近の地球の、夏の暑さはちょっといただけない気もします。ねこをはじめ、己の毛皮が脱げない隣人たちの安否が気になる今日この頃です。

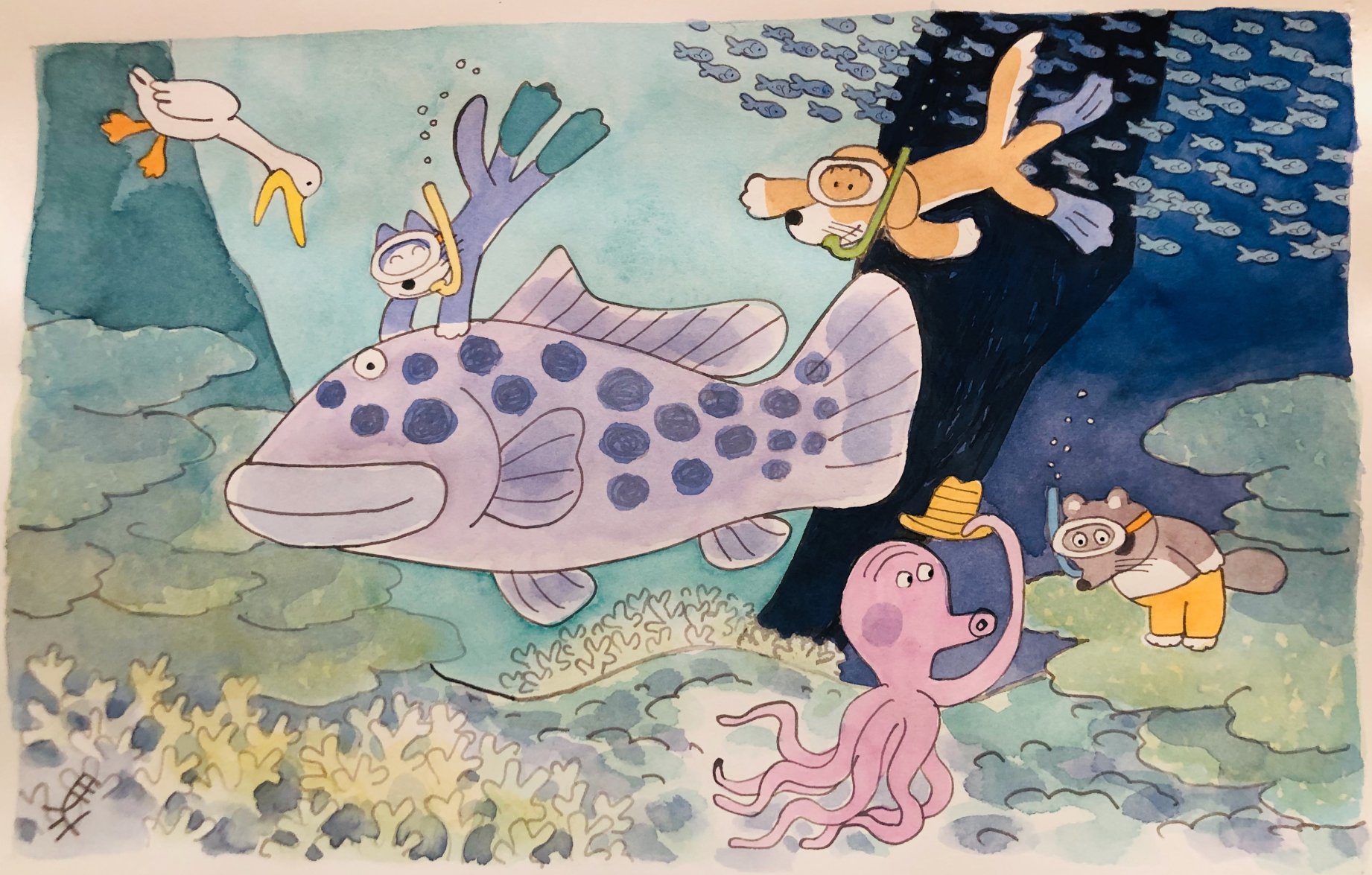

本コーナーでは彫刻家・特撮美術監督の成田亨による宇宙人や怪獣デザイン原画の中から地球にやって来るものたちや地球に生まれた《鬼》の巨大彫刻とともに、絵本作家の馬場のぼるが手がけた、お馴染みのねこやあひる、たぬき、いぬたちが登場し様ざまな時代の多様なエネルギーにふれる様子を描いたカレンダー『地球っていいなぁ』(1998、1999年/東京電力発行と推定)原画を紹介します。

大人も子どもも、ともに過ごす時間が多くなる夏という季節にあわせ、エネルギーのこれまでとこれからとともに、地球と地球に集まる生きものたちの「いま」に、様ざまな角度から思いをはせていただければ幸いです。

馬場のぼる カレンダー(7月)用原画

1998~1999年頃 水彩・紙

個人蔵 Ⓒ馬場のぼる

展示室H|負けない力 ―青森の女性作家たち―: 伊藤二子

棟方志功、寺山修司や奈良美智など、青森県を代表する芸術家として語られるのは多くが男性作家たちです。しかし、この地に残る魅力あふれる芸術作品の中には、優れた女性作家によって生み出されたものも少なくありません。

近代以降の激しい時代の流れの中で、さまざまな困難に直面しながらも、それをしたたかに乗り越えて、芸術にかける熱い思いを貫き通す。そんな逞しさとしなやかさとをかねそなえた、決して「負けない」青森ゆかりの女性作家たちを、シリーズで紹介いたします。

今回は企画展「佐野ぬい―まだ見ぬ「青」を求めて」に合わせ、津軽・弘前市出身の佐野と同時代に、同じく抽象表現の芸術に挑んだ南部・八戸市出身の造形家・伊藤二子を取り上げます。

伊藤二子は1926(大正15)年、両親の離縁をきっかけに母方の実家のある八戸市に生まれます。祖父・伊藤吉太郎(1851-1932)は、書籍を中心に当時の最先端の商品を扱う「伊吉商店」(現「伊吉書院」)の開業者でした。裕福な家庭環境でありながら、家主と使用人が同じ座敷で食事を共にするような平等を重んじる家風のもとで育った幼少期の経験は、生涯を通して二子の人格を下支えするものとなりました。

小学校時代、手本をそのままに絵を描くのが苦手だった二子は、図画の授業で最低評価である「丙」を付けられます。そのときの強いショックが次第に絵画への関心を高めることとなりました。戦後は八戸市内で教員として勤めていましたが、八戸を拠点に活動した書家・造形家の宇山博明(1913-1997)との出会いをきっかけに、1950年代半ばから本格的に絵画の道へと足を踏み入れていきます。二子の作品ははじめ、前衛書を直接的に彷彿とさせる、赤い下地に黒い墨のストロークを重ねる作風でした。しかし70年代半ば頃から、特注の巨大なペインティングナイフを用いて、掻っ切るように絵の具を乗せて描く手法に変化します。92歳で亡くなるまでほとんど断絶することなく、この独自の制作スタイルを貫き通しました

本展では、師である宇山から受け継いだ「作るのではなく、いのちそのものが造形になる」という創作精神のもと、二子が「いのちの形」を探究しながら描いた作品の数々を、2011年に当館で行なわれた公開制作時の記録映像や関連資料と合わせて紹介します。

伊藤二子《無題》

2007年 73.0×100㎝

伊藤二子《無題》

2009年 46.0×53.0㎝

展示室N,棟方志功展示室,展示室O,P,Q,M,L,J|

棟方志功没後50年記念展「青森の子 世界のムナカタ」

2025(令和7)年は世界的板画家棟方志功没後50年の節目にあたります。1903(明治36)年に青森市に生まれた棟方は、はじめ油絵画家を志すも後に版画に転向。日本の伝統を踏まえた題材や装飾的な表現で独自の板画の道を切り開き、戦後は国際美術展での輝かしい受賞や海外での活躍によって、「世界のムナカタ」として広く知られるようになりました。一方、幼い頃から親しんだ青森の自然、ねぶたや凧絵といった故郷の風物を題材にした作品や、自らを「青森の子」と称した作品に象徴されるように、人一倍強い郷土愛の持ち主でもありました。

青森市教育委員会、青森県立美術館、一般財団法人棟方志功記念館が協力し開催する本展では、市内各所で所蔵する通常一般公開していない作品や、青森県立郷土館が所蔵する資料などをとおして、画伯の原点であり生涯愛したふるさと青森の魅力をたっぷりとお伝えするとともに、青森市名誉市民第一号である画伯の功績を改めて顕彰し、次代を担う子どもたちの育成と郷土の文化芸術の継承・発展につなげていくことを目指します。

主催

棟方志功没後50年記念展実行委員会

(青森市教育委員会、青森県立美術館、一般財団法人棟方志功記念館)

後援

青森県教育委員会、東奥日報社、陸奥新報社、デーリー東北新聞社、河北新報社、朝日新聞青森総局、毎日新聞社青森支局、読売新聞青森支局、産経新聞青森支局、NHK青森放送局、青森放送、青森テレビ、青森朝日放送、青森ケーブルテレビ、エフエム青森

協力

青森県立郷土館

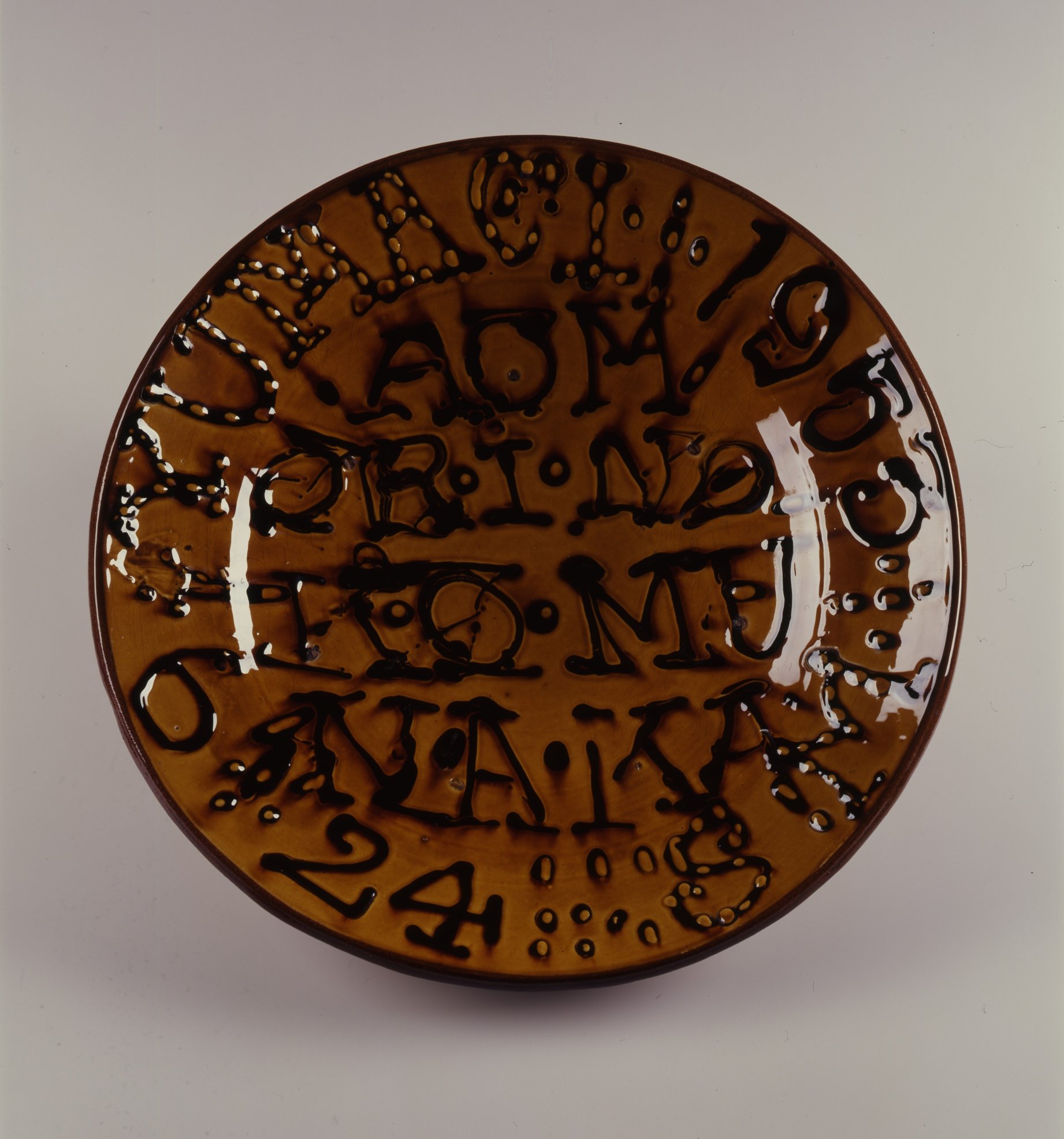

青森の子紋 大皿

陶器 1953年

青森県立美術館蔵

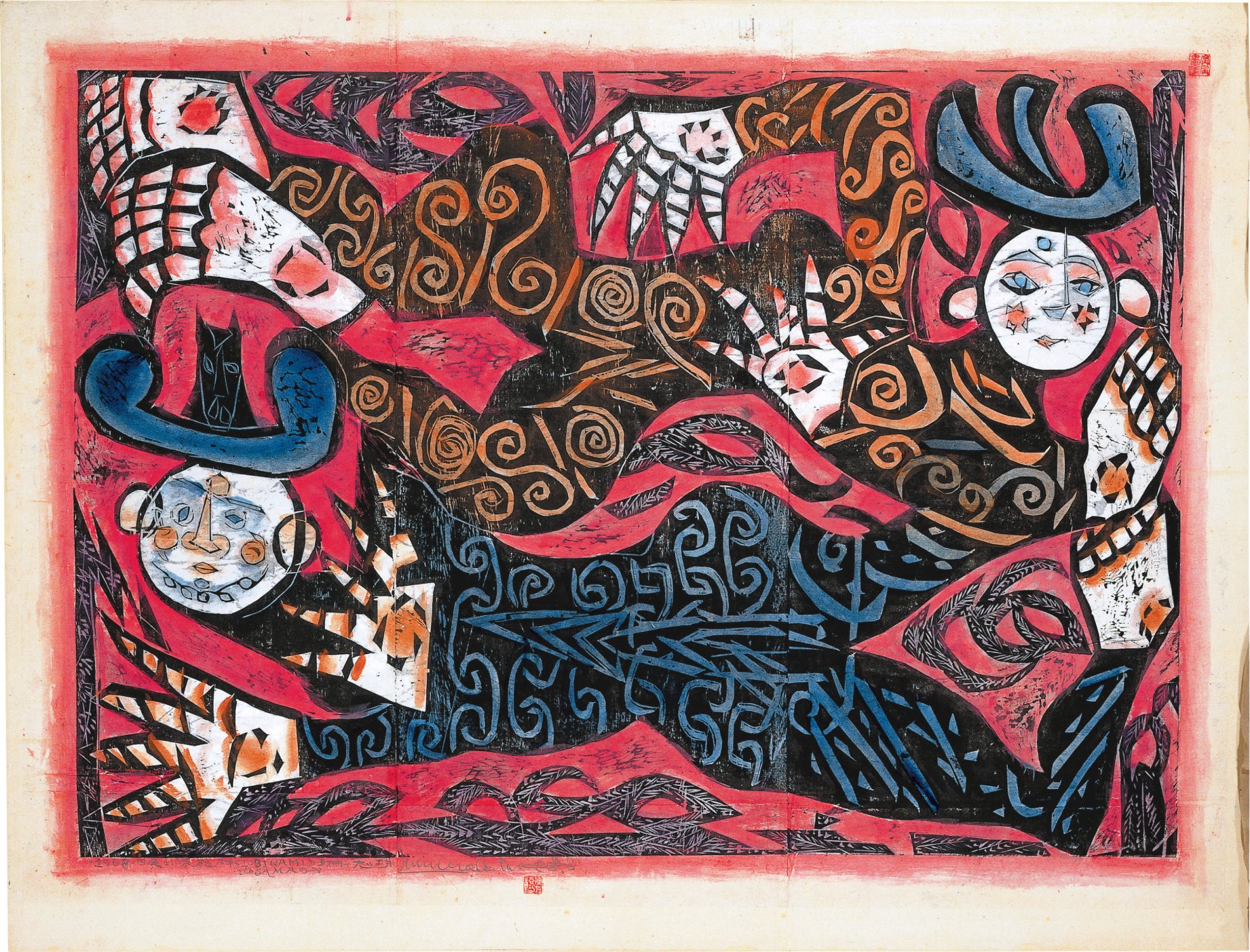

飛神の柵(御志羅の柵)

板画 1968年

棟方志功記念館蔵

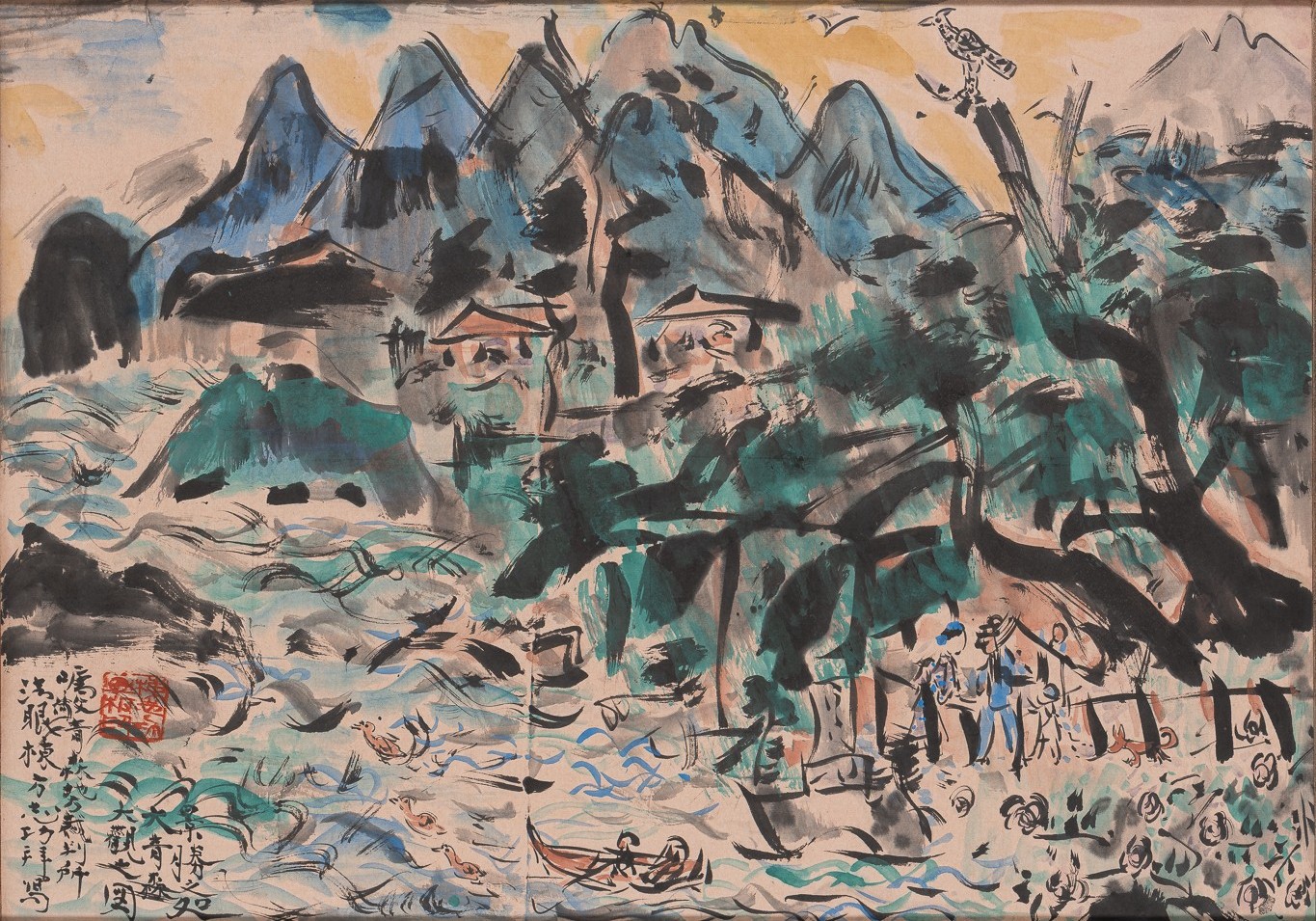

青森景勝之処大観之図

倭画 1970年

青森地方裁判所蔵