コレクション展2025-3

秋のコレクション展は版画がアツい!1950〜90年代の県内小中学生らが制作した版画作品をコレクション作品とともに「平和への願い」「地域に学ぶ」「他者と生きる」等のトピックで紹介する特集展示「コスモスの咲くとき −地域に学び、平和を刻む教育版画の”いま”」を開催します。

あわせて共に今年生誕90年となる工藤哲巳と寺山修司による前衛的な芸術表現の数々を二人が参加した1972年ミュンヘン・オリンピック公式芸術プログラム「シュピール・ストラッセ」への関わりの一幕を添えて紹介する展示、ウルトラ・シリーズの宇宙人や怪獣デザインを手がけたほか多彩なジャンルで活躍した成田亨の作品展示を行うほか、通年展示として棟方志功や奈良美智の作品をご紹介します。

開催概要

会期

2025年11月15日(土)~ 2026年1月18日(日)

休館日

2025年11月25日(火)、12月8日(月)、12月22日(月)、12月26日(金)~2026年1月1日(木・祝)、1月13日(火)

会場

地下1階および地下2階展示室F,G

チケット販売

一般700(560)円

大学生400(320)円

18歳以下および高校生 無料

*( )は20名以上の団体料金 **心身に障がいのある方と付添者1名は無料

展示内容

展示室M,L,J,Iほか|特集展示「コスモスの咲くとき -地域に学び、平和を刻む教育版画の"いま"」

展示の詳細はこちら。なお本展示は次回第4期コレクション展にも継続して展開します。

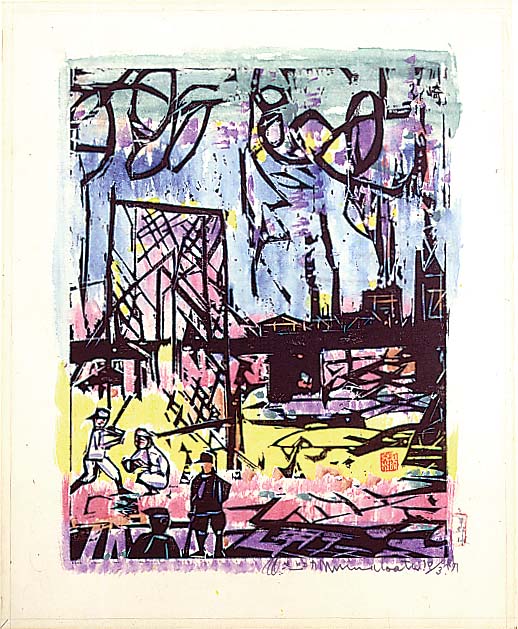

展示室N, 棟方志功展示室|棟方志功が教える板画 ―暮らしを見つめ、日本の美を描く

棟方志功《東海道棟方板画 川崎:草野球》1964年

木版、彩色・紙 48.2×38.1

棟方志功は子どもの版画教育にも熱心に携わりました。1956年から1975年まで、「青森県下小中学生版画コンクール」の審査員を続けたほか、疎開先の富山県福光(現南砺市)では学校で指導をしたり、版画に限らず書道の会を開催したりと、子どもにも敬意をもって接し、一緒になって学ぶことを大切にしました。

また、指導という点では、『板畫の話』(1954年、宝文館)という一般に広く版画の作り方を教える技法書も出しています。制作工程、材料、道具などについて、アドバイスや他作家の図版を交えて詳らかにしているだけでなく、版画の歴史や日本版画界の現状まで、豊富な情報を盛り込んだ一冊です。当初は中学生を対象に書き始めたといい、やはり棟方にとって重要なのは、子どもも大人も関係なく多くの同志が生まれることでした。そして、「板画」という表記でも強く打ち出している、日本の木版画こそ「日本独特の伝統と美しさの存在を誇る」(前掲書)という自身の板画観を、本書では一貫して伝えています。

特集展示「コスモスの咲くとき」で紹介される「教育版画」への直接の関与はなかったものの、以上のように指導した子どもたちや技法書の読者らと共に学び合う姿勢、地域に学び暮らしを見つめる視点など、棟方が重んじたことと教育版画の理念には共通するものがあります。このコーナーでは、暮らしを見つめる視点で「日本でなくてはない美しさ」(前掲書)を描いた《東海道棟方板画》をはじめ、棟方志功の板画作品を中心に紹介します。

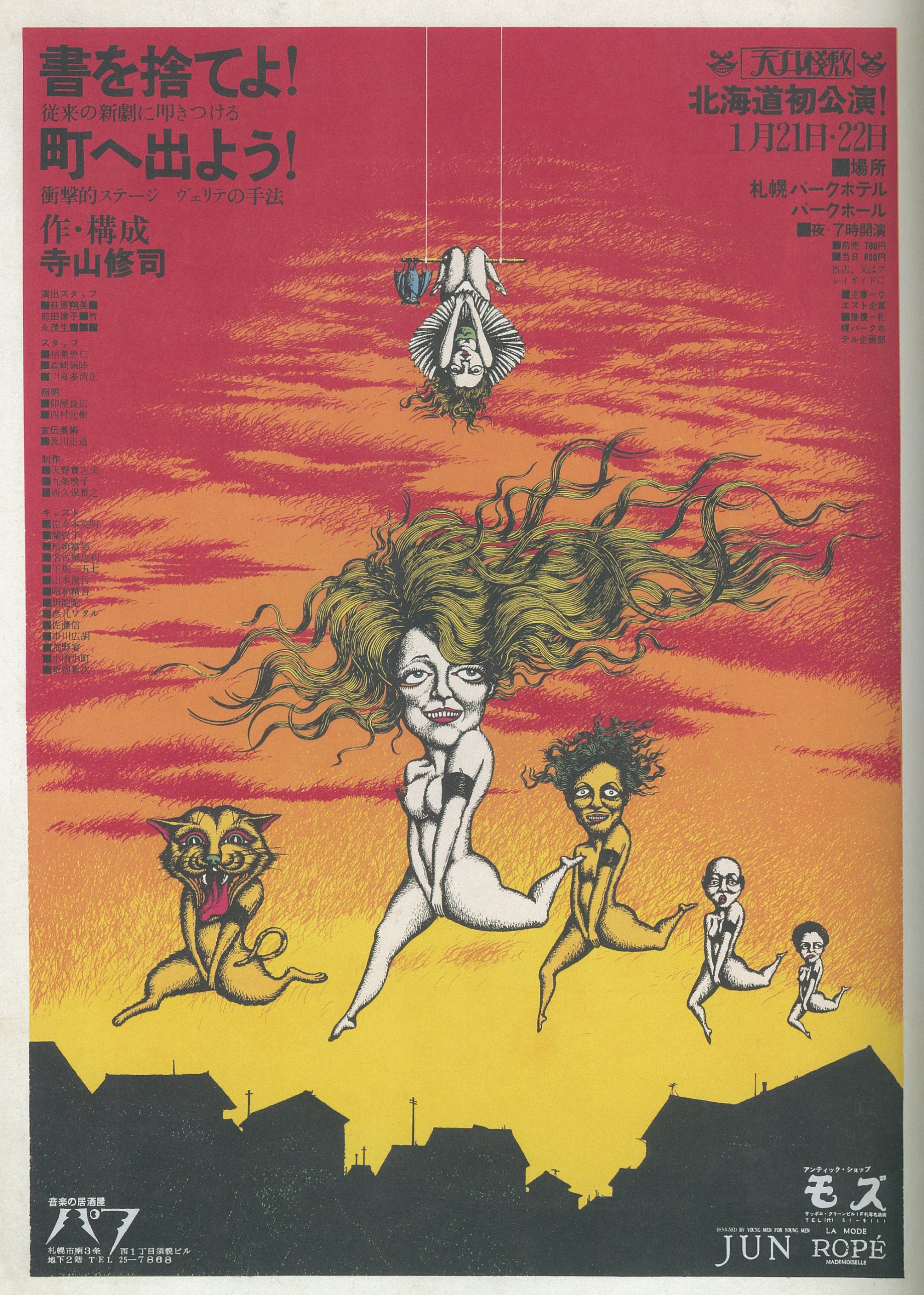

展示室O,P,Q|90年目の狂詩曲 ―工藤哲巳、寺山修司

及川正通《書を捨てよ!町に出よう!》1969年

シルクスクリーン・紙 108.9×79.2cm

工藤哲巳《電子回路の中における放射能による養殖》1970年

プラスチックのボウル、木、綿、プラスチック、ポリエステル、人工毛髪、電子回路図、人工土、おもちゃの鼠、トランジスター、絵具

25.0×Φ48.0

© ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2025 E6219

いまやアクションあるのみです!

1960年、反自民党系の社会運動団体「若い日本の会」が日米安保反対を表明するべく、若手芸術家を招いた集会を企画しました。上記はそこに美術系として唯一選ばれ、参加した工藤哲巳が叫んだ一言です。すでに日用品や行為をもとに既存の芸術のあり方を問う「反芸術」の旗手として名を上げていた工藤。彼がこの発言ののち渡仏し、人間身体を手がかりに「社会評論の模型」たるオブジェを次々発表、西欧文明を逆なでし続けたことをふまえると、この発言からは、工藤が身体との地続きでもって、自作に鑑賞者の感性を変革させる個別のメディアとしての可能性を求めていたことが見えてきます。

寺山修司が「のぞき」アパート侵入、捕まる 罰金命令

1980年、8月1日付毎日新聞の記事見出し。扇情的な書きぶりですが、実際は取材のための路地裏散策をした程度のものであり、寺山は覗きの犯人ではありません。ただしここで興味深いのが、自ら目玉一つとなって対象を見つめる「覗き」行為は、高度に情報化された都市空間を身体化する実践であるということです。覗きにより直結する身体と空間、その拡がりは俳優の身体やナンセンスな脚本のもと加速し、やがて世界を丸ごと変質させる。メディアによる誤配が、寺山修司(天井桟敷)の創作姿勢を図らずも露わにしてしまう点こそ「寺山らしい」と感じるのは私だけでしょうか。

ともに1935年生まれ、国内外で活躍しながらも生前は交わることの多くなかった二人のアーティストの事後的な出会いの形式があるならば、その場の出来事と複数の音楽形式をまぜこぜにする「狂詩曲」ほど似つかわしいものはありません。「くり返される諸行無常/よみがえる性的衝動」(this is 向井秀徳)。身体とメディア入り乱れ、二人が束の間居合わせた1972年ミュンヘン・オリンピックでの一幕をも引き込みながら、今なお(美術館という)現実空間を揺らがせる、自由な叛乱の場に巻き込まれてください。

展示室H|異人を象る ―成田亨

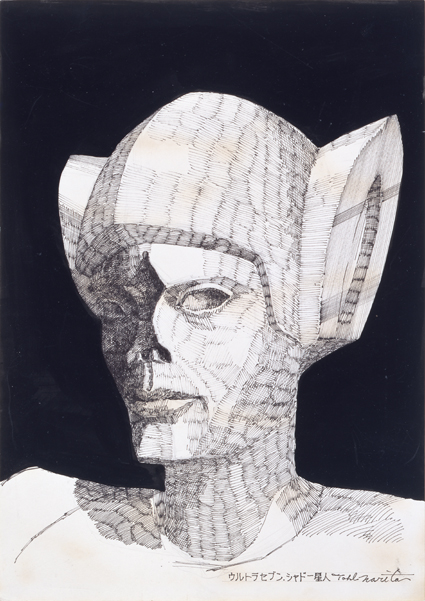

成田亨《シャドー星人イラスト》1983年

ペン、水彩・紙 38.0×27.0cm

特撮テレビ番組「ウルトラQ」「ウルトラマン」「ウルトラセブン」の宇宙人や怪獣デザインを手がけた特撮美術監督として知られる成田亨は、絵画や彫刻制作を通じて自らの芸術表現を追求したアーティストでもあります。二つの立場の間で引き裂かれ、それでもなお自らの信じる芸術を求めて創作仕事にまい進する成田の姿は、私たちの胸を打たずにはいられません。本コーナーでは「特撮か芸術か」の二者択一ではなく、ジャンルを越境しながらどうにか続けられ、最後には「完全燃焼」(流里夫人)へと至った、成田の多面的な創作の一端を「異人」という切り口で紹介します。

外国人や宇宙人、鬼や妖怪の類に至るまで幅広く「見知らぬもの」の意を含む「異人」は、成田の創作をひもとくキーワードです。青森時代に師事した画家・阿部合成や彫刻家・小坂圭二仕込みの「動勢(ムーブマン)」に重きをおく成田の手つきは、人体に自ら抱くイメージを重ね、彫刻へと転換させる行為であり、それはメディアの中で活躍する異人の身体を具えた「ウルトラ」のデザインやテクスチャーとも相互に影響を与えあっていることが見えてきます。鑑賞してくださる方々におかれましては「特撮か芸術か」という線引きをいったん取り払い、そのキャリアの全体にわたって「まだ見ぬもの-異人」に出会おうとしてきた成田自身の、創作をめぐる姿勢にふれていただけますと幸いです。

展示室F,G|Over the Rainbow (虹の彼方に) ―奈良美智と杉戸洋の共作を中心に

奈良美智+杉戸洋《Shi-Ma》2004年

アクリル絵具・キャンバス 80.0 x 65.0cm

作家蔵

国内外で活躍する青森県出身の美術作家・奈良美智は、孤独に佇む鋭い眼差しの子どもの絵画や、ユーモラスでありながらどこか哀しげな犬の立体作品で、国や世代を超えて多くの人々の心を捉えてきました。青森県立美術館では、開館前の1998年から奈良の作品を収集し始め、現在、その数は170点を超えます。

2025年の春、奈良美智の最初期の貴重な油彩画『カッチョのある風景 A Landscape with “Kaccho”』(1979年)が当館に寄贈されました。寄贈者は画家で、現在、東京藝術大学美術学部の教授も務める杉戸洋。杉戸は、奈良が愛知県立芸術大学在学時代にアルバイトで講師を務めていた予備校の教え子で、同大学の後輩にもあたります。『カッチョのある風景』は、ある経緯で杉戸が長年大切に保管してきたものでした。

師弟関係にある二人ですが、杉戸が画家として活躍するようになってからも、良き友、そして時にライバルとして、親密な交流は続きます。2004年にはウィーンで数ヶ月間にわたる滞在制作を一緒に行い、その時の共同制作は「Over the Rainbow」と題されたドイツでの展覧会で発表されました。

今回は奈良自身の作品とあわせて、奈良と杉戸の共作もご紹介します。「絵画」という古典的な形式にこだわりながら、独自の創造世界を追求する二人の表現が、一つに結像した時に浮かび上がる「虹の彼方」の風景をお楽しみください。

通年展示 アレコホール| マルク・シャガールによるバレエ「アレコ」の舞台背景画

青森県立美術館の中心には、縦・横21m、高さ19m、四層吹き抜けの大空間が設けられています。アレコホールと呼ばれるこの大きなホールには、20世紀を代表する画家、マルク・シャガール(1887-1985)によるバレエ「アレコ」の背景画が展示されています。青森県は1994年に、全4作品から成るバレエ「アレコ」の舞台背景画中、第1幕、第2幕、第4幕を収集しました。 これらの背景画は、帝政ロシア(現ベラルーシ)のユダヤ人の家庭に生まれたシャガールが、第二次世界大戦中、ナチス・ドイツの迫害から逃れるため亡命していたアメリカで「バレエ・シアター(現アメリカン・バレエ・シアター)」の依頼で制作したものです。大画面の中に「色彩の魔術師」と呼ばれるシャガールの本領が遺憾無く発揮された舞台美術の傑作です。 残る第3幕の背景画《ある夏の午後の麦畑》は、アメリカのフィラデルフィア美術館に収蔵され、長らく同館の西側エントランスに展示されていましたが、このたび同館の改修工事に伴い、4年間の長期借用が認められることになりました。青森県立美術館での「アレコ」背景画全4作品の展示は、2006年の開館記念で開催された「シャガール 『アレコ』とアメリカ亡命時代」展以来です。背景画全4作品が揃ったこの貴重な機会に、あらためてシャガールの舞台美術作品の魅力をお楽しみください。

★フィラデルフィア美術館所蔵の第3幕は、長期の借用となるため、函館税関からアレコホールを保税展示場とする許可をいただいて展示しています。 アレコホールへのご入場には、コレクション展もしくは企画展の入場チケットが必要です。