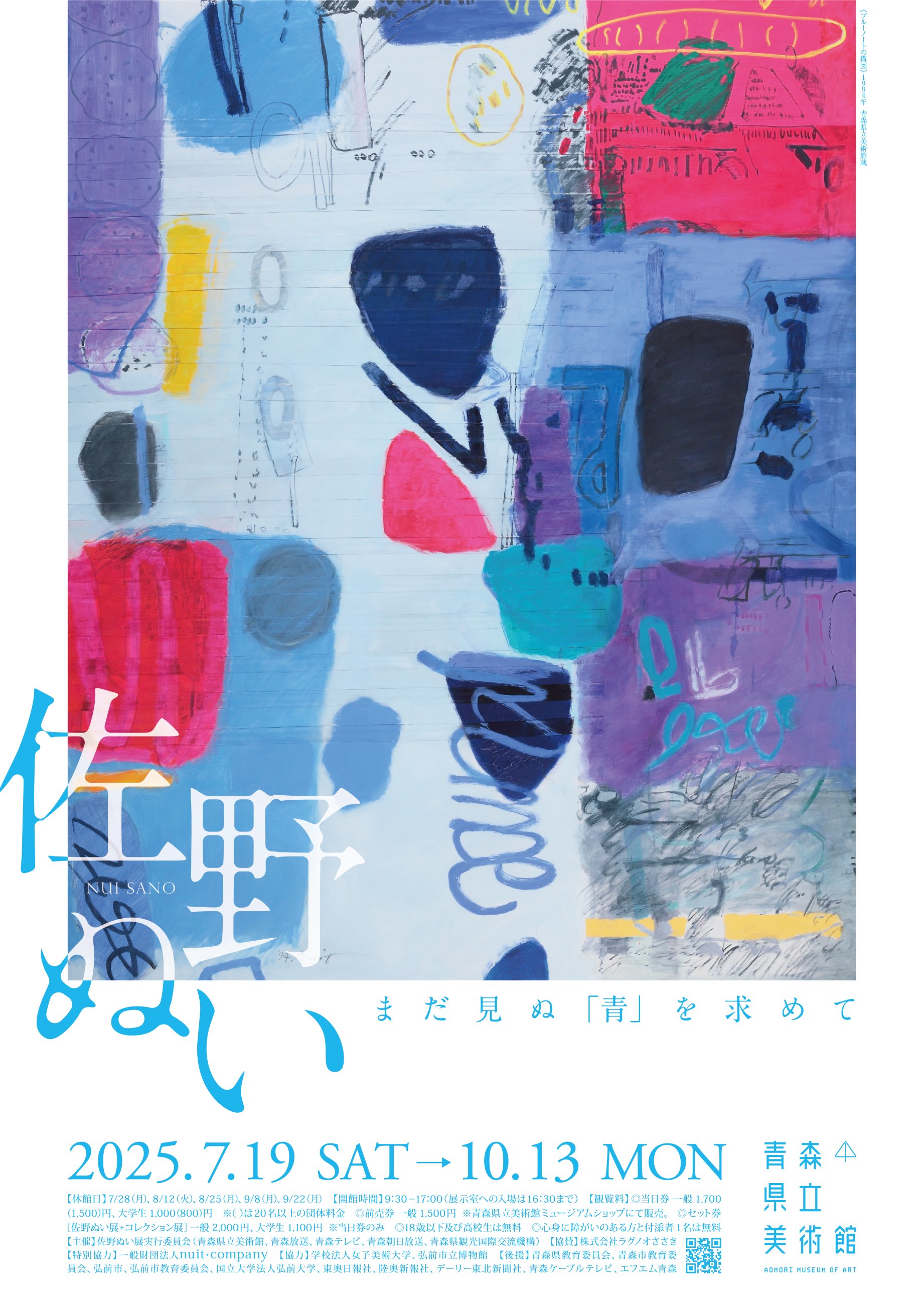

佐野ぬい:まだ見ぬ「青」を求めて

「青」の画家として知られる佐野ぬい。青色を基調に選び抜かれた色彩を対比させながら画面構成を行う独創的な作風により、戦後の日本洋画界において独自の抽象表現を確立していきました。形と線がリズムを刻み、ハーモニーを響かせ、ニュアンスに富んだマチエールがセッションに加わる心地よい作品世界は、世代を超えて多くの人々に愛されています。

故郷、弘前でフランス、パリに憧れた高校時代から、上京して女子美術大学に学び、母校で後進を指導しながら制作を続け、2023年に90歳でこの世を去るまでの、70年を超える画業を回顧する展覧会です。

佐野ぬい:まだ見ぬ「青」を求めて(フルVer. はページ下の「お知らせ」からご覧ください

≪くるまの唄≫1955年 91.0×72.5 cm キャンバス・油彩 青森県立美術館蔵 ※第19回新制作展出品作

≪セルリアンブルーの街≫ 2022年 181.8×227.3 cm キャンバス・油彩 一般財団法人nuit・company蔵 ※第85回新制作展出品作

お知らせ

開催概要

会期

2025年7月19日(土)~10月13日(月・祝)

休館日

7月28日(月)、8月12日(火)、8月25日(月)、9月8日(月)、9月22日(月)

会場

青森県立美術館

開館時間

9:30-17:00(展示室への入場は16:30まで)

★7月19日(土)、8月16日(土)、9月20日(土)は20:00まで開館(展示室への入場は19:30まで)

主催

佐野ぬい展実行委員会

(青森県立美術館、青森放送、青森テレビ、青森朝日放送、青森県観光国際交流機構)

協賛

株式会社ラグノオささき

特別協力

一般財団法人nuit・company

協力

学校法人女子美術大学、弘前市立博物館

後援

青森県教育委員会、青森市教育委員会、弘前市、弘前市教育委員会、国立大学法人弘前大学、東奥日報社、デーリー東北新聞社、陸奥新報社、青森ケーブルテレビ、エフエム青森

チケット販売

当日券

一般1,700(1,500)円

大学生1,000(800)円

18歳以下及び高校生は無料

※心身に障がいのある方と付添者1名は無料

※( )は20名以上の団体料金

※Webチケット等の販売はございません。

前売券

一般1,500円

※6月24日(火)より青森県立美術館ミュージアムショップで販売します。なお、美術館が休館の日はミュージアムショップも休業いたします。

※現金のみ

セット券(佐野ぬい展+コレクション展)

一般2,000円

大学生1,100円

18歳以下及び高校生は無料

※心身に障がいのある方と付添者1名は無料

※当日券のみ

※セット券に団体割引はございません。

展示内容

撮影:小山田邦哉

撮影:小山田邦哉

初期の作品

佐野は1932年、弘前で菓子店を営む両親のもとに生まれます。店内にはクラシックが流れるティールームがあり、家業の傍ら同人誌を発行していた父の友人である文学者や画家たちが集っていました。

女学校に入学した1945年の夏に戦争が終わり、再び上映され始めた欧米映画、特に戦前のフランス映画に心酔していた10代半ばの頃、佐伯祐三の画集と出会い大きな衝撃を受けます。パリの街を描く独特の雰囲気に魅せられてこんな絵が描きたいと熱望し、弘前の街をパリに見立てて描きながら、フランスに行きたい、パリの街を歩きたいと思いを募らせ、まず津軽よりパリに近い東京へ行こうと、1951年、女子美術大学に入学します。

≪自画像≫ 1951年 53.0×45.5cm

キャンバス・油彩 青森県立美術館蔵

1950年代の作品

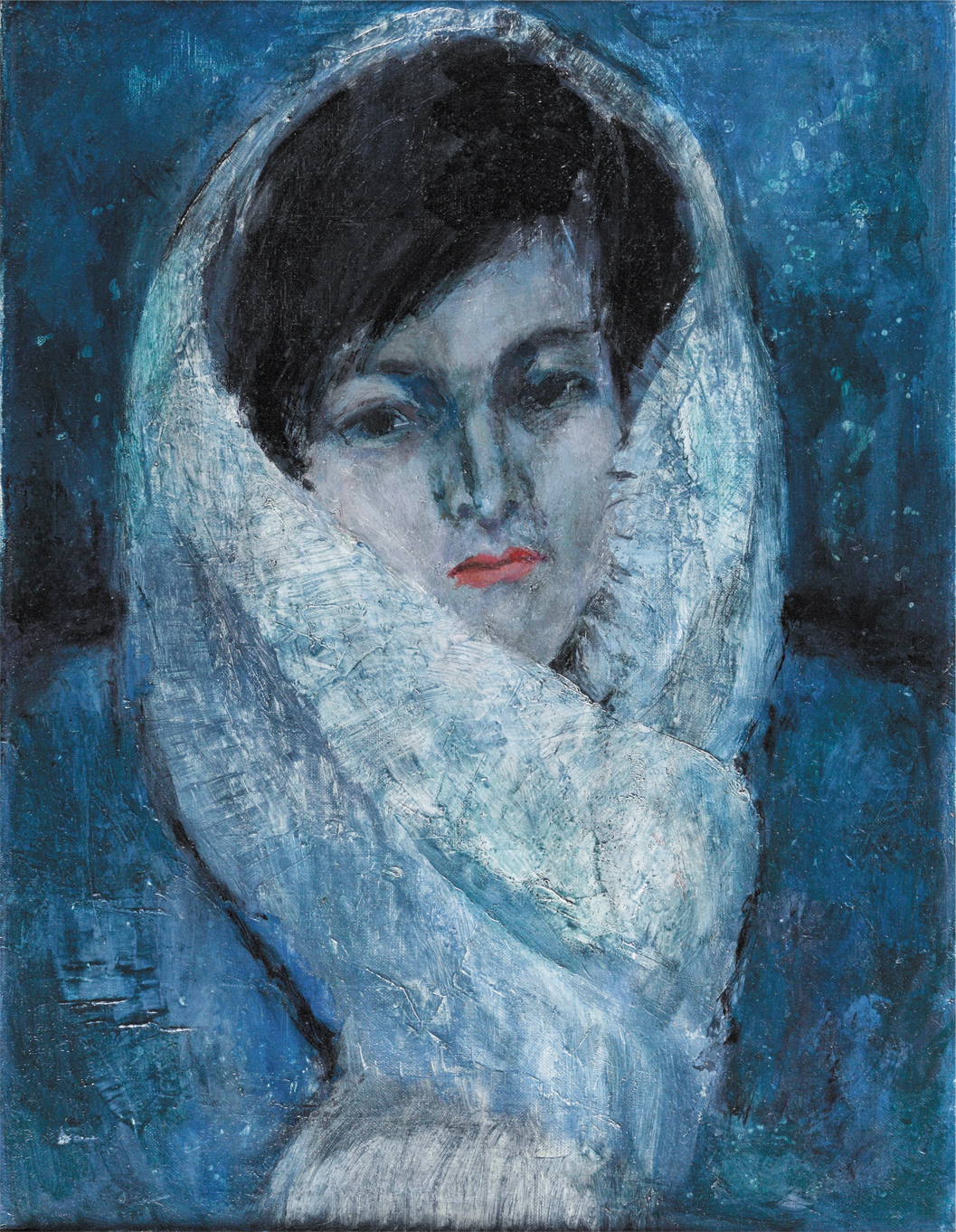

戦後、東京には海外から新たな潮流が押し寄せ、それに呼応するように次々と斬新な芸術活動が生まれていました。佐野は画学生として大きな刺激を受けながら洋画科に学び、卒業後は研究室の助手を務めながら画家の道を歩み始めます。そのとき、創作の要として位置づけたのが「青」という色でした。

1955年に女子美術大学を卒業。同年、風景や自動車をモチーフに独自のデフォルメを施した画面構成による作品で女流画家協会展、新制作展に入賞、入選を果たし、この二つの展覧会に出品を続けます。

≪青い自画像≫ 1954-55年 53.0×40.9cm

キャンバス・油彩 青森県立美術館蔵

1960年代の作品

1960年頃からは、画面から具体的な事物が消えてゆき、60年代の半ばにはダークブルーを基調とした背景にモチーフや文様が浮かんでいるような一連の作品が生まれます。

≪青の歴≫ 1965年 130.5×162.0 cm

キャンバス・油彩 青森県立美術館蔵

1970年代の作品

続く60年代の後半から70年代にかけては、多彩な青色に暖色も加わって、明るく豊かな色彩の作品が登場します。薄く塗り重ねられた色面に残る筆の動きの痕跡が、画面に独特のリズムを生み出しています。

≪青い背理1≫ 1975年 162.1×162.1 cm

キャンバス・油彩 青森県立美術館蔵

1980年代の作品

1980年頃からは、佐野自身が「動く抽象地図」と呼ぶ、タイトルに世界各地の地名が採り入れられた作品が登場します。

≪キーウェスト130マイル≫ 1983年 162.0×194.0 cm

キャンバス・油彩 弘前市立博物館蔵

※第47回新制作展出品作

1990年代の作品

1990年代以降は、色とともに音楽を連想させる「ブルーノート」「オペラ・ノート」、そして「余白」、「構図」、「形」、「時間」など、さまざまなイメージを想起させるタイトルの作品が登場します。

画面のマチエールはさらに多様さを増し、いくつもの不定形な形と線が隣り合い、重なり合ってつくりだす心地よい空間が広がります。色彩はいっそう洗練され、赤や黄色、白などが目に飛び込んできますが、作品全体を支える要となっているのは、やはり多彩な「青」です。

≪ブルーノートの構図≫ 1994年 212.0×182.0 cm

キャンバス・油彩 青森県立美術館蔵

※第58回新制作展出品作

晩年の作品

最後の新制作展出品作となった大作《セルリアンブルーの街》は、タイトルの通り、セルリアンブルーをはじめ青色を基調に構成された画面から、街を吹き抜ける透明な風が感じられるようです。

佐野が創作において最も大切にしていた「青」。それは「憧憬」の色であり、また「郷愁」の色でもあります。夢と憧れを胸に故郷を旅立ち、人生で出会ったさまざまな「青」を作品に投影しながら、佐野はまだ見ぬ「青」を求めて絵筆を握り続けました。

自身の「青」の原点を、故郷の長い冬の終わりに仰ぎ見た、雪どけの清々しい青空と語っていた佐野ぬい。その未完の絶筆は、明るい空のような「青」色だけが塗られたまま、アトリエに遺されていました。