コレクション展2024-1

特集展示:昭和の初めの学び舎から

およそ100年前の昭和の初め、旧制青森中学に入学し、美術に熱中していた少年たちがいました。

在学中から油彩画制作に取り組み、生涯技法の探求を続け、後に「レモンの画家」と呼ばれる小館善四郎(こだて ぜんしろう)、同じく在学中に版画への関心を深め、故郷青森をはじめ、日本、そして世界各地の風景や人物を描いた版画作品で知られる関野凖一郎。二人はともに2024年、生誕110年を迎えます。

二人と同学年の根市良三(ねいち りょうぞう)、柿崎卓治(かきざき たくじ)、佐藤米次郎(さとう よねじろう)の三人は、1930(昭和5)年に中学3年生で、青森県で初の創作版画同人誌『緑樹夢』を創刊します。次号以降には、やはり同学年の福島常作(ふくしま つねさく)や関野らが加わり、続いて1931(昭和6)年から発刊した『彫刻刀』には1年先輩の松下千春(まつした ちはる)らが参加。当時、創作版画誌は全国的なブームとなっており、彼らの版画同人誌の制作はやがて学校の枠を超えて活発な創作活動の場となり、卒業後も断続的に続くことになります。

中学を卒業した後、小館、関野は美術への道を進み、佐藤、福島は創作を続けながら教育や報道などの仕事を通して青森の文化の発展を支え、昭和から平成の時代を生きていきます。

一方、同じく美術への道を志し、創作に意欲を燃やしながらも、根市と柿崎は病に倒れ1947(昭和22)年に、松下は戦後シベリアに抑留され1946(昭和21)年に、三十代半ばで世を去ります。

青森県立美術館コレクション展2024-1では、青森県立郷土館、青森市教育委員会のご協力を得て、小館善四郎、関野凖一郎の代表作、根市良三、柿崎卓治、松下千春の貴重な作品資料、そして彼らの創作活動の原点である創作版画誌などを展示します。

小館と関野がそれぞれの生涯を通して技法の探求を重ね、作り上げた独自の作品世界、根市、柿崎、松下が残した、みずみずしい感性と斬新な造形で青森の美術に新しい時代の風を吹き込んだ短くも濃密な創作活動の証、タイムカプセルのように昭和初期の青森に溢れていた美術への熱気を生き生きと伝えてくれる版画同人誌。

昭和100年となる2025年にかけ、およそ一世紀前の学び舎から始まる、青森の美術史を彩る豊かな水脈にあらためてスポットをあててご紹介します。

この他、成田亨(なりた とおる)の特撮デザイン原画、通年展示として奈良美智(なら よしとも)、棟方志功(むなかた しこう)の作品、シャガールによるバレエ「アレコ」の舞台背景画を展示します。

開催概要

会場

青森県立美術館 地下1階、地下1階展示室

会期

2024年11月5日(火)~ 2025年2月16日(日)

休館日

2024年11月11日、25日、12月9日、23日、26-31日、

2025年1月1日、14日、27日、2月10日

※第2,第4月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)及び年末年始

チケット販売

一般 700円(560円)、大学生 400円(320円)、高校生以下 無料

※( )は団体料金

※心身に障がいのある方と付添者1名は無料

展示内容

展示室N,O,棟方志功展示室|版画誌から板壁画へ―版画の限界を超えて From magazines to murals-Beyond the limits of woodblock prints

棟方志功が版画界に登場した1920年代後期、版画家たちの主な発表の場は版画誌であり、展覧会であっても小品の出品が主流でした。棟方も当初はそこからはみ出ることなく版画家としての歩みを進めていましたが、独創性を見出し始めた1930年代半ばからは次第に型破りな版画を生み出すようになりました。

その際、作風や題材などとともに重視したのが「大きさ」です。板木一枚あたりのサイズを大きくしただけでなく、一点一点は小さくともそれらを連ねて「連作」にすることで一つの大きな作品とする見せ方を確立しました。表装にもこだわり、佐藤一英の長編詩を主題とした連作《大和し美し》では、場面ごとに制作した版画を巻子に仕立て「版画絵巻」の形態で詩の世界を展開しました。《二菩薩釈迦十大弟子》では、等身大に近い人物像を約90cm×30cmの板木を使って表現し、こちらは屏風に仕立てました。展覧会での効果を意識し、一作ごとに大きさや表装にかつてない趣向を凝らした棟方の版画は、狙い通り多くの人々に鮮烈な印象を与え、国内外での評価を高めていくこととなります。

戦後は、複数の板木の組み合わせによる大型版画が制作の中心となりました。1960年代にはその大きさは一層極まり、青森県庁正面玄関を飾る《花矢の柵》や、大阪万国博覧会の日本民藝館を飾る《大世界の柵 乾―神々より人類へ》に代表される「板壁画」へと発展を遂げました。展覧会場をさらに上回る広い空間に映えるよう構成された「板壁画」は、長らく小品が当たり前とされてきた版画の限界をはるかに超えたのです。

今回は、棟方が追求した版画の大型化の歩みを辿ります。溢れる創作意欲のもと様々な手法や形態で表現した大型の版画を、その対極にある本の挿絵や切手デザインなどのために制作した小型の版画と併せてお楽しみください。

【展示室PQ,M,L,J|特集展示】昭和の初めの学び舎から Thematic Exhibition: Aomori Junior High School Boys obsessed with art in the early Showa period

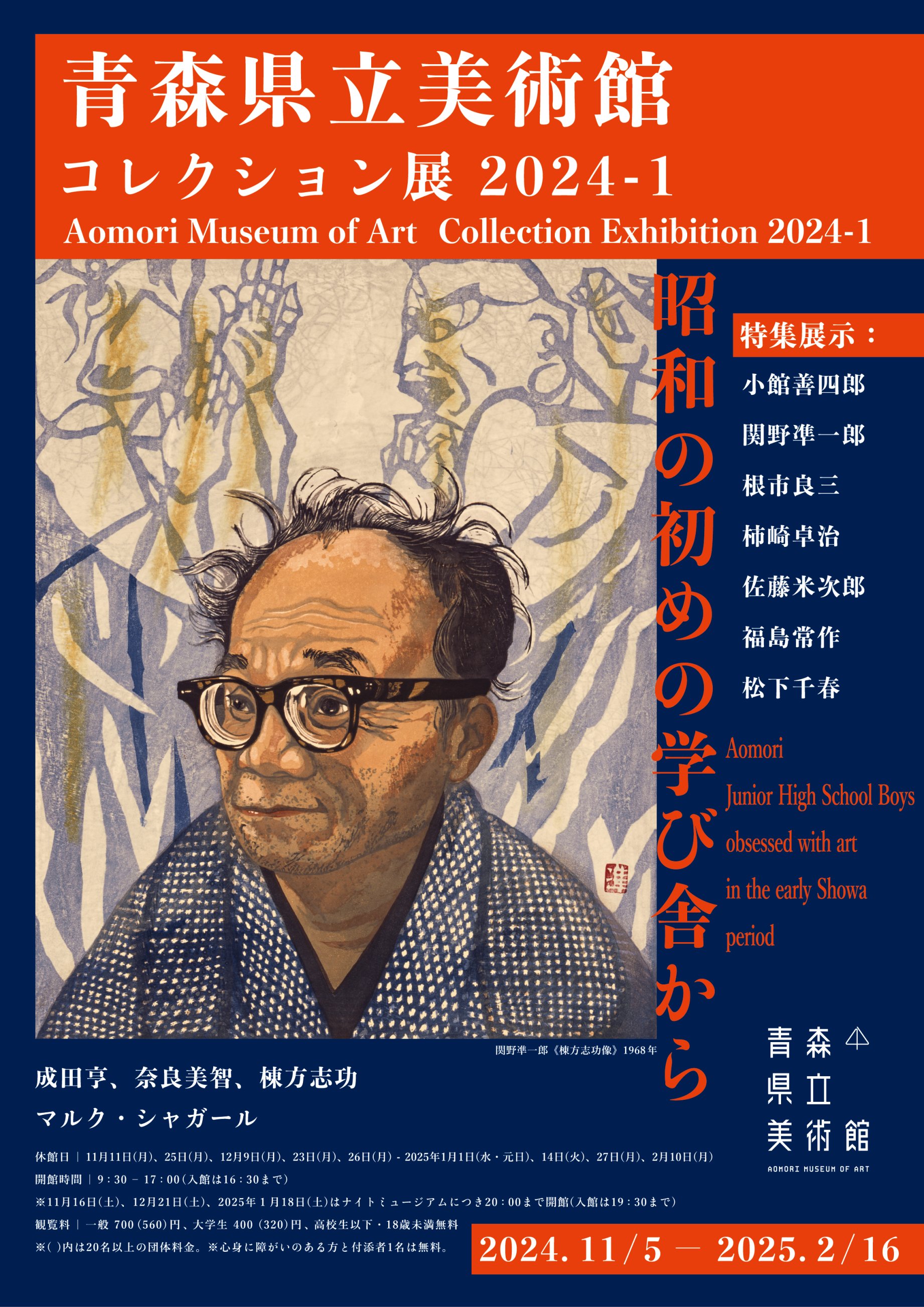

展示室PQ|関野凖一郎:人物と風景、その彫りと摺りの技 SEKINO Jun-ichiro: Portrait and Landscape, His Techniques of Carving and Printing

関野凖一郎は、昭和の時代を通して、身近な人々から著名人までをモデルにした人物像とともに、故郷、青森をはじめ日本や世界各地の風景を描いた作品で知られ、現在でも多くの人々に親しまれています。青森県立美術館では、関野のアトリエに残されていた版木をはじめとする貴重な資料を多数所蔵しております。これらの調査から、関野が作品制作において、版木や摺りの効果に様々な工夫を凝らしていたことがわかってきました。

≪棟方志功像≫について言えば、制作に用いられた版木とともに、版木を摺り重ねてゆく過程を知ることができる貴重な摺り重ね見本が残されています。その見本から、10を超える版を摺り重ねることで、中央の棟方像、背景に浮かび上がる棟方の代表作「二菩薩釈迦十大弟子」の図柄など、面と色彩によって巧みにその構図が組み立てられていることがわかります。棟方の顔は、何色もの肌色やグレーの版などを摺り重ねることで陰影や皺が施され、トレードマークの分厚いレンズの眼鏡とそこから覗くくりくりとした大きな目も、いくつもの版を重ねて造形され、深みのある表情に仕上げられています。さらに髭や髪の毛にはコルクのような版材を用い質感を出しています。

墨一色から色彩豊かな多色摺りまで、江戸時代からの浮世絵の伝統を受け継ぎつつ、新たな表現の可能性を追求した昭和の版画師、関野凖一郎による木版画の妙を紹介します。

関野凖一郎

棟方志功像

1968年

多色木版等・紙

66.9×53.4cm

※画像転載不可

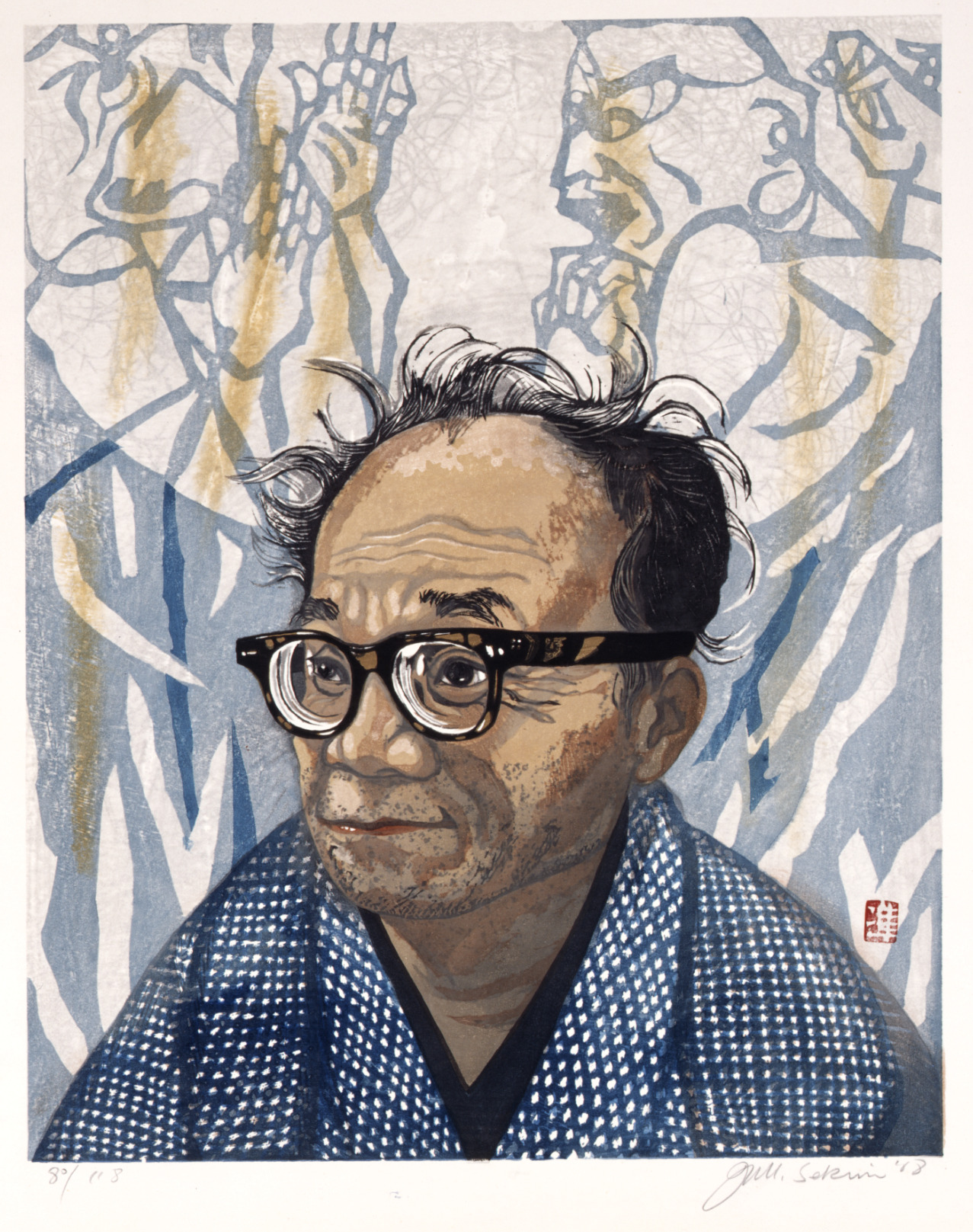

関野凖一郎

「陸奥の四季」より 青森駅

1980年

多色木版等・紙

32.4×45.8cm

※画像転載不可

展示室M,L,J|緑の樹の下から Under the Green tree

1930(昭和5)年、青森中学在学中の根市良三(ねいち りょうぞう)、柿崎卓治(かきざき たくじ)、佐藤米次郎(さとう よねじろう)は青森県で最初の創作版画同人誌『緑樹夢』を創刊します。佐藤の回想によれば、彼らが木版画を始めたのは1学年上だった柿崎が病気のため同学年になった中学3年の時でした。やはり病弱だった根市と佐藤とともに体育系の授業はほぼ見学だったので、いつも3人は校庭の「緑の樹の下で」美術の話に熱中し、やがて「緑樹夢社」を結成し、創作版画同人誌を発行するまでになり、夢をかたちにしたのです。3名の同人から始まった創作版画同人誌はすぐに参加者の輪が広がり、やがて学校の枠を超えて活発な創作活動の場となって、昭和初期の青森の美術活動がひろがっていきました。

このコーナーでは、『緑樹夢』に続いて創刊されたいくつかの創作版画同人誌とともに、『緑樹夢』の創刊同人である根市、柿崎、佐藤、のちに加わった同学年の福島常作(ふくしま つねさく)と1年先輩だった松下千春(まつした ちはる)の、創作活動の軌跡を紹介します。

根市良三

睡蓮図

1944年

多色木版・紙

19.7×27.2cm

※画像転載不可

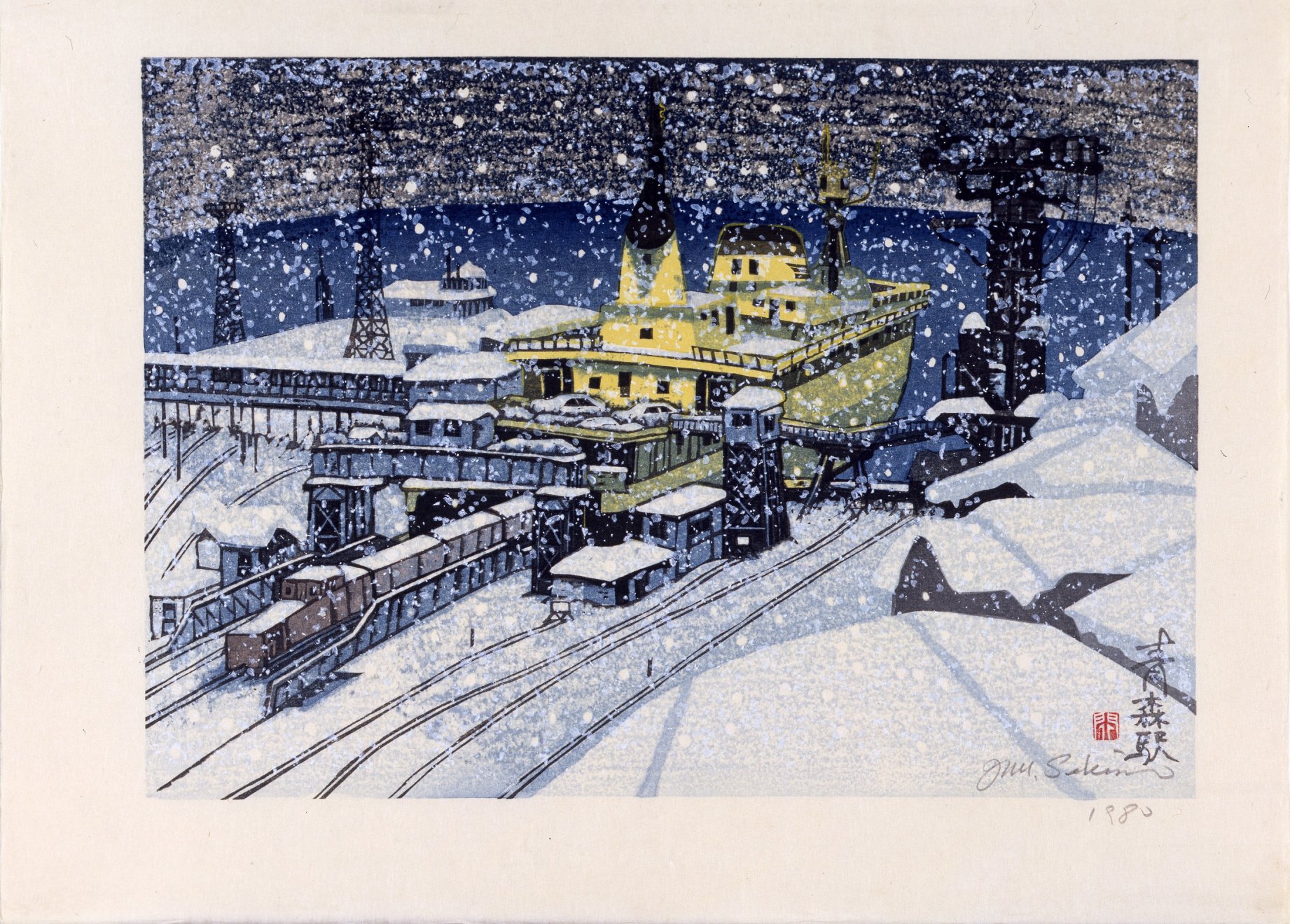

松下千春

≪葉蔭 爬虫・両棲類≫より「い・蛙」

1932年頃

多色木版・紙

9.0×12.0cm

※画像転載不可

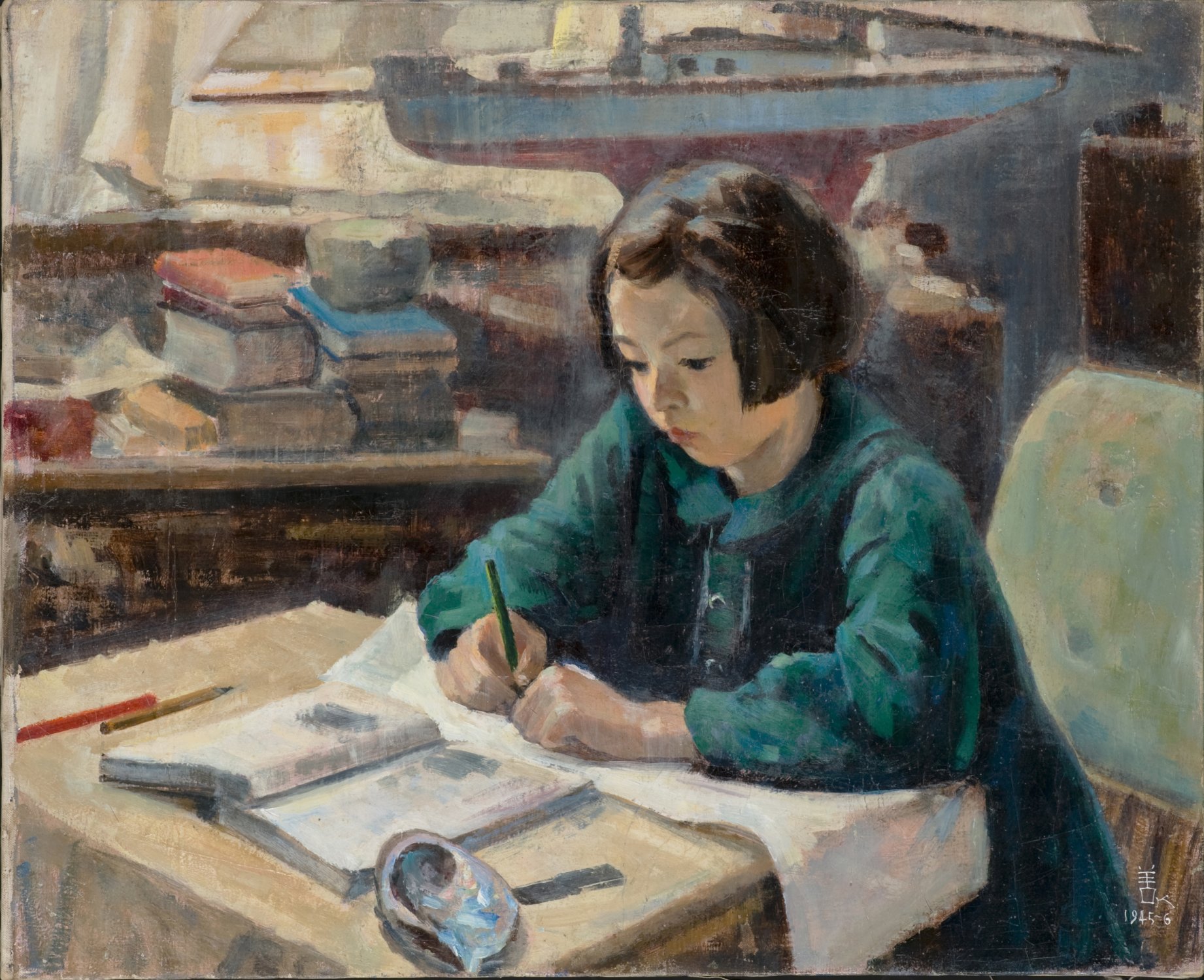

展示室I|光と詩情 レモンの画家小館善四郎 Light and Poetry – KODATE Zenshiro, “The Painter of Lemons”

1914年生まれの小館善四郎は、今年生誕110年を迎える青森の画家たちの一人です。小館は、梶井基次郎の小説「檸檬」からインスピレーションを得、レモンをモチーフとする静物を数多く描き、「レモンの画家」として知られています。小館の作品には光への鋭敏な感受性が見てとれますが、南国の陽光を凝縮したようなレモンの黄色は、小館の絵の中のもう一つの光源のように、彼の詩情の核となっていきます。

小館善四郎は晩年、青森市浅虫にアトリエをかまえていましたが、1996年に初期から晩年までの代表作31点を青森市に寄贈しました。今回は青森市のコレクションから12点を展示します。また、小館の没後、アトリエに残されており、2018年度に遺族から当館に寄贈された作品・資料もあわせて展示します。中には帝国美術学校時代の先輩にあたる十和田市出身の彫刻家、杉本幸一郎(1912~1949)作の小館のブロンズ胸像がありますが、この作品の石膏原型や、そこから鋳造されたブロンズ像は、『首と梟』『早春窓辺』といった作品に描かれています。

また、彼は作家の太宰治の親戚(太宰の姉が小館の兄と結婚)で、帝国美術学校時代には東京で親しく太宰と交流しました。小館のもとには、若き日の太宰や、根市良三たちとともに映された数葉の写真が残されており、その親密な友情を伝えてくれます。

また、小館と太宰の共通の姪にあたる、太宰の姉の娘をえがいた数点の作品を展示しています。静物画を得意とした小館ですが、身近な人物を描いたときの優しくあたたかな視線は、音楽や文学を愛し、深く繊細な詩情を表現しようとしたこの画家のもう一つの面をみせてくれます。

小館善四郎

おべんきょう

1945-46年

油彩・キャンバス

53.0×65.0cm

※画像転載不可

展示室H|成田亨:四次元を生きた男 NARITA Tohl: The man who lived with the fourth dimension

特撮テレビ番組「ウルトラQ」「ウルトラマン」「ウルトラセブン」の宇宙人や怪獣デザインを手がけた特撮美術監督として知られる青森出身の成田亨は、絵画や彫刻制作を通じて自らの「純粋芸術」を追求した芸術家でもあります。二つの立場の間で引き裂かれ、それでもなお自らの信じる芸術を求めて創作仕事にまい進する成田の姿は、私たちの胸を打たずにはいられません。生涯にわたり「生活か芸術か」の二者択一ではなく、ジャンル領域を横断しながらどうにか続けられ、結果的に「完全燃焼」(by流里夫人)に至った成田による多面的持続、いわば「四次元性」という側面から成田の創作仕事の価値を検討することは重要です。そのような四次元的総体を備えていることでもって、成田作品は芸術の新たな地平を拓いたと考えることができるからです。

本章では成田の創作仕事の総体を紹介するべく当館所蔵や寄託作品の中から彫刻、遊具、ウルトラシリーズのデザイン原画、特撮映画のためのプランを集めて展示します。これらの作品群からは、若き成田が青森時代に師事した画家・阿部合成や彫刻家・小坂圭二仕込みの「動勢(ムーブマン)」に重きをおく手つき、形とイメージの間で互いを翻訳しながらなされる半具象半抽象の造形感覚がウルトラのデザインや表面の素材感、映画における空間設計と互いに深く影響しあっていることが見えてきます。近代芸術家は自らの作品制作において諸感覚の統合を目指しますが、成田の場合において特筆すべきは、それを自身も命題として引き受けつつも、ある時点において社会生活上の要因(ex. 特撮仕事で生活する、名をあげる)に侵食され、結果として脱領域化されていく点です。するとどうなるでしょうか。成田個人の物質や生活感覚を経由することで世界を直接感覚し、拡充させるメディアとしてのリアリティが成田作品に備わっていることが見えてきます。旧来の近代芸術が原理上なし得なかった多元的リアリティ、すなわちある種の「四次元性」の獲得に成功している点でもって、成田作品は特撮か否かではなく、その総体でもって芸術史におけるエヴァーグリーンな価値(註1)を有していると言えるのです。

註1 ちなみに本章担当者の8歳になる息子のお気に入りの「ウルトラ」は毎年シリーズが更新されるにもかかわらず、今もってセブンとゴモラであります。そのことは時間をも飛び越える、という意味での四次元芸術としての価値を成田作品が有していることの、何よりの証左と言えるのではないでしょうか

展示室F,G|奈良美智 NARA Yoshitomo

国内外で活躍する青森県出身の美術作家・奈良美智は、孤独に佇む鋭い眼差しの子どもの絵画やどこか哀しげな犬の立体作品で、国や世代を超えて多くの人々の心を捉えてきました。青森県立美術館では、開館前の1998年から奈良の作品を収集し始め、現在、その数は170点を超えます。

今春からは、絵画やドローイング、陶器など、作家からの寄託作品24点があらたに加わりました。これらはすべて2023年秋から24年冬にかけて当館で開催された作家の個展「奈良美智: The Beginning Place ここから」の出品作です。同展で初公開されためずらしい初期のドローイング《天使の家》(1987)から、近年の展開を知ることができる絵画作品《Invisible Vision》(2019)や大規模な立体作品《Ennui Head》(2022)まで、当館コレクションとあわせて、30年以上にわたる奈良美智の豊かな創造の歩みを展観します。

通年展示 アレコホール| マルク・シャガールによるバレエ「アレコ」の舞台背景画

青森県立美術館の中心には、縦・横21m、高さ19m、四層吹き抜けの大空間が設けられています。アレコホールと呼ばれるこの大きなホールには、20世紀を代表する画家、マルク・シャガール(1887-1985) によるバレエ「アレコ」の背景画が展示されています。

青森県は1994年に、全4点から成るバレエ「アレコ」の舞台背景画中、第1幕、第2幕、第4幕を収集しました。残る第3幕の背景画は、アメリカのフィラデルフィア美術館に収蔵されていますが、現在同館から借用し、4点すべてを青森県立美術館でご覧いただくことができます。

これらの背景画は、帝政ロシア( 現ベラルーシ) のユダヤ人の家庭に生まれたシャガールが、第二次世界大戦中、ナチス・ドイツの迫害から逃れるため亡命していたアメリカで、「バレエ・シアター(現アメリカン・バレエ・シアター)」からの依頼で制作したものです。

大画面の中に「色彩の魔術師」と呼ばれるシャガールの本領が遺憾無く発揮された舞台美術の傑作です。

★フィラデルフィア美術館所蔵の第3幕は、長期の借用となるため、函館税関からアレコホールを保税展示場とする許可をいただいて展示しています。 アレコホールへのご入場には、コレクション展もしくは企画展の入場チケットが必要です。