コレクション展Ⅰ

「オドロイテモ、おどろききれない 森羅万象 棟方志功とその時代展」関連企画として、今純三、下澤木鉢郎、関野凖一郎など青森の版画家たちによる作品を特集展示します。また、棟方志功がヴェネツィア・ビエンナーレをはじめとする海外展で受賞を果たし、「世界のムナカタ」として一躍国内外に名をとどろかせることになった1950年代から60年代、同時期に日本の美術界でおこっていた若手作家たちによる「反芸術」や「ネオダダ」などの革新的な美術状況を併せて紹介します。

開催概要

会期

2016年3月12日(土) – 6月26日(日)

展示内容

棟方志功と青森

展示室N 関野凖一郎 《棟方志功像》ができるまで

関野凖一郎(1914-1988)は、故郷、靑森をはじめ、日本や世界各地を訪れて描いた風景や、身近な人々から著名人までをモデルにした人物像などで、現在も多くの人々に親しまれています。

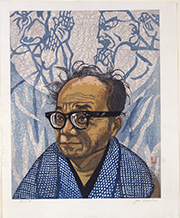

関野にとって、11歳年長の棟方志功(1903-1975)は、青森で版画の道を志した当初から交流を続けてきた敬愛する同郷の先輩画家でした。関野が知る最初の棟方は、幼少の頃に見た、青森の街中を歩きまわり、気に入った光景があればどこでも制作に励む姿で、他の子供達と一緒に棟方の画材道具を持たせてもらい、ぞろぞろと後をついて歩いたといいます。それから数十年を経た《棟方志功像》(1968年)は、代表作である十大弟子を背にした絣の着物姿に特徴的な頭髪、トレードマークの度の強い眼鏡をかけた押しも押されもせぬ大家の風貌です。

青森県立美術館は、《棟方志功像》の作品とともに、遺族から寄贈された版木、さらに版木を摺り重ねて作品が出来上がっていく過程を連続して解説した摺り重ね見本と、版木のいくつかを個別に摺った見本を所蔵しています。多色摺の版画が幾度もの摺り重ねによって完成していく様子が一目で実感できる、これらの貴重な資料を作品と併せて展示します。

関野凖一郎《棟方志功像》

1968年 青森県立美術館蔵

展示室M 先を行く人 今純三

弘前出身の今純三(1893-1944)は、青森の近代美術の発展に重要な役割を果たした作家です。小学校卒業後家族とともに上京。当初は医学を志しましたが、学業に根を詰めすぎて体調を崩したことなどから、東京のいくつかの研究所で美術を学び、洋画家岡田三郎助の指導を受けるようになります。また、舞台背景の制作など演劇の世界で仕事をしながら制作に励み、国が主宰する帝展や文展をはじめとする公募展に洋画で入選を果たします。

東京で新鋭の洋画家として活動していた今ですが、関東大震災をきっかけに帰郷し、1923年から青森市に居を構えて銅版画や石版画の研究に打ち込みはじめます。青森県師範学校で学生の指導にもあたり、市郊外の海沿いにある合浦公園そばの彼の自宅兼アトリエには、学校での教え子だけでなく、美術に心惹かれた多くの若者たちが訪れました。当時の青森という地方都市において、今純三の存在は非常に大きいものでした。今のアトリエを訪れた若者の中には、10歳年下の棟方志功、21歳年下の関野凖一郎もいました。

今回の展示では、関野が生涯愛蔵していたもので、昨年、美術館に寄贈された作品の他、当館が所蔵する今の作品から、青森で制作された油彩画、青森の黒石劇場の舞台背景幕制作のために描いた下絵を展示します。

今純三《(十二)公園》

1937年頃 青森県立美術館蔵

展示室L 青森から世界へ 二人の後輩 関野凖一郎と高木志朗

1950年代、日本の版画家たちの作品が国際展で受賞を重ね、日本の近代版画は、ほかのジャンルに先んじていち早く国際的な評価を確立していきます。棟方志功はその代表格の一人で、サンパウロ・ビエンナーレやヴェネチア・ビエンナーレでの相次ぐ受賞により、一気に国際舞台へと飛躍しました。

ここでは、棟方に続き、世界を舞台に活躍した青森出身の二人の作家の作品をご紹介します。

1914年生まれ、棟方よりほぼ一回り年下の関野凖一郎は、多色摺りの木版画による浮世絵の伝統を受け継ぎつつ、斬新な発想で新たな表現の可能性を切り開こうと探求を重ねます。風景画や人物像を創作活動の中心として、対象に向き合って見出した印象を、大胆な色彩感覚と巧みな画面構成で表現する独自の作風を築き、創作の舞台を日本だけでなく世界へと広げていきました。

1950年代の後半から本格的に版画制作を始めた髙木志朗(1934-1998)は、当時世界の美術界の主流となっていた抽象表現による独自の作風を模索します。国際展にも積極的に出品し、1960年代には、日本の伝統的な「色」や「形」を抽象表現として描き出す手法により、高い評価を受けるようになります。

世代の異なる二人の作家が世界に挑んだそれぞれの作風を見比べてみてください。

高木志朗《日本の鬼》

1968年 青森県立美術館蔵

展示室PQ さすらう人 下澤木鉢郎

明治34年に弘前市に生まれた下澤木鉢郎(1901-1986)は、棟方志功より2才年上ですが、若くして画家を志して上京、大正13年には早くもテンペラ画の作品によって帝展で入選を果たすなど同郷の先輩画家として棟方にとっては憧れの存在であったといいます。上京後、美術雑誌の出版社「中央美術社」に入社した下澤は、そこで新進気鋭の美術家達を知り強い影響を受けますが、特に版画家の平塚運一との出会いによって創作の中心を版画へと移していくことになります。また、下澤が若き日の棟方志功を平塚に引き合わせたことが、棟方が本格的に版画の道を志す転機となりました。

生涯旅を愛し、画材道具と、時には貝やフキノトウが入った大きなリュックサックを背負って全国を歩いた下澤木鉢郎の作品は、日本各地の風景、風俗が画題の多くを占めています。簡潔な線と平明な色彩によって豊かに表現されたその作品世界には、下澤が感受した自然の美しさ、人間の美しさが素直に表現されており、見るものを穏やかな世界へと誘います。

棟方志功

棟方志功展示室 筆の世界-棟方の書画

1950年代、日本の版画家たちの作品が国際展で受賞を重ね、日本の近代版画は、ほかのジャンルに先んじていち早く国際的な評価を確立していきます。棟方志功はその代表格の一人で、サンパウロ・ビエンナーレやヴェネチア・ビエンナーレでの相次ぐ受賞により、一気に国際舞台へと飛躍しました。

ここでは、棟方に続き、世界を舞台に活躍した青森出身の二人の作家の作品をご紹介します。

1914年生まれ、棟方よりほぼ一回り年下の関野凖一郎は、多色摺りの木版画による浮世絵の伝統を受け継ぎつつ、斬新な発想で新たな表現の可能性を切り開こうと探求を重ねます。風景画や人物像を創作活動の中心として、対象に向き合って見出した印象を、大胆な色彩感覚と巧みな画面構成で表現する独自の作風を築き、創作の舞台を日本だけでなく世界へと広げていきました。

1950年代の後半から本格的に版画制作を始めた髙木志朗(1934-1998)は、当時世界の美術界の主流となっていた抽象表現による独自の作風を模索します。国際展にも積極的に出品し、1960年代には、日本の伝統的な「色」や「形」を抽象表現として描き出す手法により、高い評価を受けるようになります。

世代の異なる二人の作家が世界に挑んだそれぞれの作風を見比べてみてください。

棟方志功《青森山之神図》

1974年 青森県立美術館蔵

展示室O 棟方志功のデザイン業

板画家として知られる棟方志功ですが、我々の生活に身近な、お菓子の包装紙やお酒のラベル、本の装幀といった商品のグラフィックデザインも生業としていました。自身の表現と向き合った作家活動の一方、我々一般の人々へ向けて設計された棟方志功のデザイン業を紹介します。

パッケージデザイン:

北は北海道、南は沖縄、全国に棟方志功のパッケージデザインが残され、その多くが棟方が無くなった現在も使われ続けています。

棟方のパッケージデザインの多くは、和菓子や飲食業、器などの焼き物窯といった、歴史と品のある店舗の仕事でありました。多くは民藝運動のご縁で生まれた仕事ですが、中には純粋に棟方志功のデザインに惚れ込んで依頼したというエピソードも残っています。棟方の培ってきた芸が、いろいろな工夫やユーモアとして表現された各パッケージデザインを見比べ、お楽しみください。

装幀本:

棟方志功が生涯に1000冊近い本や雑誌の装幀、挿絵の仕事を成したことは、あまり知られていません。ただ、棟方が本質的に言葉に対して鋭い感覚を持ち、その仕事の基盤が言葉の世界にあったこと、文学者たちとの交流から数多くの作品が生まれたこと、加えて天性のデザイナー的気質を併せ持っていたことを考えれば、ごく自然な流れと言うことも出来ましょう。

ここに並ぶのはそのほんの一部ではありますが、知られざる棟方志功の装幀本と挿絵の世界をお楽しみいただければ幸いです。

(展示監修:石井頼子)

ジャパン・アヴァンギャルド1950-1960's

展示室JK ジャパン・アヴァンギャルド1950-1960's

棟方志功の活躍した時代は1920年代後半から1970年代。つまり昭和の初期から戦争と敗戦を経て、復興と高度成長、そして「近代」が行き詰まりをみせた日本の激動期でした。 そうした世相を受けて美術の動向において様々な「実験」と「挑戦」が繰り返されていた時代です。特に、敗戦から高度成長のはじまる1950年代後半から60年代にかけては社会が劇的に変化し、人々の意識や生活様式、価値観も大きく変わりましたが、そうした世相を受けて、多くの若い作家たちが旧来的な芸術観を否定し、新しい価値を創造するべく様々な実験的試みを行いました。

関西においては1954年に活動を開始した具体美術協会が、各種のパフォーマンスや身体的行為と密接に結びついた作品で注目を集め、関東でも東京都美術館で毎年開催されていた「読売アンデパンダン展」を主な舞台として、廃品や既製品など様々な素材を用いた作品や、挑発的な表現が多く見られるようになっていきます。1960年代以降、こうした動向は一気に拡大し、美術の概念は大きく広がりをみせていったのです。

今回の展示では、そうした1950年代~1960年代の美術状況を映し出した作品を紹介いたします。

中村宏《観光独裁》

1965年 青森県立美術館蔵

立石紘一《フン》

1963年 青森県立美術館蔵

展示室I 成田亨 異形の神々

「ウルトラQ」、「ウルトラマン」、「ウルトラセブン」に登場するヒーロー、怪獣、宇宙人、メカニックのデザインを手がけ、その世界観を構築した成田亨(1929-2002)。もともと美術家、彫刻家であった成田は、怪獣デザインに芸術家としての持てる力、すなわち成田が同時代の美術や西洋モダンアートから吸収した造形センスを惜しみなく怪獣デザインにつぎ込み、誰も目にしたことのない意外性を持つ形が次々に生み出し、今も変わらず愛され続けています。

後年、成田は京都府大江山町(現・福知山市)から《鬼のモニュメント》(1990年)の制作を依頼されます。彫刻家として最高の仕事であるモニュメント制作に、成田は全身全霊をかけて取り組みました。1990 年に完成した、身をよじらせた3 体の鬼による躍動感あふれる造形は、まさに成田が彫刻で追究してきた「生命感と力の表現」そのものです。その4 年後には岩手県北上市からの依頼で、鬼のレリーフを制作。こちらも入念な資料調査に裏打ちされたモチーフ選択と、成田独自のいきいきとした造形が見事に合致した作品と言えましょう。

本コーナーでは、怪獣と鬼を比較して展示いたします。成田の類い稀なき造形センスと、その造型に込めた成田の想いをぜひ感じ取ってください。

成田亨《カネゴン》

1965年 青森県立美術館蔵 ⓒEternal Universe

通年展示

展示室FG 奈良美智 《Puff Marshie》《Hula Hula Garden》

国内外で活躍する青森県出身の美術作家・奈良美智(1959- )は、挑むような目つきの女の子の絵や、ユーモラスでありながらどこか哀しげな犬の立体作品などで、これまで若い世代を中心に、多くの人の心をとらえてきました。

青森県立美術館では、開館前の1998年から、絵画やドローイングなど、奈良美智作品の収集を始めました。現在、170点を超えるそのコレクションの多くは、奈良が1988年から2000年まで滞在したドイツで生み出されたものです。

この展示室では、当館がほこる奈良美智の90年代のコレクションを中心に、《Puff Marshie (パフ・マーシー) 》(2006年)や《Broken Heart Bench (ブロークン・ハート・ベンチ) 》(2008年)など、作家からの寄託作品を展示しています。

アレコホール|マルク・シャガールによるバレエ「アレコ」の舞台背景画

青森県は1994年に、20世紀を代表する画家、マルク・シャガール (1887-1985) が制作した全4幕から成るバレエ「アレコ」の舞台背景画中、第1幕、第2幕、第4幕を収集しました。

ユダヤ人のシャガールは1941年、ナチの迫害から逃れるためにアメリカへ亡命します。バレエ「アレコ」の舞台美術は、画家がこの新大陸の地で手がけた初の大仕事でした。

1942年に初演をむかえたバレエ「アレコ」の振付を担当したのは、ロシア人ダンサーで、バレエ・リュスで活躍したレオニード・マシーン。音楽には、ピョートル・チャイコフスキーによるイ短調ピアノ三重奏曲をオーケストラ用に編曲したものが用いられ、ストーリーはアレクサンドル・プーシキンの叙情詩『ジプシー』を原作としていました。

シャガールは祖国ロシアの文化の粋を結集したこの企画に夢中になり、たくましい想像力と類いまれな色彩感覚によって、魅力あふれる舞台に仕上げたのです。