A-ism vol.5

A-ism (エイ・イズム) はAomorism (アオモリズム) 、つまり「青森主義」を意味します。青森特有の精神風土を活かしながら、新世紀にふさわしい個性的な美術館を目指す館の情報を、A-ismにて発信してきました。

※美術館整備通信をvol4より「A-ism」に名称変更。

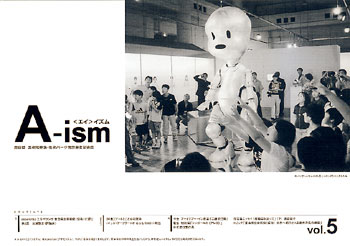

アートとこどもの関係−キッズ・アートワールド2001あおもり報告

青森県はこれまで二年間にわたって、こどもを対象にしたアートプロジェクト〈キッズ・アートワールド あおもり〉を開催してきました。「アート」や「こども」に対する従来の考え方が大きくゆらいでいる現在、青森県の美術館はそのゆらぎの中に、「アート」と「こども」の新しい関わり方を見つけ出そうとしています。それはいったいどのようなものなのでしょうか。今回は「アート」と「こども」の関係について考えてみます。

こどもたちに向けて

黒岩恭介(青森県美術館整備推進監)

青森県の美術館はこどもたちと真剣に関わろうとしている。それは美術館で一般的に行われている美術の教育普及活動を超えたものを目指している。

こどもたちを取り巻く社会的状況は、今、決して好ましいものとは言えない。これはおとなたちの責任である。未来は今のこどもたちが築くものである。今おとなたちがこどもたちにどのように向き合うべきなのか。明るい未来を望むなら、このことは困難であるけれども、真剣に考えなければいけない問題であろう。未来を良くするには、おとなが真剣にこどもたちと向き合い、伝えるべきことは伝え、こどもたちの疑問に、ごまかすことなく応えることが、今ほど求められている時代はないように思える。命の可能性が充満しているこどもたちに、経験を経た分それだけ死に近いおとなたちが、今何かを働きかけなければいけない状況なのである。それはおとなたちの責務でもある。

以上のような危機的状況を踏まえて、青森県の美術館は、こどもたちを対象としたプログラムを常設することによって、こどもたちと真剣に向き合いたい。それはアートの自由で多様な体験の仕方をテーマに掲げた鑑賞教室であったり、あるいはこどもたちの創作意欲を掻きたてる、アーティストとの共同制作であったり、またいわゆるアートを超えた新しい体験をこどもたちに可能にするプログラムであったりするだろう。具体的なプログラムは多種多様で、創意工夫に富んださまざまな展開が、学芸員やアーティストによって考案されるだろうし、またこどもたちの動きを含めて、その活動自体を作品とするようなアーティストも当然出てくるだろう。しかし、ここで最も大切なことは何かといえば、こどもたちがアートのある環境で一定時間を過ごすこと自体にある。その過ごし方は何もアートを目的としたものである必要は必ずしもない。その空間で、こどもたちが何か他の遊びをしてもいいし、絵本を読んでいてもいい。何をしてもいいのだけれど、そこにアートがあることが大切なのである。意識的、無意識的を問わず、こどもたちの魂にアートが染み込んでいく、それが最も重要なことである。

こどもたちの無垢な意識にアートが大きな影響を与えることは確かである。しかしそれは即効性を持たない。偉大なアートと触れ合ったからといって、次の日から生き方が激変する、というような力はアートにはおそらくない。またアートとの出会いが、具体的にどのような影響を子どもたちに与えるのかということも不確定である。しかしそれまでの生の中で経験したことのないような、新しい、すぐには整理のつかないアート体験をしたこどもたちが、成長の過程で、あるいは何かを選択する過程で、ふと気付いてみると、幼年期のアート体験が深く魂に刻印されていて、その遠い、しかし着実な影響力が徐々に発揮されて、今の自分があるのだということが、突然理解される。アートの力とはおそらくそのような種のものだろう。アートはわれわれの健全な意識を背後から支え、保証するものとして、その存在理由を持つ、ということだけは確かだと言えよう。

〈キッズ・アート・ワールドあおもり〉のように、特定のこどもたちを募集してこういったプログラムを実施することもあれば、そうではなく、親子連れでたまたま来館したこどもたちを対象とすることもあるだろう。しかしいつ来ても、何らかのこども向けプログラムが用意されている、そのような美術館をわれわれは目指している。つまりここでは、美術館はこどもたちの遊び場として機能する。ということは場合によっては、こどもたちが主体的に遊びを考えることだって可能である。そのように柔軟な美術館でありたい。将来の美術館を担い、作っていくのは、他ならぬ今のこどもたちだからである。

市場最大の大作戦

立木祥一郎(学芸員)

去年7月、〈キッズ・アートワールド あおもり2001〉が開催された。2000年に引き続き青森市街を舞台にアーティストとこどもたちが繰り広げるアートプロジェクトだ。今回のテーマは「市場最大の作戦」。かつて、水野晴郎が名づけたハリウッド映画の日本語タイトルをもじったわけだが、こどもたちはわかったかな?それはともかく、青森の街の象徴ともいえる青森駅前に広がる「市場」を起点に青森県庁、県立郷土館というランドマークを結ぶ1キロちょっとのエリアを中心に、現代美術や映画、写真など多様なアーティストが、作品展示やワークショップを行い、こどもたちと活気ある市場みたいに交流しようというアート作戦である。

企画前にヤノベケンジさんと話していてとても印象に残っていたことがある。「ある時、突然へんなものが、街の中に現れて、また、ある日、消えている。それに出会ったこどもたちが、大人になって、あれは夢だったのか、現実だったのかと、ふと思い返すような、そんなことができればいい。」それでヤノベさんは大胆にも県庁前の公園に5トンもある魚型シェルター「ブンカーブンカー」を置き「サバイバル・システム・トレイン」を走らせてカフェを開いた。毎日、学校帰りの一団がやってきて「ケンジさん」を取り囲む。アーティストはすっかりなつかれていた。駅前の元「市場」の空き地に木のリンゴ箱2000箱を並べて、直径20メートルほどもある円形劇場のような構造を作って基地づくりワークショップ「りんご箱のコロシアム」を行ったPHスタジオ。最初、一日だけの予定で参加した男の子は、その後友達を引き連れ毎日のようにワークショップに参加した。学校帰り、まっさきに基地に駆け付け、猛烈な勢いで基地づくり。企画が終了してアーティストも帰り、夕方、駅前空き地の片づけをしているといつものあの子が飛んできた。リンゴ箱もすべて片づき、もとのまっさらな空き地。「もう、なくなっちゃたんだ。」泣きそうなのを堪えている男の子を見ていたら、こっちがなんだか泣けてきた。

キッズ・アートワールド あおもり2001

会 期: 2001年7月13日(金)〜7月24日(火)

会 場: 青森駅前広場、青森新町商店街、柳町商店街、青森県立郷土館、三内丸山遺跡等

参加アーティスト:

北島敬三(写真家)

佐藤真(映画監督)

中野渡尉隆(美術家)

PHスタジオ(美術・建築家)

ヤノベケンジ(美術家)

島脇秀樹(立体造形家)[展示参加]

首藤晃(美術家)[展示参加]

知りたい!!アーティストの子供時代と「こども」

現在さまざまな分野で活躍するアーティストの皆さんはどんな子供時代を過ごしたのでしょうか。また、「こども」という存在をどのように捉えているのでしょうか。

これまでの〈キッズ・アート・ワールドあおもり〉に参加していただいたアーティストの方々に次のような質問でアンケートを行ないました。

(1)子供時代の幸福な記憶として残っているエピソードを一つ教えてください。

(2)子供時代の不幸な記憶として残っているエピソードを一つ教えてください。

*(1)、(2)での「子供時代」とは3歳から12歳までの時期とお考えください。

(3)あなたなりに「こども」という言葉を定義してみてください。またその「こども」について思うことを述べてください。

以下にその回答を紹介いたします。

秋山祐徳太子(美術家)

(1)私の育った東京下町は、運河や路地、駄菓子屋、ブリキ屋等、遊んだり見たり買ったりできる場所がたくさんあるまさに遊びの宝庫であり、ここでの経験は、いわば下町ポップという我が人生の原点を築くことになった。特に駄菓子屋というところは、放課後には子供の社交場のようなにぎわいになり、学校の授業よりもはるかにためになることが多い。駄菓子屋のおばちゃんたちは、子供たちの経済事情をよく知っていて、たまにお菓子を多く買いすぎると即座に問いつめてくる。そのうち、このおばちゃんたちが先生のように思え、道徳感も自然に身につき、万引した子がまたそっと返しにきたりもしていた。この「町の先生」に色々なことを相談したりして、楽しく成長できたのは大きな喜びであった。

(2)私が小学校(当時は国民学校)一期生の頃に太平洋戦争が始まり、日本はまさに軍国主義一色となり、ほとんど自由のない暗い日々が続くようになった。終戦間近かになると都心の上空には敵機が機銃掃射といって弾丸の雨を降らせる。さらにB29という大型の爆撃機が爆弾を投下して江東区、墨田区といった下町地帯では多くの焼死者出た。私たち子供は親元を離れ学童疎開と称して地方に移り住んだ。食料が不足がちで、雑草を口にすることもあった。これは辛かった。幸いに我が家は戦災からも逃れ無事であったが、終戦後の焼野原を見た時、日本はこれからどうなるのかと、子供ながら胸がしめつけられる思いであった。

(3)子供が描く絵からは自由ではつらつとしたものを感じるので、すばらしい時代なのだとは思ってはいる。しかしその反面社会的には、いじめなど暗い事件が多いのは、現在の世相が複雑化しているからなのだろうか?私が子供の頃は親と学校の先生が一番怖かった。しかし現在は、家で子供部屋に親が近づかないとか、いろんな意味で親子のコミュニケーションが成立していない事が多い。叱る時はきっぱり叱るという毅然とした親の意志が信頼感を作るのではないかと思うが、そう簡単にはいかないと思う人が多いのも事実だ。

飯島永美(美術家)

(1)秋の早朝、両親と共に雑司ヶ谷鬼子母神のイチョウ並木でギンナンを拾い集めては庭に埋めます。冬の夕方、秋に獲ったギンナンを父と石油ストーブの上で数個づつ転がして焼きます。焼けたギンナンを母が作った食事と一緒に大切に大切に食べます。部屋に広がるギンナンの焼ける臭い、ストーブの暖かさ…毎年この時期になるとワクワクする気持ち。全てが忘れられないとっても大切な思い出です。

(2)小ニの時に他界した厳格な祖父は私にとって不幸な思い出の宝庫!食事は彼が箸を取るまでおあづけ、置いたら全員即終了。彼の好きな食べ物を無理矢理食べさせられ、後でこっそり吐くなんて日常茶飯事。「みなし子ハッチ」、「けろっこデメタン」大嫌いだったのに、見ないと激怒するし(私はその後の11PMが大好きだった、どひゃ)。機嫌悪いと、いつ叩かれるんじゃないかといつもビクビク。「俺が法律!」みたいな人で、彼に対しては、かなり屈辱感を持ってました。お陰で十年以上トラウマが残ってました。

(3)アナーキーな存在。だってお腹の中にいる時から逆立ちして呼吸もせずにキックしたりパンチして生きてるんですよ。かなわないよ。一番感情がつき動かされる存在。喜び、悲しみ、美しさなど善いもの、幸せのすべて。

岡本 光博(美術家)

(1)小学校時代「ホゥ」という名のお笑い一発芸を持っていた。「ホゥ」と甲高く叫びながら、顔を精一杯縦に伸ばし、両手で両耳を左右に限界まで伸ばすのである。連日、男女を問わずある特定のクラスメイトにターゲットを絞り、物音をたてずに背後に忍び寄り、牛乳を飲んだ瞬間に目の前に回りこみドアップで「ホゥ」を食らわすのである。やれば100%笑いのとれるスグレもので、牛乳の逆噴射を浴びる事は常であった。学級会では幾度となくその被害者達からの報告がなされ、クラスから給食時間におけるAランクの危険人物扱いを受けていた事を覚えている。今改めて考えると、純粋に笑いを求めた芸人だと思っていたが、決してそうでは無く、笑いを武器とした非情なテロリストであった。

(2)保育園から小学校低学年にかけて、何度か自分の描いたキカイダーマンなどの絵とともに、精神病院に連れて行かれ、精神鑑定を受けさせられたことを覚えている。無意識に母が自分に対し「この子、狂っている」という思いを抱いていることを感じたのだろう。とても悲しい記憶として残っている。痴呆気味の祖母はその事実を私に暴露してしまったのだが、彼女が母親以上にそのような思いを強くもっていたのは、私が、子供だからという許容範囲を大きく逸脱して、色魔だったからだという。祖母は連日、私に取り憑く色欲欲情の悪霊を払う為に神社へ行っていたらしい。精神鑑定の結果はいつも正常だった。そのことは逆に私のそのようなふるまいを「しらふでやっとったんかい」というつっこみを可能にしてしまうものであった。

佐藤真(映画監督)

(1) 私は子供の頃の記憶がほとんどない。小学校に入る前までは、何一つ覚えていないのである。すべてが茫洋としている。亡き母の思い出話の中で、面白いのだか面白くないのだかわからず、とにかくボーッとして幼稚園に通っていたというから、きっととても無表情な少年だったのだろう。でも本当は、世の中のすべてが怖かったのだ。だから、楽しいことなど何もない。子供なりの姿をしてたわいもない出来事に興じていることもあったには違いないが、本心はどこか醒めていたはずである。言葉のない寡黙な少年だった子供時代に、これといって記憶している幸福な瞬間は残念ながら何一つないのである。

(2)幸福が記憶されないのなら、不幸は体の芯に痛みとして記憶されるはずであるが、都会の片隅のマンモス用地の平均的サラリーマン家庭に育った私には、特筆すべき痛みも何一つない。やはり、すべては茫洋としていて、霧だか靄だかの彼方にある。かなり苦労知らずのお坊ちゃん育ちであることは、山間の寒村に暮した時、苦労人の婆さんたちに鋭く見ぬかれ通しであった。それなりに子供じみたたわいの無い悲しみを胸に秘めていたことはあったに違いないが、ここでも寡黙な少年は、それを口に出すことはなく、したがって記憶の断片に俎上してくることはない。

(3)大人は子供の黄昏だという。だがそれは聡明な子供の場合のことであって、私の如き愚鈍な少年は、未だ目覚めてすらいなかったのだ。ただの動物として、それなりに食ったり飲んだりしていたに違いないが、それはパブロフの犬に似た条件反射である。人間は、20才すぎから45才ぐらいまで、20数年目覚めているに過ぎず、あとは長い眠りの茫漠とした霧の彼方に彷徨う存在であるらしい。すると私もそろそろ霧の彼方に消え去る時節となった訳で、それを子供時代への回帰と呼ぶべきなのか、ただのアル中患者の狂気と呼ぶべきなのかは私には分からない。ただ馬齢を重ねるにつれて、脳細胞の自然滅と欠損によって、いかにも子供じみた言辞が口をついて出ることは確かなことで、子供とは本人の意識とは裏腹に、他者が眺めたひとつの「欠損状態」なのかもしれない。

島脇秀樹(立体造形家)

(1)一つ挙げるなら怪獣映画。終業式の日に通信簿といっしょに配られた割引券は、それ無しでは入館できないと思い込んでいた私にとって、宝のような存在だった。近所の仲間と連れだって、菓子パンを買ってでかけた。映画館への交通手段は、徒歩かバス。往きがバスの時は帰りを歩きに、往きが歩きの時は帰りをバスにした。徒歩2時間の距離をなぜいつも片道だけ歩いたかは今もって不明。映画館は超満員で、ステージ上に体育座りして見た事もある。同時上映の加山雄三はどうでもよかった。休憩時間中に二階席から一階めがけて銀玉鉄砲をパンパン撃ってくるやつもいっぱいいた。いつもの事だし、誰も注意しないし映画館にはつきものなんだろうと思っていた。そんな楽しい思い出の怪獣映画ではあるが、今は別にどうでもいい。

(2)小学4年の時の担任が最低だった。子供心にもそう感じていた。野村沙千代に似た容貌のその教師は、例えば図工の水彩画の時、パレットに何か色を作ったら教壇まで持って来させ、「屋根に塗る色です。」とか申告させ、自分がOKしたら塗ってよしとぬかした。全員にそれを強制した。しかも、自分が許可した色で絵ができ上がっていく過程を決して見ようとしない。それで一体、どんな絵ができるんだ。それより、なんの理由でそんな事をしたのか、思い出す度に腹が立つ。私はもちろん一度も色を見せになんか行かない。勝手に描いた。おかげ様で賞状も何枚か頂いた。大好きな図工の時間が、その1年間で危うく嫌いになるところだった。

(3)基本的に「野蛮人」。だから上質のしつけと教育と情操が必要。ところが最近、若い親の世代が野蛮人。野蛮人が野蛮人を増殖している。

中野渡尉隆(美術家)

(1)7才になる前のいつ頃か、おじいさんの家に行く途中で通りを歩いている時に見た夕焼け空が、鮮明に記憶に焼き付いている。あんな空は、以来見たことがない。どこまでも澄み切った空気と目を疑うほどのオレンジ色の太陽光、雲に反射した紫・赤・青が織りなすダイナミックな自然の抽象絵画のような美しさ。自然の世界が持つ「完全な調和」がそこにはあり、その瞬間・その状態がずっと心に残っている。多分、人間には、子供の時にしか感じることのできない事がたくさんあるのだ。他にも、八甲田山に登山した時、頂上から見た岩木山と津軽平野の美しさや、田んぼから聞こえてくる蛙たちの合唱、キャンプファイヤーの光とみんなで見た満天の星空の記憶や、冬の星空をたった一人で寒さをこらえて、望遠鏡で惑星を天体観察した冬休みなど。自然の美しさと心が一体になった時の何ものにも変えられない大きな喜びは、田舎に生まれ育った事の幸福だと思う。

(2)小学校1年生の運動会で、校庭の行進が悪夢だった。これは、別に何か強烈に嫌なことだった訳でもないのに、行進したその夜、太陽の下で行進して歩く自分の影が真っ赤に染まって恐ろしい程の目眩にうなされた記憶がある。理由は未だに分からない。理由の分からない変な気分はこの頃から始まったような気がする。夏休みが、だいたいいつもとても憂鬱だったし、みんなが幸せになるには自分が不幸でいなければならないという奇妙な空気が時代の中に確かにあった。何よりも、自分が周りと違うということを常にコンプレックスと感じていた。考え方を固定化してしまうことが教育であるということが、当然のごとく受け止められていた時代であった。感じ方や考え方は、その人の価値観によっていろいろ違って当然であるのに、その違い・・・色んな価値観の共存・・・が大切にされていなかったような気がする。これは今でも日本の社会全体に言えることではないかな。

(3)定義?… 表現者の立場で、何のためにこどもを定義するのかよくわからない。こどもについて思うのは、美しさや尊さを感じるような感性が失われてしまわないように大人たちは注意するべきではないか、という事。そういう自分は未だに、半分大人・半分子供という気がする。社会の中である役割をしっかり担った者を「大人」というなら、作家は永遠に半分子供であるべきだと思う。「想像」と「創造」の領域に、消費社会の中で使い捨てにされてしまわないような新しい価値観を築いていく事が、子供と大人の信頼関係にとっていちばん大切なことじゃないか、と感じている。

成田亨(彫刻家・画家)

(1)7才、青森市古川小学校へ入学しました。最初の1時間目、先生はみんなに紙を配り何でも好きな絵を描け、と云うのです。少し考えて私はダルマの絵にかかりました。教室を廻っておられた先生が私の所で立ち止まって「うまいなぁ」とつぶやかれたそうです。学校第1日目なので心配して廊下の窓から見ていた母が語ってくれました。このダルマは額縁に入り、教室の入口のドアの上に1年間飾られていました。他の子供と一緒に絵を描き競った事など無い私はひょっとしたら絵がうまいのかもしれない、と思い出します。嬉しかったです。どうやらこれが芸術家を志すキッカケだったようです。

(2)8才、私は兵庫県尼ヶ崎市の大庄小学校にいました。「かったい」と云はれました。私は不具者(身体障害者)だったのです。青森にいた生後8ヶ月の頃、私はイロリの火を掴んで大火傷をしてしまったのです。尼ヶ崎西国民学校へ移った頃は、学校も少しは楽しくなり級長も何度かやりました。が、鉄棒はできない、跳び箱を跳べない、ピアノ、バイオリンはもとより笛すら吹く事が出来なかった。そして12才、この手の為に中学校へ入れず阪大病院で手術に次ぐ手術、やり切れない1年でした。

(3)子供は無限の夢と可能性を秘めている、と云いますが、もって生まれた才能と云う言葉があります。才能をもって生まれた子供は少ないと思います。よく努力、努力と云いますが、努力から才能は生まれないような気がします。才能ある子供は、知らず知らずの間に努力をして、俺は努力をしたなどと気づいていないのです。才能があるとかないとか、そんな事と無関係に、子供は好きな事をやるのです。

PHスタジオ(美術・建築家)

(1)・旅行の帰りに「レストランに連れていってくれ」とごねて泣いていた時、姉が「家に帰ったらパフェを作ってあげる」となだめたので、「本物じゃなきゃやだ」とさらにごねたら、「昔レストランで働いていてパフェを作っていたから、私が作るパフェは本物だ」という嘘をついてなだめようとしたので、嘘だとわかってはいたが、それで手をうった。

・メダカの卵らしきものが水槽にくっついていて、なんか腐っているみたいで嫌な気分がしたので、ほったらかしにしていたら、次の日の朝にメダカの赤ちゃんが生まれていた。それを家族みんながとてもいいことをしたように?ほめてくれた。

(2)・風邪で寝ている時に家に友達が来て、わたしがとても気に入って、塗らないでおいたぬりえのページを汚い紫色でしかもはみだしまくって塗って帰っていった時、布団の中で泣いてしまった。

・夏休みのある暑い日、夜店でつってきたひよこを、暑いだろうと思い、庭の池で泳がせたら、気持ちよさそうにしていたのに、その日の夜、全てのひよこがへたへたして死んでしまった。

(3)・知らないことがたくさんあるという喜びと悲しみ。・いっぱいころんだ人の勝ち。複数形。

*お忙しい中、アンケートに御協力いただいた以上のアーティストの皆様にあらためてお礼申し上げます。

*今回のアンケートに御協力いただいた成田亨氏は、去る2月26日に逝去されました。青森市出身で、「ウルトラマン」シリーズなどの特撮美術、彫刻、油彩画など多方面の分野で豊かな才能を発揮した氏には〈キッズ・アートワールド あおもり2000〉に参加していただき、本県にも多くの作品がコレクションされています。この場を借りて、氏のご冥福を心よりお祈りいたします。

esperanza エスペランサ 青森県立美術館に望む

第2回 三浦雅士(評論家)

本県主義者の弁

ねえ、本県主義って知ってる?

昔、寺山修司さんが、何かの話のついでに、そう尋ねてきた。封建主義じゃない、本県主義。もちろん、こっちは知るわけがない。辞典にだって載ってやしない。すると、寺山さんは、青森県の新聞にはね、青森県出身の人をめぐる記事や、青森県出身の人が書いた記事が載ると、必ずその末尾に「誰それは本県出身者」って入るんだよ、それが本県主義というわけ、と、いかにも愉快そうに笑った。そうか、それが本県主義か、と、こっちは笑うに笑えなかった。なんか、青森県人の屈折した悲哀のようなものを感じたからだ。

こっちは隠しようもない津軽出身者である。経歴につねに青森県生まれ弘前高校卒と記されるからだけではない。気質がまるっきり津軽なのだ。太宰治の『津軽』に登場する蟹田のSさんそっくりだと何度か言われた。このSさん、典型的な津軽人で、かなり滑稽な人物、ほとんど道化的な人物なのである。その道化的人物に似ていると言われて、はじめは傷ついたが、いまは慣れた。いや、むしろ密かに誇るところさえある。よろしい、こっちは先祖代々、津軽の水呑百姓、関西はもとより関東にさえ差別されてきた種族である。菅江真澄が描いたような北の果ての歴史をすべて引き受けて、毅然と立って闘ってやろうじゃないか、という気持ちがないわけじゃない。

津軽名物のひとつに自殺がある。たとえば太宰治の戯曲『秋の枯葉』に、その典型的な心情が描かれている。こっちにも似たような気質があってほとほと困っている。原稿にそう書いて、書きなおしを命ぜられたことがある。怒り心頭に発したが、依頼主がJR東日本のPR誌だった。鉄道の雑誌で自殺を煽ってはやはりまずいだろうなあ。そう思いなおし、誠実に書きなおしたのである。こういう軽薄かつ短気も津軽って感じがする。さて、津軽名物のもうひとつに互いに足を引っ張るという話がある。もちろん、そんなことは日本全国どの地方にもある。けれど津軽は度が過ぎる。仲間どうし貶しあうこと夥しい。ちょっとでも名が出ると、あの洟垂らしが何を偉そうに、ということになる。本県主義は、ほんとうはこの足引っ張りの裏面なのである。寺山さんと話して、ちょっと複雑な気持ちになった理由だ。

自殺はいい、だけど足引っ張りはまずい。裏返しの本県主義には警戒せねばならぬ。別に悶々としたわけではないが、少なくともこっちは、自殺はともかく、足引っ張りだけはしないことに決めたのであった。そして密かに、裏返しではない、素直な本県主義者たらんと決意したのである。これはしかし簡単なことだ。恥ずかしがらずに思うことをそのままに言えばいいだけの話なのだ。葛西善蔵も太宰治も石坂洋次郎も素晴らしい。寺山修司も棟方志功も工藤哲巳も素晴らしい。親類を誇るのはみっともないような気分で、同郷人のことを謙遜よろしく、いやそれほどのものでも、なんてことは絶対に言わない。なぜ優れているのか、明言する。そう決めたのである。青森県の、津軽であれ南部であれ、あの風土に育ったものはそれだけで得点一。そう公言することにした。津軽出身だが、幼年時代の数年は八戸で過ごしているのだ。南部の風土だってよく知っている。あ、県人会が始まったなんて言われるが、それで結構。

そんな話、美術館といったいどんな関係がある?と言われそうだが、関係あるのだ。

この北の風土、北の気質をもっとよく示すのがネブタだ。ぱっと激しく華やかに燃えて、あっという間に燃えつきる。精根込めて造った巨大な灯篭を、数日後には川に流し、海に流してしまう。後生大事に取っておくなんてことはしないのである。すごいね、これは。これこそ津軽の思想のエッセンス、北の思想のエッセンスだが、じつは同時に美術館の本来あるべき姿なのだ。そう思うのである。

何がなんでも取っておいて、時代順、空間順に並べて、それで児童の歴史知識を養い、審美眼を養うなんて、そんなケチな真似はしない。美とは生の体験であって、いまここにこうして生きているそのことを圧倒的な力で感じさせるものなのだ。そういうものを美というのだ。リルケじゃあないが、美とは恐るべきもののはじめなのである。つまり、恐怖の体験なのである。

「ネブタの副産物は喧嘩だ。全市各部隊のオンパレードで一通りの運行が了えると、十一時頃から各部隊は自由行動にうつる。喧嘩が始まるのは大抵深夜の一時二時頃だ。双方かなりの大部隊で、石合戦に火蓋をきり、最後は竹や竹槍の相当凄まじい白兵戦を演ずる。その筋を憚って戦争地帯にはおおむねもの寂しい屋敷町を選ぶが、『そら始まった!』となると、いつどこにひそんでいたものか、瞬く間におびただしい見物の群集が集まってくる。」

石坂洋次郎の短篇「風俗」の一節。一九三三年、『文芸』に発表された。いまは『わが日わが夢』(路上社)で読むことができる。

津軽名物に喧嘩も付け加えなければならなくなりそうだが、昔は確かに喧嘩ネプタってのがあった。文字通り恐怖の体験だが、これこそ美の体験に近いものなのだ。この時空を美術館に現出させること、すなわち、美術館をひとつの劇場と化すこと、美術が空間芸術である以上に時間芸術その日その場のその体験がすべてである芸術であることをはっきりと印象づけること、つまり、北の風土をそのまま美術館に変貌させること。素直な本県主義者としては、そう力説したいのである。

管見では、世界の美術館はいまそういう方向に、すなわち劇場化の方向に向かっているのである。そして本県主義者としては、津軽こそその先端を切ることができるはずだ、なぜならネブタがあるから、と、確信しているのである。以上、本県主義者の弁。

みうら・まさし

1946年青森県生まれ。弘前高校を卒業後、出版社「青土社」創立に参加。『ユリイカ』、『現代思想』などの編集長をつとめる。1981年に退社して執筆に専念。1984年『メランコリーの水脈』で第6回サントリー学芸賞・学術文学部門、1991年『小説という植民地』で第29回歴程賞、1996年『身体の零度』で第47回読売文学賞・評論伝記部門を受賞。1984年から1986年まで、米コロンビア大学客員研究員。文芸評論のほか、1991年に『ダンスマガジン』誌の編集長に就任し、舞台芸術の分野でも批評活動を行う。近年の著書に『バレエの現代』(1995)、『考える身体』(1999)、『バレエ入門』(2000)、『批評という鬱』(2001)、『青春の終焉』(2001)など。

学芸員エッセイ

版画誌を追って

板倉容子(学芸員)

昨秋、青森県立郷土館で「緑の樹の下の夢―青森県創作版画家たちの青春展」という展覧会が開催された。この展覧会は、昭和戦前期に青森県内において刊行された創作版画誌の歩みをたどりながら、版画制作に情熱を傾けた青年達の作品を紹介しようというものであった。

数年前、当室で『葉蔭』と題された小さな版画集を収蔵した。5枚の版画を纏めたこの版画集は、蛙、イモリ、亀などの小さな生き物が葉の蔭から顔を覗かせている様を作品にしたものであるが、私がこの版画集に興味を惹かれたのは、版画自体もさることながら、版画集全体に貫かれた、作者のデザインに対するこだわりにあったように思う。装丁からモノグラムに至るまで瑞々しい感性とユーモアに溢れており、当時、この一冊の版画集と簡単な経歴以外には何の手がかりもなかった松下千春という、この版画集の作者に対して興味を募らせたのだった。その後、彼が昭和7年に『純』という版画誌を、県内初の創作版画誌である『緑樹夢』(昭和5年)に参加していた旧制青森中学校の同級生根市良三、柿崎卓治らとともに刊行していたことを知り、この展覧会を前に御遺族の方とお会いし、遺されていた資料について見せていただく機会に恵まれた。

松下は中学卒業後、昭和8年頃に上京。伊勢丹百貨店宣伝課に勤務するが、戦時中召集されて旧満州に赴き、戦後、シベリアで亡くなっている。彼が伊勢丹在職中に手掛けた広告デザインの数々は、『葉蔭』に通じる柔らかな感覚に溢れており、もし、彼が戦後も活躍していたら、と思わずにはいられなかった。資料の中には個人蔵書票集も5冊遺されていたのであるが、その表紙を飾る版画(象と豹の図柄と、「SYO」というローマ文字からなる)を何気なく眺めていて、それが「象SYO豹=蔵書票」を表していることが分かった時は、なんとも嬉しい気分にさせられた。版画誌『純』は一号のみで終刊したが、同人であった根市、柿崎とは生涯固い友情で結ばれていたようである。彼等3人は、昭和21年〜22年に32、33歳の若さで相次いで亡くなっているのであるが。

版画誌の調査をはじめて間もない頃、ある版画家から当時のことを伺った際に、彼が語った言葉がずっと頭から離れなかった。「なぜ、私達が版画誌を作っていたのかを理解するためには、もっと当時の社会状況や生活を知ってください。話をしたり、歌を歌ったりしながら皆で本を作る、それが唯一の楽しみだったような時代なんです。」

否応無く戦争という時代の波へとのみ込まれる直前の、ほんのひとときではあったが、版画、あるいは版画誌を通して彼等は青春を謳歌し、かけがえない友情を育んでいったように思えてならない。緑の樹の下で語り合い、版画に夢を託した青年たちの鼓動が、版画誌の中に今も息づいている。