コレクション展2023-2

企画展「生誕120年 棟方志功展 メイキング・オブ・ムナカタ」関連企画として、棟方が描いた女性像や、交友のあった作家たちによる個性豊かな「棟方志功像」、そして、いくつもの版を摺り重ねて完成させる多色摺り版画の魅力を特集展示します。

この他、青森の四季折々の光と風を彩り豊かにうつしとった石井康治のガラス工芸作品、初期ウルトラシリーズの怪獣デザインなど多彩なジャンルで活躍した成田亨、通年展示として奈良美智の作品やシャガールによるバレエ「アレコ」舞台背景画を紹介します。

開催概要

会期

2023年7月22日(土)~2023年9月24日(日)

※展示室Eのみ、7月29日(土)より公開

休館日

2023年7月24日(月)、8月14日(月)、28日(月)、9月11日(月)(毎月第2・第4月曜)

開館時間

9:30-17:00(入館は16:30まで)

※あおもり犬連絡通路の入場可能時間は、9:30-16:30(

※9月23日(土)はナイトミュージアム20:00まで開館します(入館は19:30まで

会場

地下1階、地下2階展示室

観覧料

一般510円(410円)/高大生300円(240円)/小中生以下無料

※( )は20名以上の団体料金。

展示内容

展示室E|棟方志功展関連企画:棟方志功 女神とめがね

※展示室Eは、7月29日(土)からの公開です

出品作家:棟方志功、飯窪敏彦、今純三、下澤木鉢郎、関野凖一郎

棟方作品のイメージとして“女人”と“仏”がまず挙げられるのではないでしょうか。それらは棟方が最も多く描いたモチーフの一つであり、求められたモチーフでもあります。「裸体(はだか)の、マッパダカの顔の額の上に丸い星をつければ、もう立派な佛様になって仕舞うんだから、ありがたく、忝(かたじ)けないんですね。それが、ホトケさまというものなのです。その額の星がつくと付かないので、タダの素裸の女であったり、ホトケサマに成り切ったりするという大きな世界は、うれしいものです」(『板画の肌』1956)。故郷の母のありがたさが原点にある棟方の女人への想いは、広大無辺な仏様の世界へとつながっていきました。生命エネルギーに溢れ健康的で時に官能的な女人像は、モデルは使わず心の中の美を描く棟方にとって女神ともいえるでしょう。その姿は献身的に棟方を支え続けた妻チヤに似ているとも言われます。単に美しい女神を描くだけでなく、女人の姿を借りて経典や詩歌、音楽や故郷、大自然など様々に表現し、生涯、大小も公私も問わず描き続けました。

その棟方に生涯にわたって寄り添い、支えたチヤ夫人。夫人が点てた大好きな抹茶を飲む棟方や、ネブタ出陣前に浴衣を着付ける様子など、二人の姿は多くの写真に残されています。もちろん、棟方も自分と二人の姿を含めてチヤ夫人を描いており、そのなかには「金魚ネブタ」になった二人もいます。棟方とチヤ夫人は、どちらも大きな眼鏡をかけており、特に棟方が描く二人はおそろいの眼鏡をかけているかのように、眼鏡の存在が夫婦の一体感を高めています。

眼鏡は棟方のトレードマークであり、棟方のイメージには欠かせません。交流のあった作家たちが描いた棟方の肖像にも必ず描かれていますが、実は描かれた時代によって、かけている眼鏡は異なっています。展示の後半では、眼鏡に着目しながら、同郷の先輩、後輩である今純三、下澤木鉢郎、関野凖一郎による棟方の肖像版画をご紹介します。

棟方志功

円融無碍頌女人観世音図

1966年頃

倭画、彩色・紙

30.5×39.5cm

※画像転載不可

下澤木鉢郎

雑華堂像

1943年

多色木版・紙

59.0×49.5cm

※画像転載不可

展示室H/L|棟方志功展関連企画 多色摺り版画の世界

棟方志功は、墨一色で摺り、作品の裏側から色を付ける裏彩色によって、独創的な作品世界を創造しました。

一方、多数の色に応じて版を何枚も作成し、摺り重ねることで一つの作品を作り上げる多色摺りによる版画も長い歴史があります。この多色摺りの技法は、江戸時代に隆盛を誇った浮世絵によって一つの頂点まで高められました。その後明治維新を経た近代以降の日本では、社会や文化の価値観がめまぐるしく揺れ動く中で、版画における創作表現のあり方が問われ、模索が重ねられてきました。棟方志功展関連企画として、浮世絵の伝統を受け継ぎつつ、新たな表現の可能性を追求し、多色摺りによって独自の作風を築いた作家たちの作品をご紹介します。

展示室H|多色摺り版画の世界-1 摺り重ねの技

出品作家:恩地孝四郎、下澤木鉢郎、関野凖一郎、髙木志朗

多色摺りでは、基本的に画面で使用する色に応じて版をそれぞれ用意し、何度も摺り重ねる過程を経て作品が出来上がります。

関野凖一郎の≪棟方志功像≫は、制作に用いられた版木と、版木を摺り重ねてゆく過程を知ることができる貴重な資料が残されています。摺り重ねの見本から、10を超える版を摺り重ねることで、中央の棟方像とともに、背景に浮かび上がる棟方の代表作「二菩薩釈迦十大弟子」の図柄など、構図が面と色彩によって巧みに組み立てられていることがわかります。

青森県常盤村(現・藤崎町)出身の髙木志朗は、戦後、新制中学に学んで美術学校に進み、世界の美術の動向をリアルタイムで感じながら学んだ世代です。1968年に制作し、国際展等で高い評価を受けた≪日本の鬼≫≪聖女≫では、人物というよりは顔、或いは頭部を中心に構図が作られています。油彩画用の絵の具を用いて、赤を基調に独特の彫り痕を摺り込んだ背景をつくり、下の色が透けて見える度合いを工夫しながら、黄や黒、青、赤などの色で多様な形の版による摺り重ねの効果と、厚みのあるマチエールの双方を実現させ、力強い造形を生み出しています。続く1970年代初頭から作成した「北国の樹」シリーズでは、故郷の林檎の木をモチーフに、北の地に佇む樹を具象と抽象の区別を超えた造形に昇華させています。

この他、棟方志功の生涯の画友であった下澤木鉢郎による、地方の伝統着を纏う女性像≪下北の女≫や、青森から上京した関野凖一郎が師と慕った、生涯にわたって日本の近代版画を牽引し続けた恩地孝四郎による、様々な素材の版を用いて抽象性の高い造形の可能性を追求した戦後の代表作等をご紹介します。

関野凖一郎

棟方志功像

1968年

多色木版等・紙

66.9×53.4cm

※画像転載不可

髙木志朗

日本の鬼

1968年

多色木版・紙

85.5×56.2cm

※画像転載不可

展示室L|多色摺り版画の世界-2「木目」のあや

出品作家:清宮質文、関野凖一郎、髙木志朗

木の板を彫って原版となる版木を作成し、それを紙などに摺る木版画では、版木の木目を摺り取って造形の一部としていることがあります。木目であることが分かりやすい作品もあれば、なかなかそれとは気づかない作品もあります。この展示室では、3人の作家の作品に取り入れられた、それぞれの「木目」のあやをご紹介します。

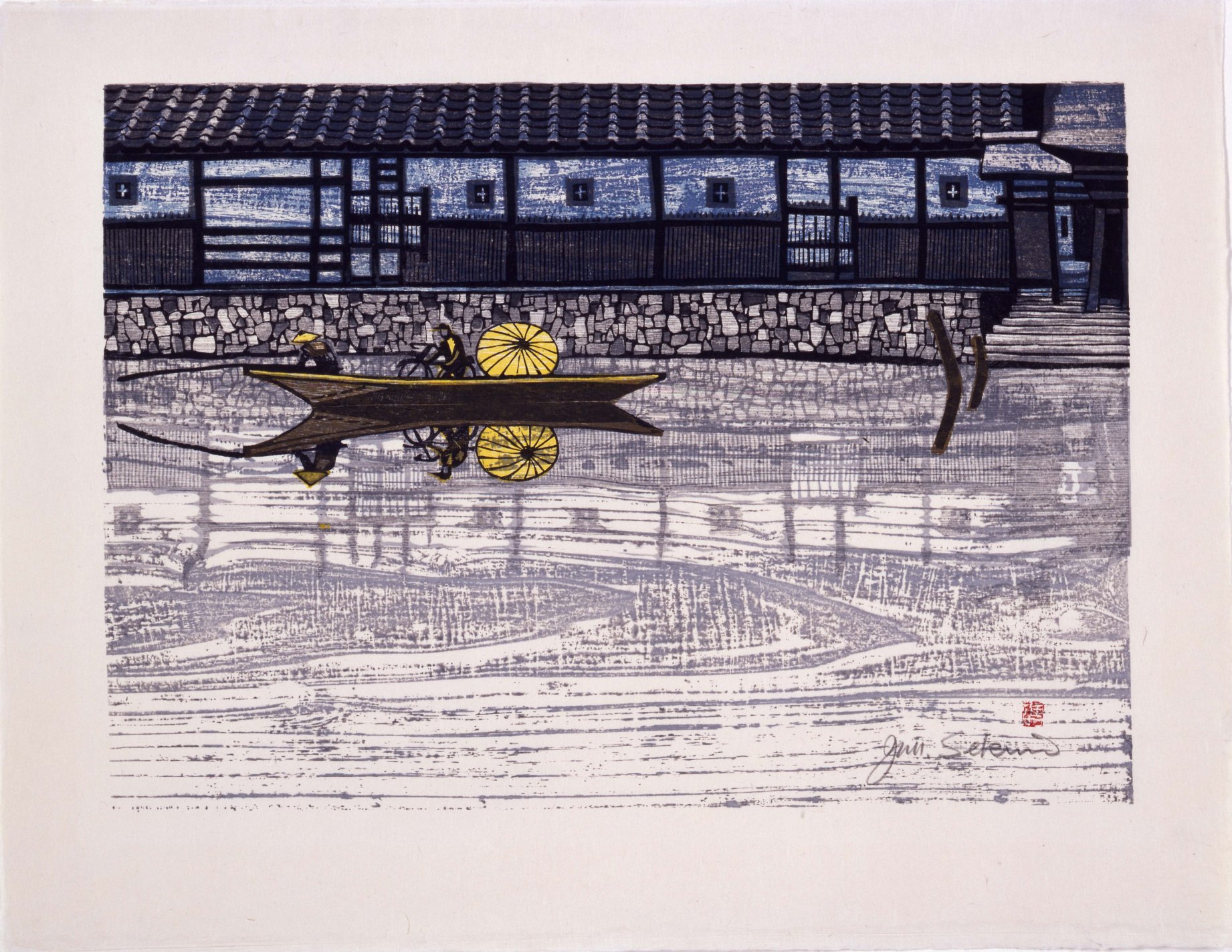

青森市出身の関野凖一郎は、身近な人々から著名人までをモデルにした人物像とともに、故郷、靑森をはじめ日本や世界各地の風景を描いた作品で知られ、多く人々に親しまれています。青森県立美術館では、関野のアトリエに残されていた版木をはじめとする貴重な資料を多数所蔵しており、これらの調査から、関野が作品制作において、版木や摺りの効果に様々な工夫を凝らしていたことがわかっています。関野の作品の中に「木目」を探すと、木々の造形として、また時には水面として、或いは空として、風景の中に溶け込んでいるのが見つかります。

また、展示室Hで紹介した髙木志朗の「北国の樹」シリーズのなかにも、背景に木目が摺られている作品があります。緑を基調にした色彩に重ねられた木目は、風が渡る空、或いは樹を支える力強い大地を思わせる美しいニュアンスを画面に生み出しています。

清宮質文は、静謐な詩情を湛えた作風で、木版画に独自の境地を切り拓いた作家です。画面には蝶などの小さな生き物が静かに息づき、ガラスの小壜や小筺が仄かな燦めきを放ちます。また、作品に登場する人物像は大きな目を持ち、どこか寂しげです。ときには人の姿が消え、目だけが空を漂っています。

清宮は、水彩絵具を薄く重ねた美しい色彩と、筆の刷毛目や版の木目を生かした摺りによる繊細な風合いによって、これらのモチーフを包み込む光を含んだ空気を創り出し、作品に命を吹き込みます。清宮自身の言葉を借りると、それは「深く、澄んだ、無限に深い」空気であり、作品を観る私たちのさまざまな想いを、その透明な世界に溶かし込んでくれるかのようです。

関野凖一郎

見附「東海道五十三次29」

1961年

多色木版・紙

32.0×46.0cm

※画像転載不可

髙木志朗

北国の樹-11

1972年

多色木版・紙

65.0×42.8cm

※画像転載不可

清宮質文

九月の海辺

1970年

多色木版・紙

13.4×23.2cm

※画像転載不可

展示室I|成田亨:彫刻と怪獣の間で

‘真の芸術って何だろう?おそらく無償の行為だろう?私は、そう思っています。映画をつくったり、デザイナーと云われる人種は、芸術家ではなくなりそうです。世の中の変化と要求に、作家の方がピントを合わせて、努力は、自己探求ではなく、環境の変化への目移りだ、と云う事になりそうです。パイオニヤは薄幸の中にこの世を去り、そのパイオニヤの開いた道を、手際よく頂いて、我が世の春を謳うのがデザイナーと云う人種かも知れません。(中略)私はデザイナーです。これは彫刻家のアルバイトと、割り切れるものでもありません。新しい形を創ろうとしている自分は何だろう?(中略)私は彫刻家なのだろうか?或いはデザイナーなのだろうか?その両方だろうか?そのどちらでもないのだろうか?’ (*1)

青森高校在学中、阿部合成に学び、詩人山岸外史から薫陶を受けた成田亨。合成に「君は抒情詩人だ。浪漫派だ。」と賞され、「作為に満ちたエモーションのない絵は一喝された。」という成田は、晩年まで「初発的感情」という創作動機の重要性を繰り返し述べていました。少年期に戦争記録画を見て衝撃を受け、戦後の混乱期に多感な青年期を過ごし、高度成長期に入ると同時に映画、そしてテレビの仕事を手がけ、バブル期に自身の彫刻の集大成とも言える《鬼のモニュメント》(1991年)を京都府大江町に完成させた成田は、ある意味で戦後社会の動向に沿いつつ創作活動を続けた作家と言ってよいでしょう。さらに、自らがデザインしたウルトラマンや怪獣が消費の対象という「商品」になってしまったことで精神的に疲弊した成田は「悲劇的なもの」へと傾倒し、晩年には「僕の描きたい絵のテーマは〈絶望〉です」(*2)と述べるようになっていきました。

怪獣デザインについても成田は、「怪獣が芸術ではないというのは、内容的に芸術的であるかないかという問題じゃなくて、やっぱり芸術の分類の形式から、そうなっているんじゃないですか。」(*3)と述べていますが、それはサブカルチャーが「傍流」であるという集合的無意識を反映したものと言えるのではないでしょうか。そうした一般的な価値観と、自身の表現との間で終生苦悩したのが成田亨という芸術家でした。それを成田個人の問題と捉えるのではなく、広く戦後日本の文化史/社会史の中に位置づけ、考えてみること。社会の閉塞感が再び強まりをみせる今、成田亨の歩んだ人生と残された作品から考えるべき点は多いように思います。

*1 成田亨「彫刻と怪獣との間」『成田亨 彫刻・映画美術個展』リーフレット、1968年

*2 成田亨『特撮と怪獣』フィルムアート社、1995年、p.256

*3 前掲書『特撮と怪獣』 p.251

成田 亨

ギャンゴ

1966年

ペン、水彩・紙

39.4×25.8cm

※画像転載不可

成田 亨

ミクラス

1967年

ペン、水彩・紙

46.0×36.5 cm

※画像転載不可

展示室J,K|石井康治:詩・季・彩

青森の自然に魅せられ、北国の光と風が織りなす四季を彩り豊かなガラス作品にうつしとった石井康治。1991年、現在青森県立美術館が建つ場所に程近い、青森市三内に工房を構え、96年に急逝するまで、この地で精力的にガラスの素材と技法について研究を重ね、青森の四季と風土にインスピレーションを受けた独自の造形を次々と生み出しました。

青森の工房での石井の創作は、身近な自然をドローイングやデッサンなどで写生することからはじまります。そして工房に戻り、熱したガラスを中空の棹に巻き取り、息を吹き込んで膨らませ、そこに選び抜いた色彩を溶着させ、最終的なかたちを作っていきます。自然、そしてガラスという素材に向き合い、対話を重ねながら、繊細な感性と優れた造形感覚を研ぎ澄ませ、その確かな手の技によって、青森の自然を、ガラスに映える光と流れる色彩にうつしとっていったのです。1995年には、八甲田の森の四季をテーマに、石井自身が創作における一つの到達点と自負する四季の「樹映」(じゅえい)シリーズが生まれます。

「色ガラスを用いて自分のイメージを詩のような感じで作りたい」―石井はこう語り、自身の創作テーマを「詩・季・彩(し・き・さい)という言葉で表しました。生命の息吹と共に華やぐ春、爽やかな初夏から鮮烈な夏、秋の燦めく彩り、そして冬の雪がみせる様々な表象。石井が残していった作品は、今も彼の愛した青森の四季を謳い、彼がかつて青森の工房で日々感じていたであろう光と風を、時を超えて私たちに届け続けています。

私達の生きている風土には 美しい自然があり その自然に季節が変化を与え より美しい彩りを見せてくれます。 詩人が 季節の詩(ウタ)を文字で表すならば 私はガラスをとおして 永遠に凍結したいと願っております

( 1996年4月 石井の直筆ノートより)

石井康治

樹映―夏の景

1995年

吹きガラス

36.5×24.0×14.0cm

撮影:大堀一彦

※画像転載不可

石井康治

樹映―秋の景

1995年

吹きガラス

27.5×28.5×14.0 cm

撮影:大堀一彦

※画像転載不可

展示室F+G|奈良美智:1990年代を中心に

青森県出身の美術作家・奈良美智は、挑むような目つきの女の子の絵や、ユーモラスでどこか哀しげな犬の立体作品で、これまで国内外の多くの人の心をとらえてきました。 現在170点を超え、世界最大規模を誇る当館収蔵の奈良美智作品の多くは、美術館が開館する8年前の1998年に収集されています。その頃ドイツに留学していた奈良は、制作の拠点をケルンに置いていました。欧米での発表の機会が増え始め、個人コレクターの間でも人気が高かった奈良の作品は、当時既に散逸が危ぶまれていました。郷土が輩出した新しい世代のアートの旗手として奈良を注視していた青森県は、その年、1980年代後半の初期作品から当時の最新作にいたるまで124点の作品を一度に収集しました。本展はその年の収集作品を多数含む奈良の1990年代のドイツ時代の作品を中心にしつつ、作家から寄託されている2000年代以降の作品も合わせて展示いたします。 奈良は2000年にドイツから帰国。翌年以降、初の大規模な個展「I DON’T MIND, IF YOU FORGET ME.」が横浜美術館を皮切りに、広島や弘前(現:弘前れんが倉庫美術館)など全国5か所で開催されると、奈良美智の名前は日本国内に広く知られるようになります。

奈良美智

White Riot

1995年

アクリル絵具・キャンバス

©Yoshitomo Nara

※画像転載不可

通年展示 アレコホール| マルク・シャガールによるバレエ「アレコ」の舞台背景画

青森県立美術館の中心には、縦・横21m、高さ19m、四層吹き抜けの大空間が設けられています。アレコホールと呼ばれるこの大きなホールには、20世紀を代表する画家、マルク・シャガール(1887-1985)によるバレエ「アレコ」の背景画が展示されています。青森県は1994年に、全4作品から成るバレエ「アレコ」の舞台背景画中、第1幕、第2幕、第4幕を収集しました。 これらの背景画は、帝政ロシア(現ベラルーシ)のユダヤ人の家庭に生まれたシャガールが、第二次世界大戦中、ナチス・ドイツの迫害から逃れるため亡命していたアメリカで「バレエ・シアター(現アメリカン・バレエ・シアター)」の依頼で制作したものです。大画面の中に「色彩の魔術師」と呼ばれるシャガールの本領が遺憾無く発揮された舞台美術の傑作です。 残る第3幕の背景画《ある夏の午後の麦畑》は、アメリカのフィラデルフィア美術館に収蔵され、長らく同館の西側エントランスに展示されていましたが、このたび同館の改修工事に伴い、長期借用が認められることになりました。青森県立美術館での「アレコ」背景画全4作品の展示は、2006年の開館記念で開催された「シャガール 『アレコ』とアメリカ亡命時代」展以来です。背景画全4作品が揃ったこの貴重な機会に、あらためてシャガールの舞台美術作品の魅力をお楽しみください。

★フィラデルフィア美術館所蔵の第3幕は、長期の借用となるため、函館税関からアレコホールを保税展示場とする許可をいただいて展示しています。 アレコホールへのご入場には、コレクション展もしくは企画展の入場チケットが必要です。